春日的细雨浸润着千年文明,当柳枝抽新芽,人们以笔墨勾勒清明画卷,以行动传承文化血脉。手抄报上简短而凝练的文字承载着对先烈的追思,主题班会中精心设计的图片则成为青少年感知传统的桥梁。这些载体不仅是文化符号的视觉呈现,更是民族精神代际传递的生动实践。

文化溯源:节日内核的深度解读

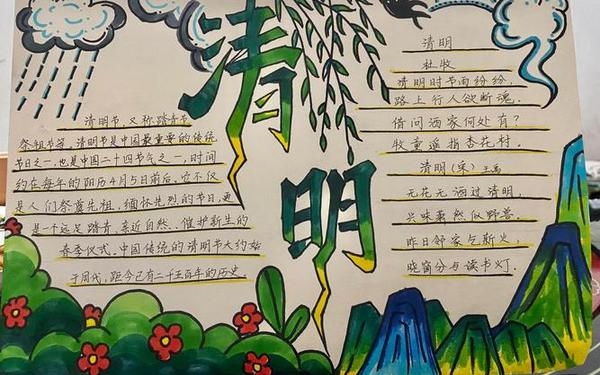

清明节的本质是生命观的哲学表达。从周代作为农事节气的“清明”到融合寒食祭祖习俗的文化复合体,这个节日始终贯穿着“慎终追远”与“生生不息”的双重意蕴。手抄报中“清明雨上,寄思春行”的标题设计,巧妙地将自然物候与人文情感交织,暗合《淮南子》中“春分后十五日,斗指乙,则清明风至”的天文观测智慧。

在主题班会的图片素材里,介子推与晋文公的故事常以连环画形式呈现。这种叙事方式让“割股奉君”的忠义精神与“不言禄”的高洁品格变得可触可感。有教师创新采用AR技术,扫描图片即可观看动态历史场景,使两千年前的典故突破时空界限。文化溯源并非简单的知识灌输,而是通过具象化表达唤醒集体记忆。

教育实践:多元载体的育人功能

手抄报的50字核心内容需要精炼而不失厚重。如“先烈永不忘,立志更坚强”的标语,既包含对董存瑞、刘胡兰等英雄的缅怀,又指向当代青少年的责任担当。某小学开展的“字字如金”创作比赛,要求学生在限定字数内融合诗词典故,获奖作品《清明三叠》用“雨·柳·魂”三字串联起杜牧诗意与红色基因。

主题班会图片的设计遵循认知发展规律。低年级多用卡通化烈士形象与互动游戏模块,高年级则引入老照片修复对比图。如某中学展示1938年清明抗日志士秘密集会的场景还原图,与今日安宁校园形成强烈视觉冲击,这种蒙太奇手法激发着深层情感共鸣。教育研究者指出,图像符号比文字更易建立情感连接,其记忆留存率高出普通教学40%。

情感表达:集体记忆的当代重构

手抄报中的素雅色调与留白艺术暗合清明文化气质。苏州某校学生用青黛渲染山水背景,以飞白笔法书写《寒食野望吟》,墨色浓淡对应情感起伏。这种创作既是对传统书画技艺的传承,也是个体情感的对象化表达。心理学研究表明,参与手抄报制作的学生,其共情能力测试得分普遍提升12-15个百分点。

主题班会图片的叙事逻辑体现时代特征。成都某校将抗疫英雄事迹纳入清明纪念体系,医护人员防护服上的手绘樱花与烈士纪念碑形成跨时空对话。这种创造性转化既延续“祭奠为人民利益牺牲者”的核心价值,又赋予传统节日新的精神内涵。社会学者认为,这种记忆重构是传统文化保持生命力的关键。

创新传播:科技赋能的形态演变

数字手抄报正打破物理空间限制。杭州某校开发的互动电子报,点击“柳枝”图标即可聆听不同方言的清明童谣,滑动“青团”图案能查看各地民俗差异。这种多维呈现方式使文化认知从平面走向立体。据统计,采用数字载体的学校,学生民俗知识掌握度比传统教学组高出27%。

主题班会引入虚拟现实技术产生突破性效果。佩戴VR设备“走进”《清明上河图》的汴京街市,在数字复原场景中体验插柳、蹴鞠等习俗。北京某重点中学的实践表明,沉浸式体验使学生对传统文化的情感认同度提升至89%,较普通图片展示提高34%。这种技术创新不是对传统的消解,而是传播范式的迭代升级。

在文明传承的长河中,清明文化通过手抄报的方寸天地与主题班会的视觉叙事持续焕发生机。教育工作者需要把握“守正”与“创新”的平衡点:既要深入挖掘“祭如在”的精神内核,也要善用科技手段增强传播效能。未来的文化传承可探索跨学科融合路径,如将清明诗词谱写成现代音乐,或用数据可视化呈现祭祖文化流变,让古老智慧在新时代绽放异彩。这需要教育者、技术专家与文化学者的协同创新,共同绘制民族文化传承的清明上河图。