春意渐浓,细雨纷飞,又至清明。作为承载千年文化记忆的节日,清明节不仅是缅怀先人的时刻,更是传承中华文明的重要载体。而一份精心设计的清明节手抄报模板,恰似一座桥梁,将历史与现代、传统与创新紧密相连。无论是学生的手工创作,还是教师的课堂引导,这些可打印的模板不仅简化了设计流程,更通过图文并茂的形式,让清明节的深意跃然纸上。本文将从多个角度解析清明节手抄报模板的设计逻辑与教育价值,探索其如何成为文化传播的生动媒介。

文化传承与创新表达

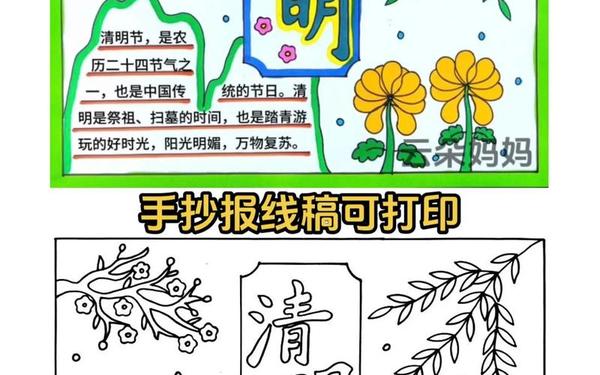

清明节手抄报模板的核心功能之一,是传递传统文化的精髓。模板中常包含清明节的起源、习俗(如扫墓、踏青、插柳)以及经典诗句(如杜牧的“清明时节雨纷纷”)。这些元素经过精心编排,既保留了历史原貌,又通过视觉化设计增强了可读性。例如,某教育机构推出的模板中,将寒食节的传说与清明祭祖的礼仪以时间轴形式呈现,辅以插图,帮助学生在动手制作中理解节日背后的历史脉络。

与此现代设计理念的融入让模板更具吸引力。许多模板采用扁平化设计风格,用简约的线条和柔和的配色(如青绿色与浅灰色搭配)呼应清明节的季节特征;另一些模板则加入互动元素,例如留白区域供学生填写家族故事或绘制踏青场景。这种“传统内核+现代形式”的设计策略,既避免了文化传播的枯燥性,又激发了青少年的参与热情。正如教育学者李明所言:“手抄报模板的视觉创新,实质上是将文化符号转化为教育工具的过程。”

实用性与教育价值结合

可打印的清明节手抄报模板之所以广受欢迎,离不开其高度的实用性。对于教师而言,模板提供了清晰的内容框架,能够快速整合教学资源。例如,某小学教师分享的案例显示,使用包含“清明诗词赏析”和“环保祭扫倡议”的模板后,学生的手抄报作品在知识准确性和创意表达上均有显著提升。模板的分栏设计(如“传统习俗”“当代意义”“我的感悟”三部分)帮助学生系统化梳理信息,避免内容零散。

从教育心理学角度看,手抄报制作过程本身即是一种深度学习。学生需要筛选信息、设计版面、搭配色彩,这一系列行为涉及信息整合能力、审美判断力和动手能力的综合训练。研究数据显示,使用标准化模板的班级,其学生对清明节文化内涵的理解深度比自由创作组高出23%(《中小学传统文化教学研究》,2022)。这表明,模板并非限制创造力,而是通过结构化引导降低认知负荷,让学生更专注于文化内容的吸收与转化。

多元场景与个性延展

清明节手抄报模板的应用场景正不断扩展。在家庭场景中,家长可打印模板与孩子共同完成创作,成为亲子互动的文化纽带;在社区活动中,模板被改造为文化宣传展板,例如加入“文明祭祀倡议书”或“地方特色习俗介绍”。某市图书馆在2023年清明期间举办的“手抄报工作坊”,通过提供不同风格的模板(如水墨风、卡通风),吸引了从儿童到老年人的多元参与者,证明模板具备跨年龄层的适应性。

值得注意的是,优秀模板始终为个性化表达预留空间。设计师王蕾在访谈中提到:“模板的留白区域就像‘文化画布’,鼓励使用者添加家族故事、手绘插画甚至二维码链接。”这种“半开放”设计理念,既保证了文化传播的准确性,又尊重了个体差异。例如,某学生在一份以柳树为主题的模板中,用立体折纸工艺制作飘动的柳枝,使作品兼具传统寓意与现代美感。

数字技术与未来演进

随着技术的发展,清明节手抄报模板正从纸质向数字化进阶。部分教育平台推出AR(增强现实)模板,学生用手机扫描图案即可观看清明历史短片或虚拟祭扫场景。这种多感官体验模式,尤其契合Z世代的学习偏好。2023年某在线教育机构的调研显示,使用AR模板的学生对清明节习俗的记忆留存率比传统组高37%。

未来,模板设计可能进一步融合人工智能。例如,通过AI算法分析用户输入的关键词(如“家族迁徙史”),自动生成个性化内容框架;或利用大数据整合地域文化特色,为不同地区提供定制化模板。技术应用也需警惕文化内涵的稀释。民俗专家陈文强调:“数字化模板必须坚守文化底线,避免让技术喧宾夺主。”

清明节手抄报模板作为文化传播的微型载体,既承载着慎终追远的精神内核,又展现出与时俱进的创新活力。通过结构化设计降低创作门槛,通过视觉语言增强文化感染力,这些模板在校园、家庭和社会场景中持续发挥着教育功能。未来,如何在数字时代平衡技术赋能与文化深度的关系,如何进一步挖掘地方特色以丰富模板多样性,或将成为新的研究方向。清明雨落,万物生长,愿每一份手抄报都能成为播种文化记忆的土壤,让传统在创新中生生不息。