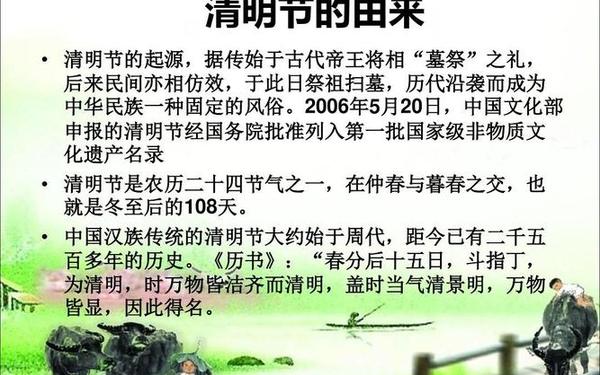

清明最初是指导农耕的节气名称,《淮南子·天文训》记载“春分后十五日,斗指乙,则清明风至”,此时万物“清洁而明净”,故得名清明。作为二十四节气之一,其核心功能是提示春耕播种,民间农谚“清明前后,种瓜种豆”即是对其自然属性的印证。从单纯的气象概念演变为兼具人文内涵的节日,则经历了复杂的历史融合。

这一演变始于周代帝王将相的“墓祭”制度,至汉代逐渐普及民间。唐代以前,清明与寒食节是两个独立存在:前者为节气,后者为禁火冷食、纪念介子推的祭祀日。唐玄宗时期颁布《开元礼》,首次将寒食扫墓纳入国家礼制,并将假期延长至五日,使得两节日在时间与习俗上逐渐重叠。宋代以后,寒食节式微,其禁火、祭扫等习俗完全融入清明,最终形成“节气+节日”的复合形态。

二、忠臣传说与习俗融合

春秋时期晋国介子推“割股奉君”的故事,成为清明节精神内核的重要源头。据《左传》记载,介子推拒绝晋文公封赏,携母隐居绵山,最终被焚而死。晋文公为表哀悼,下令其忌日禁火寒食,这一事件成为寒食节的起源。汉代《后汉书》中已有寒食节“一月寒食”的记载,至南北朝时期,墓祭仪式逐渐规范化,形成了“焚纸钱、培新土、插柳枝”的扫墓流程。

值得注意的是,清明习俗还融合了上巳节的踏青传统。唐代诗人刘长卿笔下“清明寒食好,春园百卉开”的景象,展现了祭扫与春游并行的独特文化现象。这种生死观念的辩证统一——既哀悼逝者又庆祝新生——体现了中国文化“天人合一”的哲学思想。明代《帝京景物略》详细记载了北京民众清明日“哭罢,不归也,趋芳树,择园圃,列坐尽醉”的习俗,印证了悲喜交织的节日特质。

三、礼制规范与民间实践

官方制度推动是清明节定型的关键力量。732年唐玄宗颁布《许士庶寒食上墓诏》,首次将民间扫墓活动合法化,要求“宜许上墓,编入五礼,永为常式”。这一政令使祭祖从家族行为上升为国家礼仪,促进了习俗的标准化。宋代《东京梦华录》记载,清明日都城“四野如市”,皇家举行“望祭诸陵”仪式,而百姓则用“纸马铺皆于当街用纸衮叠成楼阁之状”的冥器祭祀,显示出不同阶层的差异化实践。

民间习俗的创造性发展同样值得关注。江南地区“青团”的制作技艺,融合了寒食冷餐与春季时令食材;山西等地保留“蒸子推燕”面塑,将忠义精神物化为饮食符号。这些地方性知识在2011年清明节被列入国家级非遗名录后,成为传统文化活态传承的典范。

四、现代转型与文化反思

当代清明节面临传统与现代的双重挑战。民政部数据显示,2024年清明期间网络祭扫平台访问量突破5亿次,“云献花”“数字家祠”等新形式引发争议。支持者认为这是技术赋能传统的创新,如清华大学非遗保护中心指出“数字化祭扫拓展了文化传承的时空维度”;反对者则担忧这消解了仪式的庄重性,民俗学者乌丙安曾警示“屏幕前的点击难以替代坟前的静默”。

商业化浪潮同样冲击节日本质。某电商平台报告显示,2024年清明前夕“代客扫墓”服务销量同比增长300%,标价高达2000元/次的哭丧服务引发讨论。这种现象促使学界重新思考节日的现代功能——复旦大学教授王德峰提出“清明精神应超越血缘,建构公共性的生命教育体系”,主张通过社区公祭、生态葬宣传等活动,将个体追思升华为集体记忆。

从周代墓祭到数字时代的云祭扫,清明节始终承载着中国人对生命循环的深刻理解。其演变历程既是农耕文明向现代文明过渡的缩影,也印证着传统文化自我更新的强大生命力。未来研究可深入探讨:非遗保护框架下如何平衡习俗原真性与创新性?全球化语境中怎样构建清明文化的国际传播体系?这些问题将指引我们在守护文化根脉的赋予古老节日新的时代价值。正如《清明:节气与节日的双重奏》所述:“在青团氤氲的热气里,在键盘敲击的烛光中,清明始终是连接生死、沟通古今的精神之桥。”