八百年前的山上,一位布衣诗人拄杖徐行,青翠山色间忽见柳暗花明,笔下流淌出穿透时空的生命回响。陆游的《游山西村》不仅是一幅南宋江南的民俗画卷,更是一个知识分子在仕途困顿后寻找精神家园的突围实录。全诗八句无一"游"字,却在移步换景间勾勒出中国文人特有的生命境界——既扎根于土地的温热,又保持着对理想的仰望。

田园牧歌中的生命哲思

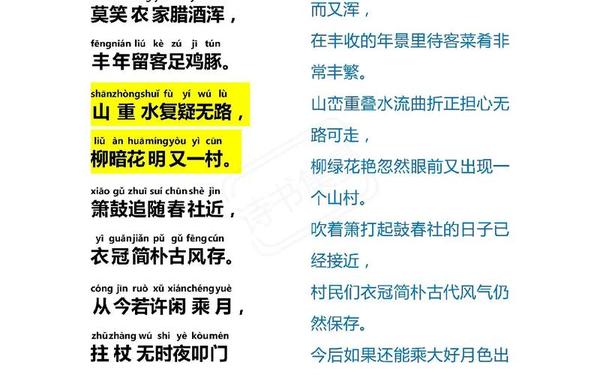

莫笑农家腊酒浑"的劝诫背后,是诗人对乡村价值的重新发现。当权臣排挤的阴云笼罩庙堂,农家待客的"足鸡豚"成为抚慰心灵的良药。这种价值倒置的叙事策略,暗含着对官场虚伪的批判。腊酒的浑浊与官酒的清冽形成微妙对比,正如邓韶玉在赏析中指出的:"'足'字背后是未被礼教异化的生命本真"。诗人将自我从"士大夫"身份中剥离,在与农人的共饮中完成精神返乡。

山重水复疑无路"的困境书写,既是对行路艰难的实景描摹,更是对南宋政局的隐喻。绍兴和议后的政治寒冬里,主战派在庙堂上遭遇的挫败感,被转化为山水间的视觉迷宫。但诗人并未沉溺于绝望,"柳暗花明又一村"的转折既是地理发现,也是心路突围。王琦在研究中强调,这种"绝处逢生"的叙事结构,暗合着《周易》"穷则变,变则通"的东方智慧,为后世困境中的人们提供了永恒的精神坐标。

民俗画卷里的文化根脉

春社箫鼓的喧闹声中,暗藏着中华文明传承的密码。"衣冠简朴古风存"的赞叹,表面写服饰仪态,实则指向未被理学僵化的文化原生态。当临安城里的士大夫沉迷程朱理学时,乡野间的社日祭祀仍保留着《周礼》的活态传承。这种文化寻根意识,在陆游晚年《剑南诗稿》中反复出现,形成独特的"乡村考古"现象。正如《诗五首》评析所言:"诗人通过岁时节令的细节,完成对文化本源的追溯"。

诗中"拄杖夜叩门"的承诺,构建了士人与乡民的新型关系。不同于陶渊明"不为五斗米折腰"的孤高,陆游选择将竹杖叩响农家的柴扉。这种主动融入的姿态,打破了传统士农的阶层壁垒。现代学者发现,诗中"无时"(随时)的表述,暗示着诗人已将乡村视为永恒的精神港湾。这种文化认同的转变,为后世知识分子的精神安顿提供了重要范式。

诗歌艺术中的形式创新

全诗对仗工整却毫无斧凿痕迹,展现出宋诗"平淡中见奇崛"的美学追求。"山重水复"与"柳暗花明"的视觉对仗,"箫鼓追随"与"衣冠简朴"的动静相宜,都暗合着阴阳相生的宇宙观。但诗人并未止步于形式之美,而是将哲理思考熔铸于意象之中。钱钟书曾赞叹:"陆游此联才把哲理诗写到'题无剩义'",这种理趣交融的手法,使诗歌超越时空成为永恒的艺术存在。

在叙事结构上,诗人创造性地将二十四小时的游历浓缩于八句之中。从日间的山水跋涉到月下叩门,时间维度被压缩进空间转换。这种蒙太奇式的叙事技巧,在七律体裁中实属创举。现代诗学研究指出,诗中"从今若许"的虚拟语气,构建出多重时空交叠的审美效果,让读者在现实与想象间自由穿梭。

历史长河里的精神坐标

当我们重读这首八百年前的游历诗,看到的不仅是个体的精神突围史,更是中国文化中"仕隐互补"的永恒命题。在乡村振兴的当下,诗中展现的城乡文化互动模式依然具有启示意义。未来研究或可深入探讨:宋代乡村治理与士人精神塑造的关系,诗歌意象在跨文化传播中的变异现象,以及数字时代如何重构"柳暗花明"的审美体验。正如山西文旅厅提出的"游山西就是读历史",陆游的竹杖仍在叩响新时代的文化之门。