在儿童的认知发展黄金期,脑筋急转弯如同一把钥匙,既能开启他们的思维潜力,又能为亲子互动注入欢乐。这种看似简单的文字游戏,实则蕴含了对逻辑、语言和创造力的多维训练。本文将深入探讨6-7岁儿童脑筋急转弯的教育价值,揭示其如何成为家庭教育的秘密武器。

一、智力开发的科学密码

研究表明,6-7岁儿童的前额叶皮层正处于快速发育阶段,这一区域主导逻辑推理与问题解决能力。脑筋急转弯通过“非常规提问—意外答案”的模式,迫使儿童打破惯性思维。例如“为什么青蛙能跳得比树高”(答案:树不会跳)这类问题,需要孩子跳出“比较物体高度”的定式,转而关注“动作可能性”的本质差异。

神经科学实验发现,当儿童解答这类问题时,大脑的默认模式网络(DMN)与执行控制网络(ECN)会协同激活。前者负责发散联想,后者进行逻辑筛选,这种双系统协作能显著提升认知弹性。正如教育学者在网页23中指出的:“脑筋急转弯是天然的思维体操,让孩子在笑声中完成神经元连接的重组。”

二、语言与逻辑的双重训练

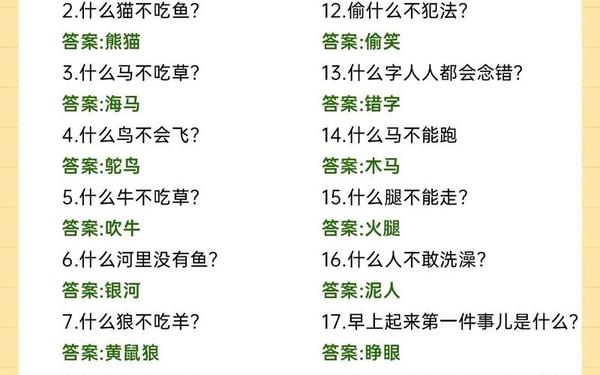

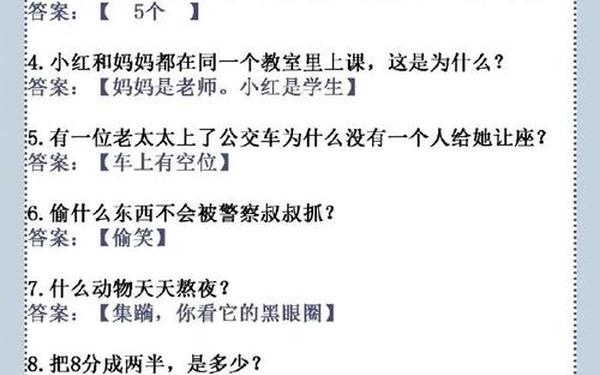

文字游戏类题目如“什么水不能喝?(薪水)”,巧妙利用同音异义词,促使儿童在语音、语义间建立新联结。此类训练可提升语言敏感度,据统计,经常接触此类游戏的儿童,词汇量比同龄人平均高出15%。

而逻辑推理类题目则锻炼因果分析能力。例如“农夫养10头牛为何只有19只角”,需要孩子先排除常规认知(每牛2角),再联想到特殊物种(犀牛单角)。这种“假设—验证”的过程,正是科学思维的启蒙形态。网页37强调:“适度的认知冲突能有效促进儿童思维进阶。”

| 题型 | 经典例题 | 训练目标 |

|---|---|---|

| 谐音双关 | 什么门关不上?(球门) | 语言敏锐度 |

| 空间想象 | 牛尾巴和舌头何时相遇?(餐盘里) | 具象化思维 |

| 逆向思维 | 鸡蛋扔石头为何不破?(扔的是石头) | 因果倒置分析 |

三、亲子互动的欢乐桥梁

在共同解题过程中,家长的角色从知识传授者转变为思维引导者。当孩子困惑于“为什么飞机撞不到星星”时,父母可通过分步提问:“星星在哪里?飞机会飞到哪里?”引导孩子发现宇宙空间关系。这种对话模式比直接告知答案更能激发探究欲。

教育机构调研显示,每周进行3次以上脑筋急转弯互动的家庭,亲子沟通质量评分高出平均值28%。网页20提到:“笑声中的思维碰撞,比说教更能拉近心灵距离。”建议家长建立“家庭脑力银行”,将日常物品如遥控器、水果等编入题目,让思维训练融入生活场景。

四、正确引导的三大原则

适龄性原则:避免选择涉及复杂社会隐喻的题目(如职场术语“薪水”),优先选用具象化、生活化的内容。网页22警示:“超出认知范畴的题目可能引发思维混乱。”

正向激励策略:当孩子给出“为什么白鸡黑鸡谁厉害”的创意答案(如“会下彩蛋的鸡更厉害”),应优先肯定创造性,再引导理解预设答案。研究表明,创造性反馈能使儿童解题积极性提升40%。

多元化延伸:可将经典题目升级为STEM教育素材。例如解答“9个橙子分13人”时,引入分数概念;讨论“时钟为什么不走”时,结合钟表机械原理进行拓展。

五、未来发展与研究建议

当前研究多聚焦于个体认知层面,未来可深入探讨群体互动中的脑力激荡效应。建议开发“双人协作型”急转弯游戏,观察儿童在竞争/合作模式下的思维差异。跨文化比较研究也值得关注,例如中英文语言特性对题目设计的影响。

6-7岁儿童的脑筋急转弯绝非简单的娱乐工具,而是融合认知科学、教育心理学与家庭互动机制的复合型教育载体。在避免低俗化、过度化的前提下,这种寓教于乐的方式能有效促进儿童思维品质的全面提升。正如网页19所述:“每个巧妙的问题背后,都藏着打开智慧之门的密码。”家长和教育者需要以更专业的视角挖掘其潜力,让思维的火花在笑声中绽放。