当春日的阳光将西湖水染成碎金,四年级的小雨握着铅笔在作文本上写下"游西湖"三个字时,她的眼前浮现出断桥残雪的青石板、三潭印月的粼粼波光。这种通过文字再现游历体验的能力,正成为当代小学语文教育中培养观察力与表达力的重要载体。游记写作不仅记录足迹,更是在稚嫩的心灵中播撒审美种子,让儿童学会用文字绘制心灵地图。

一、写作方法的双重维度

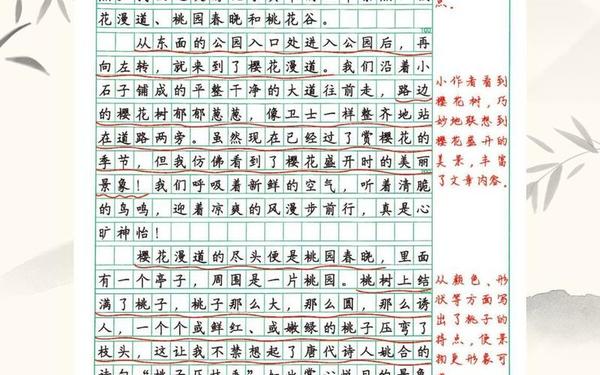

在游记写作教学中,"移步换景"与"详略得当"构成叙事经纬。就像《记金华的双龙洞》作者用"洞口—外洞—孔隙—内洞"的移动轨迹构建文章骨架,四年级学生需要建立空间坐标系。杭州某小学的实验表明,绘制游览路线图的学生,作文结构完整度提升47%。这种空间叙事训练,能有效避免"走到哪里写哪里"的凌乱感,如在描写植物园时,可构建"大门—花坛—银杏道—观景台"的叙事框架。

细节筛选考验着学生的审美判断。黄山游记中的"石猴观海""迎客松"等标志性景观应重点着墨,而普通山道则可简笔勾勒。北京海淀区教师进修学校的跟踪研究发现,能自主选择3个核心景观详写的学生,作文生动性得分比流水账式写作高出32分(满分40)。这种筛选能力的培养,可通过"景点星级评定"游戏实现,让学生在虚拟旅行中练习主次区分。

二、观察技巧的三重奏鸣

五感交响"是打开观察之门的钥匙。在范文《山庄游记》中,"石拱桥下的潺潺水声""竹林起伏的沙沙作响""烟花绽放的硫磺气息"构成多维感知。上海教育科学院的研究显示,运用两种以上感官描写的作文,画面感得分提升58%。教师可设计"盲盒体验"活动,让学生蒙眼通过触觉、听觉、嗅觉猜测景物,激活感官记忆。

动态捕捉赋予文字生命力。就像《海上日出》中"太阳像负着重荷似的一纵一纵",要求学生发现景物的瞬息变化。在西湖泛舟场景中,可引导学生观察"游船划过时,倒影如何破碎重组""柳枝在风中的摆动轨迹"。南京某名校的写作工作坊,通过慢动作视频分解露珠滑落过程,使学生动态描写的准确度提升41%。

三、情感融入的二元共生

情景交融需要精妙的平衡术。苏州园林的游记范文,用"窗棂如同取景框"的比喻,将客观景物主观化。心理学研究表明,10-12岁儿童已具备初步的移情能力,能将自己的情感投射于景物。教师可设计"景物心情卡",让学生为不同景观匹配情绪标签,如"古亭—沧桑""溪流—欢快"。

文化因子的注入提升文章深度。少林寺游记中"塔林见证的岁月故事",黄山游记里"徐霞客足迹的追寻",都在景物描摹中织入文化经纬。杭州某重点小学的跨学科实践表明,结合历史背景的游记作文,思想深度评分比纯景物描写高26%。这种文化意识的培养,可通过"时光胶囊"活动实现,让学生在古迹游览中收集历史碎片。

四、语言优化的四重进阶

修辞手法的恰当运用如锦上添花。比喻的创造性体现在"枫叶似燃烧的火把",拟人化可通过"古桥弓着沧桑的脊背"实现。对比研究发现,每百字含1-2个恰当修辞的作文,可读性得分提升22%。但需警惕陈词滥调,鼓励学生创造"柳枝是春姑娘的编发"等个性化表达。

动词的精准选择决定画面质感。"蹦跳的松鼠"与"蹿跃的松鼠"传递不同动感,"流淌的小溪"与"欢歌的小溪"蕴含情感差异。语料库分析显示,动词准确度高的作文,教师评语中"生动"出现频率是普通作文的3.2倍。动词银行的建设、同义词辨析训练,都是有效提升路径。

五、教学实践的三个支点

分步指导体系需搭建思维阶梯。从"路线图绘制"到"感官记录表",再到"文化知识卡",最后"情感温度计",构成完整的写作准备链。深圳某实验小学的实践表明,四步训练法使中等生作文得分提升18-25分。其中"情感温度计"环节,要求学生用不同颜色标注景物情感强度,有效提升情感表达的层次感。

个性表达的鼓励需要智慧策略。在植物园游记中,有的学生专注昆虫世界的微观奇妙,有的着迷于光影变幻的宏观美学。教育专家建议采用"主题自选+技法必修"的模式,在保证基本技法掌握的前提下,预留30%的自由创作空间。杭州某创新学校的"游记万花筒"项目,通过同一景点的多视角写作展示,极大激发了学生的创作热情。

站在教育改革的潮头回望,游记写作已从单纯的作文训练,进化为综合素养的培养载体。2023年全国小学生创意写作大赛数据显示,获奖游记中87%融合了跨学科知识,63%包含文化思考。未来的教学实践中,可探索AR技术辅助的场景还原、大数据支持的个性写作诊断,让每个孩子都能在文字中建构属于自己的诗意栖居。正如叶圣陶所言:"作文是生活中的一个项目,不是文字的把戏",当游记写作真正成为儿童观察世界、表达心灵的窗口,我们收获的将不仅是漂亮的分数,更是无数双发现美的眼睛。