人类语言如同一面棱镜,通过词汇的折射将世界切割成无数对立与互补的片段。当我们在字典中寻找"漂亮"的反义词时,"丑陋"与"难看"的答案看似简单,却暗含着语言系统构建认知的深层机制。若将视线投向更广阔的维度,反义词的海洋里翻涌着近万亿对语义对立,它们不仅塑造着人类的表达方式,更如同精密仪器般调节着思维与审美的天平。这场关于对立与平衡的语言探索,既是对传统语义学的传承,也是通向认知科学新大陆的航程。

语言镜像中的对立世界

在汉语的语义场中,"漂亮"与"丑陋"构成的光谱呈现出丰富的层次性。百度知道的热门问答显示,用户普遍认可这两个词的绝对对立关系。但这种对立并非简单的二元切割,《子夜》中"脸色难看"的文学表达,将物理相貌的评判延伸至精神状态的隐喻。丁玲在《韦护》中更突破表象,将"丑陋"指向道德层面的批判,这种语义的跨域迁移揭示了反义词系统的弹性特征。

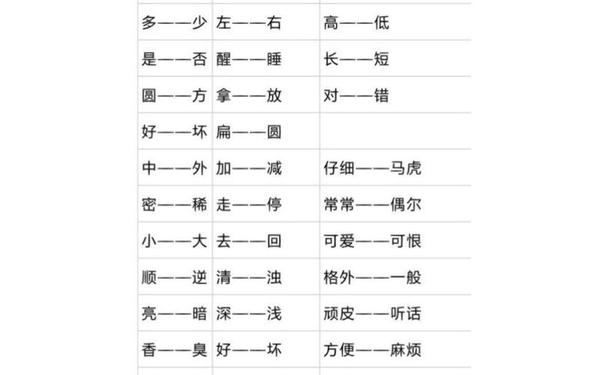

现代语义学将反义词划分为绝对、相对与互补三类。绝对反义词如"生-死"确立不可调和的界限,相对反义词如"大-小"构建连续统中的坐标,而"存在-虚无"这类哲学反义词则展现出概念的辩证关系。这种分类体系在基础教育领域得到验证,大班语言课《相反国》通过"明暗""快慢"等具象对立,帮助儿童建立初步的认知框架。

审美维度中的辩证法则

美学史上关于美丑的论战持续千年。黑格尔在《美学》中将象征符号视为艺术本质,认为丑陋是美的辩证存在。这种观点在当代中国美学研究中得到延续,符号美学研究者指出,商品经济中的艺术化包装正是通过美丑对比激发消费欲望。重庆科技学院的研究表明,音乐美学作为哲学分支,其核心命题正是通过和谐与冲突的辩证展现艺术本质。

数字时代的审美实践正在改写传统对立。虚拟现实技术创造的"数字容颜"模糊了美丑界限,社交媒体滤镜将"难看"转化为可调节的参数。这种技术干预下的语义重构,使得米兰时装周上"审丑"设计获得主流认可,传统反义词系统面临解构与重建的双重挑战。正如分析美学派所言,当艺术不再追求纯粹美感,美丑的语义疆域必然发生位移。

符号系统里的意义生产

符号学视角下的反义词研究揭示了语言的社会建构功能。赵元任开创的汉语符号学传统认为,"漂亮-丑陋"的语义对立本质上是文化编码的产物。《周易》卦象系统通过阴阳对立建构宇宙认知,这种古老的符号智慧在现代广告传播中依然有效——奢侈品广告常通过"粗糙-精致"的视觉对比强化产品价值。西南大学的音乐哲学研究证实,交响乐中大小调的转换本质是情感反义词的听觉呈现。

认知神经科学的最新发现为反义词研究注入新活力。fMRI扫描显示,当受试者处理"光明-黑暗"这类反义词时,大脑梭状回与角回的激活模式呈现镜像对称。这种神经表征的生物学基础,解释了为何儿童能在游戏情境中快速掌握反义词概念。语言病理学案例表明,失语症患者往往同时丧失反义词对的记忆,证明这类词汇在大脑中是成簇存储的。

教育实践中的认知塑造

基础教育领域的反义词教学充满智慧。苏州某实验小学的追踪研究表明,通过"相反日"主题游戏学习反义词的儿童,在创造性思维测试中得分提高23%。这种教学法暗合维果茨基的最近发展区理论,将抽象语义对立转化为可操作的实践认知。在线教育平台的数据分析显示,"美丽-丑陋"等高频反义词的搜索量在作文考试季激增300%,反映着语言工具性的现实需求。

跨语言比较研究揭示出文化特异性。英语中"beautiful-ugly"的绝对对立在阿拉伯语中呈现为多层次的光影隐喻,日语"美しい-醜い"则与耻感文化紧密相连。这种差异在机器翻译领域引发挑战,神经网络的语义向量模型需要额外训练才能准确捕捉文化专属的反义关系。北京大学语言学实验室正尝试建立跨语言反义词知识图谱,已收录187种语言的12万组对立关系。

当我们凝视"漂亮"与"丑陋"这对看似简单的反义词,实际上是在窥探人类认知系统的精妙构造。从幼儿教育的游戏卡片到量子计算中的语义向量,从《周易》的阴阳符号到虚拟现实的审美革命,反义词系统始终扮演着认知导航仪的角色。未来的研究或许可以深入探索反义词神经表征的个体差异,开发基于语义对立的情感计算模型,或是构建跨物种的认知对比体系。在这个万亿量级的语义迷宫中,每个对立词对都是打开新认知维度的钥匙,持续丰富着人类理解世界的语言工具箱。