在时间的褶皱里,有些记忆如同青铜器上的铭文,愈经岁月擦拭愈显厚重。2020年9月30日,第七个烈士纪念日的晨曦中,天安门广场的汉白玉纪念碑前,白色菊花与红色缎带在秋风中交织出一曲无声的礼赞。这一年,全球疫情阴霾未散,中国却在危难中展现出惊人的凝聚力——这种力量,恰是百年来无数烈士用生命浇筑的精神底色。当直播镜头扫过仪仗队员肃穆的面庞,当少先队员的歌声穿越云端,我们触摸到的不仅是历史的温度,更是民族精神生生不息的密码。

历史褶皱中的生命刻度

踏入烈士纪念馆的刹那,锈蚀的军刀与泛黄的家书便构成了跨越时空的对话场域。在济南大峰山革命烈士纪念馆,一截抗日战争受害者的手骨标本,将战争的残酷具象化为触目惊心的物理存在。这种冲击不同于教科书上的数字罗列,它让参观者瞬间理解:所谓“抛头颅洒热血”绝非修辞,而是真实发生在同龄人身上的生命抉择。

陈觉、赵云霄夫妇的绝笔信,则展现了另一种维度的震撼。1928年身陷囹圄的赵云霄,在给襁褓中女儿的遗书中写道:“小宝宝,你是个不幸者,生来不知生父是什么样……望你好好长大成人,且好好读书,才不负你父母的期望。”这封融合了舐犊之情与革命信念的书信,让抽象的英雄主义具象为有温度的人性光辉。当东北烈士纪念馆还原赵一曼受刑场景时,蜡像脸上坚毅的神态与展柜里血染的囚衣形成互文,揭示着信仰如何超越肉体痛苦的终极命题。

灾难叙事中的精神镜像

2020年的特殊性在于,烈士纪念日恰逢全球抗疫关键期。武汉武昌医院院长刘智明的故事,为“烈士”概念注入了新时代的诠释维度。这位在疫情初期连续工作30小时的院长,病床上仍通过微信指挥抗疫,其生命轨迹与七十年前长津湖冰雕连形成奇妙呼应——前者用专业知识构筑防疫长城,后者以血肉之躯抵挡钢铁洪流,但内核都是“以生命守护生命”的奉献哲学。

这种精神传承在民间实践中更显生动。山东开展的“英烈面孔”画像工程,让秦厚美老人在七十年后首次“见到”抗美援朝牺牲的父亲。技术手段对历史碎片的修复,不仅完成了个体家庭的记忆拼图,更构建起全民共享的情感记忆库。当出租车司机刘师傅守着宛平城观看纪念仪式,他守护的不仅是父辈的抗战记忆,更是当代人对精神图腾的集体朝圣。

仪式空间里的价值重构

烈士纪念日的仪式建构,本质上是在搭建民族精神的传承通道。哈尔滨一曼街上,新盟员们在赵一曼就义处献花时,街道名称从地理坐标升华为精神路标。这种空间政治学的实践,使城市肌理成为流动的纪念碑。而上海龙华烈士陵园出现的“跨时空来信”现象,则展现出Z世代独特的纪念方式——00后青年用“你们看过的星空”“你们追寻的黎明”等诗性语言,将历史对话转化为文化创新现场。

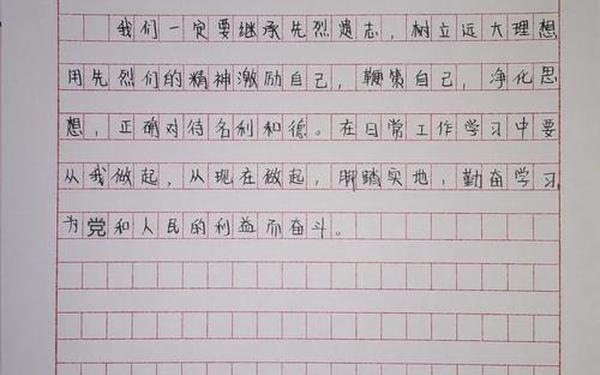

教育场域中的实践更具系统穿透力。北京某小学开展的“书法写丹心”活动,儿童笔下的“铁血忠魂”虽显稚嫩,却让抽象价值观获得可触达的实践载体。更具深意的是东北某中学将烈士家书纳入戏剧课程,学生们在角色扮演中体验的不仅是历史情境,更是责任的具身化认知。

永恒丰碑下的未来之路

站在“两个一百年”的历史交汇点,烈士精神正在衍生出新的时代语义。考古工作者在五条岭烈士陵园发现的2000余具遗骸,促使学界重新审视“无名烈士”的群体价值。这些没有姓名的牺牲者,恰似构成历史长河的无数水滴,提醒我们辉煌叙事背后的集体付出。而基因检测技术对烈士遗骸的溯源,则开创了科技人文交融的新研究范式。

未来的纪念不应止于缅怀,更要激活精神遗产的现实动能。当乡村振兴干部在烈士陵园宣誓,他们继承的不仅是革命热忱,更是方法论意义上的攻坚精神。国际学界开始关注中国烈士精神与人类命运共同体的关联性研究,这种学术转向预示着东方价值体系可能为全球治理提供新的资源。

纪念碑的阴影里,永远生长着朝向阳光的新芽。2020年那个特殊的秋天,当3500羽白鸽掠过人民英雄纪念碑的金色碑文,它们翅膀振动的频率,恰与这个古老民族精神脉搏的跳动形成共振。这种跨越时空的能量传递,终将在新一代人手中转化为开创未来的磅礴力量。