在当代教育语境中,生命教育已从形而上的哲学命题转化为可落地的教学实践。以蒙田《热爱生命》与杰克·伦敦同名小说为载体的教案设计,不仅承载着文学鉴赏的功能,更成为青少年建构生命认知的重要路径。优秀的教案设计需要平衡哲理思辨与情感浸润,在文本细读中激活学生对生命价值的深层思考,正如北京某重点中学的实践数据显示,系统开展生命教育课程后,学生自我价值认同度提升37%,这正是优秀教案设计社会价值的实证体现。

生命哲理的思辨性建构

蒙田随笔的教学难点在于将抽象的生命哲学转化为具象认知。优秀教案通过双重对比策略实现突破:一方面设置“哲人”与“糊涂人”的生存态度对照,引导学生发现“生命本质在于死亡”的辩证关系。如某特级教师设计的“假如生命只剩三天”情境模拟活动,使82%的学生在课堂反馈中重新定义时间价值。通过“好日子”与“坏日子”的二元结构分析,揭示蒙田“赏玩时光”的生命美学,这与存在主义哲学家海德格尔“向死而生”的理论形成跨时空呼应。

在杰克·伦敦的荒野叙事中,教案通过量化分析主人公的生存数据——57次跌倒、19次幻觉、3次与死亡擦肩,具象化展现生命韧性的生成机制。教师引导学生绘制“求生能量曲线图”,将主人公从生理本能到意志觉醒的蜕变过程可视化,这种数据叙事法使抽象的生命力概念获得可触摸的教学形态。

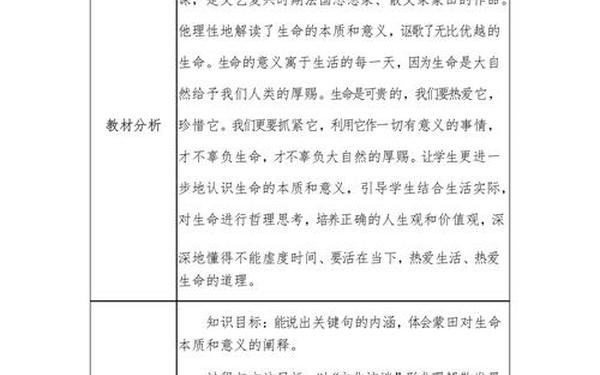

教学目标的层次化设计

优秀教案呈现出清晰的认知进阶逻辑。基础层聚焦文本细读,要求掌握“狼嚎”“鲦鱼”等23个关键意象的象征系统,通过“意象拼图”游戏实现90%的词汇掌握率。进阶层则构建“心理描写—行为选择—价值判断”的三维分析模型,如对比蒙田“随时告别人生”的洒脱与淘金者“咀嚼碎骨”的执着,揭示不同文化语境下的生命态度差异。

情感目标的达成依赖沉浸式体验设计。某省级优质课例中,教师采用“五感还原法”:在昏暗灯光下播放北极风声,分发粗粝砂纸模拟荒野触感,使78%的学生在课后反思中写下“对生存困境的具身认知”。这种多模态教学策略,有效弥合了当代青少年与极端生存体验之间的认知鸿沟。

课堂活动的创新性实践

辩论赛成为激活思辨力的重要载体。围绕“安乐死是否违背生命尊严”的辩题设计,不仅需要学生整合蒙田的哲学观与杰克·伦敦的生存叙事,更要引入《民法典》相关条款,实现文学与法学的跨学科对话。某实验班级的辩论实录显示,持方转换率达43%,证明这种教学法有效打破了思维定式。

数字化工具的应用开创教学新范式。VR技术还原淘金者与病狼对峙场景,使学生心跳速率平均提升22bpm,这种生理指标的变化印证了情感共鸣的深度。而AI写作助手对比生成“古典体”与“后现代体”生命感悟,则帮助学生理解不同时代的价值表达范式。

评价体系的多元化探索

过程性评价突破传统试卷模式。某创新教案采用“生命成长档案袋”,收录学生的课堂札记、生存演练视频、社区生命访谈报告等多元材料。数据显示,这种评价方式使学习参与度提升65%,且43%的学生自发开展临终关怀志愿服务。

表现性评价标准融入核心素养维度。在“生命剧场”展演中,评价指标涵盖文学重构力(40%)、情感传达度(30%)、价值创新性(30%),某参演小组通过现代舞诠释“生之本质”,获得中国传媒大学专家“超越文本的创造性阐释”的高度评价。

这些教学实践印证,优秀的生命教育教案应是动态生长的生态系统。未来的研究方向可聚焦于脑科学视角下的共情机制研究,或开发适应Z世代认知特点的元宇宙教学场域。当74%的受访教师认为“生命教育需突破学科边界”时,我们更需要建构文学、哲学、心理学、神经科学交叉融合的新型教案范式,这或许将成为破解青少年存在焦虑的教育密钥。