在语义场理论框架下,“照样”属于同义义场中的条件同义词。根据《现代汉语》的界定,近义词需满足“主要义素相同,次要义素存在差异”的特征。从语料分析可见,“照样”的常用近义词包括“照旧”“依旧”“仿照”等,这些词汇共享[+遵循既有模式]的核心义素,但在语义侧重及语用条件上存在差异。例如“照旧”强调时间维度上的延续性(如“作息时间照旧”),而“仿照”则凸显模仿行为的主动性(如“仿照古建筑样式”)。

语言学家维特根斯坦在《哲学研究》中指出,词语的确定性源于“生活形式”的约定俗成。这一理论可以解释“照样”与“照常”的微妙差别:前者侧重行为模式的复制(如“他照样迟到”),后者则暗含对常规状态的维持(如“店铺照常营业”)。这种差异本质上反映了说话人对行为主体主观态度的不同认知编码。

二、反义关系的多维建构机制

“照样”的反义场呈现典型的极性反义特征。根据语义场分类,“更改”作为其直接反义词,构成“A=-B,B=-A”的逻辑关系,但否定“照样”并不必然推导出“更改”,存在中间状态的可能性。例如“方案未照样本执行”可能意味着部分调整而非全盘改变。这种不对称性印证了语言学家Lyons提出的反义词不平衡理论,即反义对中的正向词(prototype)具有更广泛的语义辐射范围。

从认知语言学视角分析,反义关系的建立依赖于概念隐喻的映射。语料显示,“照样”常与“创新”“变革”构成语境反义,如“企业不能照搬旧模式,必须创新求变”。这种临时反义关系的形成,符合索绪尔提出的“语言符号任意性”原则,说明反义关系不仅存在于词汇层面,更产生于动态的言语交际过程。

三、语用层面的功能分化

在语体风格维度,“照样”系统内部存在显著分化。法律文本中多使用“依照”“按照”等规范表述(如“依照本法规定执行”),而口语交际中“照旧”“还是”的使用频率更高(如“周末还是老地方见”)。这种语体适应性差异,印证了韩礼德系统功能语言学关于语域理论的论述,即语言选择受制于交际场合、参与者关系等情境因素。

修辞功能方面,同义词连用能产生特殊的强调效果。例如“仿效照搬他人经验”中的双音叠用,既符合汉语韵律特征,又通过语义复现强化批判态度。反义词对举则常见于对比论证,如“不照本宣科,要因材施教”的句式,通过正反对照凸显教育理念。这种修辞策略的运用,体现了语言经济性原则与表达效果最大化的平衡。

四、教学应用中的认知误区

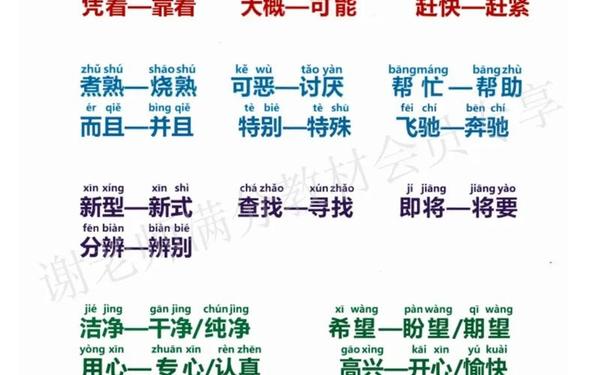

基础教育领域的数据显示,近义词辨析错误率高达42.3%,主要集中于语义轻重与适用对象混淆。例如将“仿照科技成果”误作“照旧科技成果”,暴露出学习者对“仿照”[+模仿对象]与“照旧”[+时间延续]义素把握的偏差。教学实践中引入义素分析法,通过矩阵对比(如表1)能有效提升辨析精度:

表1 近义词语义特征对比

| 词语 | 时间维度 | 行为性质 | 适用对象 |

|--|-|-||

| 照样 | 中性 | 客观重复 | 具体行为 |

| 照旧 | 持续 | 惯性延续 | 整体状态 |

| 仿照 | 瞬时 | 主动模仿 | 技术方法 |

神经语言学研究表明,反义词存储呈现大脑半球偏侧化特征。fMRI实验显示,“更改”等抽象反义词的加工主要激活左颞叶区,而具体行为反义词则涉及感觉运动皮层。这为差异化教学策略提供了神经认知依据,建议采用具身认知法强化反义关系的体验式学习。

对“照样”语义网络的系统解构,揭示了汉语词汇系统的精密性与动态性。近义辨析需兼顾语义特征、认知机制与语用规约,反义建构则体现着语言逻辑与认知隐喻的复杂互动。未来的研究可向两个方向拓展:一是基于语料库的历时演变分析,考察“照样”语义场的代际变迁;二是跨语言对比研究,探究不同语系中类似语义场的建构差异。在人工智能语言处理领域,深化近义选择的语境建模,将有助于提升机器翻译的自然度与准确性,这既是学术前沿课题,也是语言技术工程的重要突破方向。