在小学语文教学中,如何将经典课文转化为培养学生核心素养的载体,是教师需要深入探索的课题。《爬天都峰》作为部编版四年级上册的重要课文,以其生动的情节和深刻的哲理为教学提供了丰富的可能性。本文将从教学目标、策略设计、课堂实践等维度,系统解析该课文的教学价值实现路径,为一线教师提供可操作的实践框架。

核心素养导向的教学目标

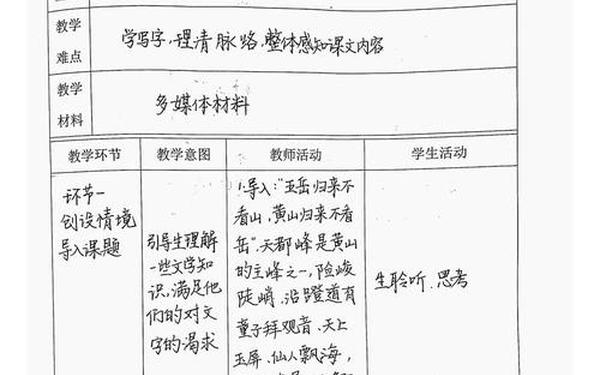

《爬天都峰》的教学目标设计充分体现了语文核心素养的四个维度。在语言建构与运用层面,要求掌握“攀、颤、辫”等生字的形义关联,辨析“相”字的多音用法,并通过反复诵读体会人物对话的语气变化。如网页45强调通过“奋力”“终于”等词语的咀嚼,引导学生理解动作描写对刻画人物心理的作用。在思维发展与提升维度,教学设计通过“老爷爷为何要感谢小朋友”等问题链,培养高阶思维能力,如网页28所示,教师通过创设认知冲突,促使学生理解“相互鼓励”的深层含义。

文化传承与审美创造方面,天都峰“笔陡石级”“鲫鱼背”等景观描写蕴含着中华山岳文化意象,网页42建议通过黄山风光视频展示,将文字意象转化为审美体验。而在情感态度价值观培养上,教学目标聚焦于“汲取力量”的生命教育,如网页1提出的通过角色扮演体会战胜恐惧的心理过程,使“困难面前相互激励”的价值观自然内化。

多层次的教学策略设计

针对不同学情,教案展现出分层递进的教学策略。在初读感知阶段,网页20提出“石级、发颤”等词语的阶梯式认读法,从自由认读到语境运用,实现识字教学的语境化。精读环节采用“问题导向学习法”,如网页45设计的核心问题链:“天都峰特点—人物心理变化—对话深意”,引导学生在文本细读中建构认知图示。

对于教学难点突破,多个教案不约而同采用可视化策略。网页28提到用线绳模拟“铁链挂下”的陡峭情境,通过具身体验理解“发颤”的心理状态。而网页42建议将“奋力攀爬”的动作分解为“攀、蹬、抓”等动词,配合肢体表演深化动作描写的学习。这些策略将抽象文本转化为可感知的具象经验,符合四年级学生的认知特点。

以学生为主体的课堂实践

在课堂实施层面,教学设计凸显学生的主体地位。朗读指导采用“三级进阶法”:自由读感知文意、分角色读体会情感、表演读内化语言,如网页45所示的老少对话朗读设计,通过语气词重音处理展现人物心理转变。写作迁移环节,网页69创新提出“补充省略号”训练,让学生续写攀爬过程中的心理活动,既巩固动作描写技巧,又发展创造性思维。

小组合作学习贯穿教学过程,网页20设计的“登山困难解决研讨会”,要求学生结合生活经验探讨战胜恐惧的方法,实现文本与生活的意义联结。评价环节则采用多元维度,如网页42设计的“登山勇士勋章”评价表,从字词掌握、朗读表现、合作参与等多角度实施过程性评价。

人文性与工具性的融合

本课教学最显著的特征在于人文主题与语文要素的有机统一。工具性目标落实方面,网页68提出的“写作顺序图式”,通过梳理“爬山前—攀爬中—登顶后”的事件脉络,培养学生谋篇布局能力。而网页74强调的“对话功能分析”,引导学生发现人物语言对情节推进和主题揭示的双重作用,提升文学鉴赏力。

在人文价值渗透上,教学设计避免空洞说教,采用“双线并进”策略。明线聚焦登山过程的事件发展,暗线贯穿勇气传递的情感升华,如网页28通过老少两次对话的对比分析,揭示“勇气循环”的哲学内涵。网页45设计的“爸爸的话”深度研讨,将个体经验升华为“人类精神共同体”的普世价值,实现文化传承与人格塑造的深度融合。

通过对《爬天都峰》教学设计的系统剖析,可见其成功关键在于三维目标的立体化达成、教学策略的差异化实施以及人文工具的双向融合。未来研究可进一步探索:如何利用数字技术创设更真实的登山情境?怎样将“困难叙事”教学模式迁移至其他写事类课文?这些探索方向将推动语文教学向更深度、更个性的方向发展,最终实现“文道统一”的育人理想。