一、以身许国的壮志豪情

1. “人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”

——文天祥《过零丁洋》

诗人以“丹心”喻赤诚忠心,即使身死也要让气节永载史册,展现了宁死不屈的民族气节。

2. “捐躯赴国难,视死忽如归。”

——曹植《白马篇》

以慷慨激昂的笔触,描绘将士为国赴死的无畏精神。

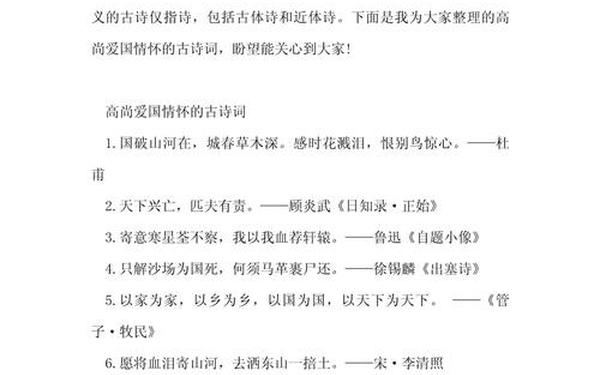

3. “只解沙场为国死,何须马革裹尸还。”

——徐锡麟《出塞》

直抒为国捐躯的决心,生死置之度外的豪迈气概跃然纸上。

4. “黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”

——王昌龄《从军行》

边塞将士历经百战仍坚守使命,誓言不灭敌寇绝不回还。

二、忧国忧民的深沉情怀

1. “国破山河在,城春草木深。”

——杜甫《春望》

通过描绘战乱后的荒芜景象,抒发对山河破碎的悲痛。

2. “遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”

——陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

以沦陷区百姓的视角,表达对收复失地的迫切期盼。

3. “位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。”

——陆游《病起书怀》

即使身处卑微,仍心系国家命运,展现了士大夫的责任感。

三、收复山河的执着信念

1. “王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”

——陆游《示儿》

临终前仍牵挂国土统一,悲壮中蕴含坚定信念。

2. “待从头、收拾旧山河,朝天阙。”

——岳飞《满江红》

以磅礴气势表达重整河山的决心,被誉为“精忠报国”的千古绝唱。

3. “臣心一片磁针石,不指南方不肯休。”

——文天祥《扬子江》

用“磁针石”比喻对故国的忠诚,矢志不渝的爱国精神令人动容。

四、激励后人的精神力量

1. “苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!”

——林则徐《赴戍登程口占示家人》

以国家利益为先,彰显无私无畏的担当。

2. “愿得此身长报国,何须生入玉门关。”

——戴叔伦《塞上曲》

甘愿终身戍边,将个人生死与家国命运紧密相连。

3. “男儿何不带吴钩,收取关山五十州。”

——李贺《南园十三首》

以激昂之语号召男儿投身报国,充满热血豪情。

五、近现代的爱国呐喊

1. “拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回!”

——秋瑾《黄海舟中日人索句》

革命志士以生命为代价誓救国家的悲壮誓言。

2. “为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”

——艾青《我爱这土地》

现代诗歌中以土地为意象,抒发对祖国的深沉眷恋。

以上诗句跨越千年,既有“怒发冲冠”的激昂,也有“铁马冰河”的悲壮,展现了中华民族生生不息的爱国情怀。更多经典可参考相关诗文合集。