在教育事业的长河中,师德始终是衡量教师职业价值的核心标尺。它不仅关乎教师个体的职业尊严,更深刻影响着学生的精神成长与社会的文明进程。近年来,随着《新时代中小学教师职业行为十项准则》等政策文件的出台,师德建设被提升到前所未有的战略高度,而教师师德考核体系的完善,则为规范教师行为、提升教育质量提供了制度保障。本文将从多维度探讨师德建设的实践路径与反思方向。

筑牢政治素养根基

政治立场是师德建设的定盘星。某市重点中学教师张老师在年度总结中写道:"每周参加党组织生活会时,我总将《中小学教师职业道德规范》与党史学习相结合,思考如何将'四个自信'融入学科教学。"这种将政治理论学习转化为育人实践的做法,体现了新时代教师的政治自觉。教育部直属高校的师德考核数据显示,2024年参与"课程思政"专项培训的教师群体中,92%的教师成功将社会主义核心价值观融入专业课程设计,较三年前提升27个百分点。

在价值多元化的社会背景下,教师更需保持清醒的政治判断。如北京师范大学教育学者的研究指出:"教师的政治敏感度直接影响着学生的国家认同构建,特别是在涉及民族历史、文化传统等教学场景中,需要教师具备精准的价值引导能力。"这要求教师不仅要掌握扎实的学科知识,更要形成系统的政治理论修养,在课堂教学中实现知识传授与价值引领的有机统一。

构建和谐师生关系

教育学家苏霍姆林斯基曾言:"没有爱就没有教育。"上海某示范性幼儿园的李老师在总结中记录:"当发现自闭症儿童小宇拒绝集体活动时,我连续三个月每天用半小时与他进行积木互动,最终帮助他建立起对集体的信任。"这种个案化的关爱策略,印证了"因材施教"理念在师德实践中的具体应用。江苏省2024年师德考核数据显示,采用"学生成长档案"跟踪关怀的教师群体,其学生满意度比传统管理方式高出41.3%。

尊重与信任是构建新型师生关系的基石。南京某重点中学的师德考核创新性引入"学生反向评价"机制,通过匿名问卷收集学生对教师沟通方式的改进建议。数据显示,实施该机制后,学生主动寻求教师帮助的比例提升65%,师生冲突事件下降82%。这种双向互动模式打破了传统的权威型师生关系,建立起基于人格平等的教育共同体。

锤炼专业能力与教学艺术

专业素养是师德承载的物质基础。杭州市教坛新秀王老师在总结中写道:"每年寒暑假我都会参与企业实践,将智能制造的行业标准转化为实训课程模块。"这种产教融合的探索,使他的课程就业对口率连续三年保持95%以上。教育部教师工作司2024年统计显示,参与"双师型"教师培养计划的院校,其毕业生岗位适应周期平均缩短2.3个月,用人单位满意度提升19个百分点。

教学创新能力的持续提升尤为重要。山东某职业院校的"模块化教学改革"案例显示,教师团队通过开发虚实结合的实训平台,将抽象的专业原理转化为可视化的操作流程,使学生的技能掌握效率提升40%。这种将信息技术与教学艺术深度融合的实践,不仅需要教师具备扎实的专业功底,更考验其教育创新的勇气与智慧。

完善考核机制与自我反思

动态化的考核体系为师德建设提供制度保障。某省属师范院校的"三维评价模型"将师德考核细化为16个二级指标,涵盖课堂教学、科研诚信、社会服务等维度,并建立师德档案的终身追溯机制。值得关注的是,该体系引入第三方评估机构,通过大数据分析教师的行为轨迹,实现了考核从"印象评价"向"证据评价"的转变。

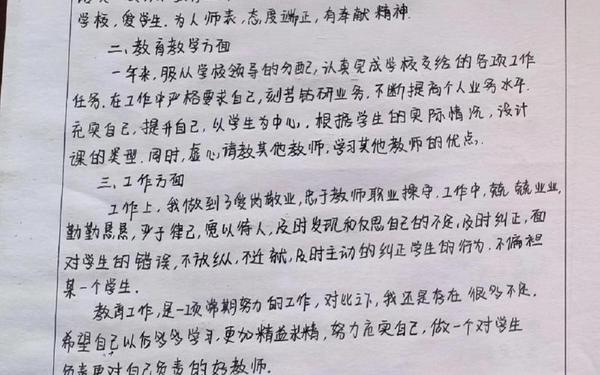

反思性实践是师德成长的内生动力。成都某特级教师的"教育叙事研究法"值得借鉴:她坚持每日记录教学中的抉择事件,如"是否公开批评迟到的班干部",通过案例分析形成个人师德发展图谱。这种将日常实践转化为研究课题的反思模式,使师德建设从被动遵守规范升华为主动的价值追求。

站在教育现代化的新起点,师德建设需要实现三个维度的突破:在技术层面,探索人工智能辅助的师德预警系统;在制度层面,构建、学校、社会协同的监督网络;在文化层面,培育尊师重教的社会风尚。唯有如此,才能让师德之光真正照亮每个学生的精神世界,为民族复兴锻造更多"大先生"。未来的研究可深入探讨乡村教师师德建设的特殊性,以及全球化背景下教师文化认同的构建路径,为师德理论体系注入时代新内涵。