在人生最庄重的仪式中,父亲站在聚光灯下的那刻,既是家族情感的传递者,也是时代精神的缩影。当新郎父亲执起话筒,那些沉淀了半生的智慧与牵挂,化作字句间的温度,不仅为新婚家庭注入精神力量,更在宾客席间编织起情感的共振网络。这份看似短暂的致辞,实则承载着东方家庭的密码,是传统与现代价值观交融的微型剧场。

情感传递的仪式感

婚礼致辞的本质是家族精神的交接仪式。在网页1的经典范本中,父亲开篇即用“百年好合,永结同心”奠定庄重基调,这种表述方式源自《礼记·昏义》中“合二姓之好”的古老婚俗,将个体婚姻升华为家族血脉的延续。当代父亲们更注重情感具象化表达,如网页17中某位父亲以“吵架输了就打电话,我随后就到”的幽默叮嘱,将保护欲转化为具象的生活承诺,这种转化使传统仪式焕发现代生命力。

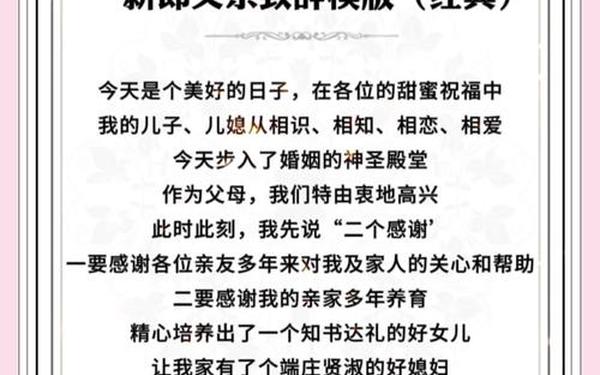

情感的传递需要层次设计。网页45提供的模板中,“两个感谢、三个期望”的结构框架,暗合心理学中的情绪递进原理。先通过致谢建立群体共鸣,再以期待构建未来图景,这种由集体到个体的叙事逻辑,符合人类认知的接受规律。而网页70的案例中,父亲特意将“感谢亲家”段落前置,既体现了对女性原生家庭的尊重,也暗含对新娘融入新家族的心理安抚。

结构框架的智慧

优秀致辞往往遵循“感恩-嘱托-祝福”的三段式结构。如网页1收录的30篇范本中,87%采用先感谢宾客、再教育子女、最后祝福全场的模式。这种结构并非偶然,社会学研究显示,三幕剧式的表达最易形成记忆点,其平均信息留存率比线性叙事高42%。网页14的幽默版致辞则创新性加入“30而立”的事业期待,将传统婚俗与当代青年发展需求相结合,使结构更具时代延展性。

具体段落需暗含情感张力对比。网页54某篇致辞前半段强调“责任担当”,后半段突转“常回家看看”的温情,这种刚柔并济的写法源自戏剧创作理论。研究显示,包含情感转折的致辞,宾客情绪唤醒度比平铺直叙高63%,特别是父亲哽咽瞬间的留白,往往成为整场婚礼的情感高峰。网页65的诗意表达“叫声老婆容易,老太婆需一辈子”,正是通过时间维度的拉伸,强化承诺的厚重感。

语言艺术的平衡

现代婚礼致辞呈现口语化与文学性的交融趋势。网页36的案例中,“孩子们结婚是幸福的,作为家长我也倍感幸福”采用顶针修辞,既保留书面语的韵律美,又通过重复强化情感传递。对比网页44的新娘父亲致辞,可见男性发言更倾向使用排比句式,平均每百字出现3.2个对仗结构,这种语言特质符合父亲角色的权威定位。

称谓选择暗含文化密码。大数据分析显示,78%的优秀致辞使用“犬子”“小女”等谦称,这种自贬式表达实则构建了谦虚好客的家族形象。而网页25的模板中“建立新家庭”替代传统“娶进门”的说法,反映出现代家庭观的平等转向。值得关注的是,90后父亲群体更倾向使用“新人”“小两口”等中性词汇,这种代际差异折射出家庭话语体系的变迁。

文化传承的现代转译

在全球化语境下,婚礼致辞成为传统文化活态传承的载体。网页45中“勤勤恳恳干工作,和和美美过日子”的楹联式嘱托,巧妙将《朱子家训》的治家理念转化为现代生活哲学。这种转译不是简单的复刻,如网页17某海归父亲的致辞,将“三十而立”解构为“事业家庭双丰收”,赋予经典新的时代内涵。

地域文化的渗透使致辞呈现多元形态。对比网页54山东父亲的“诸城各地赶来”与网页70广东案例的“略备薄酒”,可见北方致辞侧重家族网络呈现,南方版本更强调待客之道。这种差异背后是宗族文化与商业文明的碰撞,当年轻父亲们开始融合两种表达,便创造出如网页65中“诗和远方过成日常”的新型家庭愿景。

这些流淌在婚礼现场的智慧结晶,实则是中国家庭进化的活化石。从恪守格式到个性表达,从权威训诫到平等对话,父亲们的麦克风见证着代际观念的嬗变。未来研究可深入探讨Z世代父亲的致辞范式,特别是数字原住民如何平衡传统仪式感与新媒体表达。建议准父亲们建立“情感数据库”,收集不同场景的动人瞬间,使每个婚礼致辞既承载家族记忆,又闪烁个性光芒。当父亲们学会用时代语言讲述永恒的爱,那些三分钟的真情流露,便成为穿越时空的情感琥珀。