春风拂过洛阳城,千层锦簇的牡丹在晨露中次第绽放。这被誉为"国色天香"的花中之王,不仅以其硕大艳丽的花型令人倾倒,更以傲然挺立的风骨承载着中华文明的千年记忆。从唐代刘禹锡笔下"花开时节动京城"的盛况,到现代学子在作文中描绘的"花瓣叠成千层雪",牡丹始终以独特的生命姿态诠释着自然与人文的双重美学。

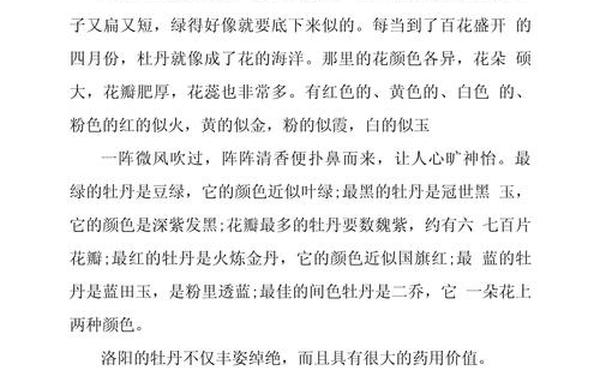

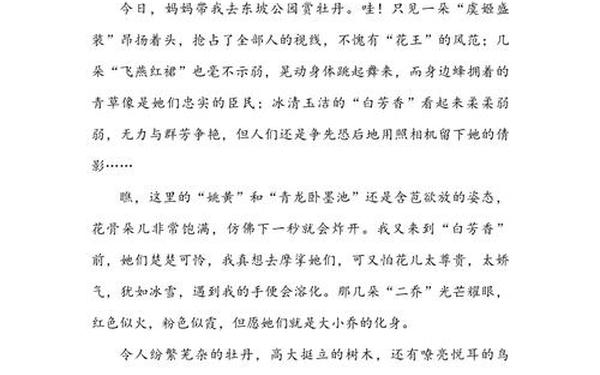

牡丹的自然之美首先体现在其色彩的丰富性上。如网页1所述,白鹤卧雪的素雅、姚黄的尊贵、烟绒紫的神秘,构成了色谱上的视觉盛宴。这些色彩在光影中呈现出微妙的层次变化——初绽的花苞如少女颊边的绯红,盛放的牡丹似贵妇锦袍上的金线刺绣。其花型更是气象万千:单瓣如蝉翼般通透,重瓣若云锦堆叠,更有台阁型牡丹如九层宝塔,将几何美学演绎到极致。

这种生命的绽放过程本身就是诗意的书写。网页38中学生的观察日记记录了牡丹从"鼓胀的花苞"到"倾其所有绽放"的完整生命历程。正如一位小作者在作文中写道:"它不开则已,一开便轰轰烈烈,仿佛要将积蓄了整个寒冬的力量全部迸发。"这种生命能量的集中释放,与樱花转瞬即逝的凄美形成鲜明对比,展现出中华文化对圆满、丰盈之美的独特追求。

二、文化符号与精神象征

牡丹超越植物学的意义,早已成为民族文化的精神图腾。网页29引用的武则天贬牡丹传说,揭示了其"不从皇命"的傲骨。这个流传千年的故事在中小学生作文中反复出现,如网页5员以牡丹自喻:"我像牡丹一样我行我素,借文化让骨头梆梆硬",将个人成长与传统文化精神巧妙联结。

在文学长廊中,牡丹承载着多重象征意义。李白的"云想衣裳花想容"赋予其盛世气象,而《牡丹亭》中"如花美眷"的意象又将其与爱情永恒相连。现代作文中,学生们更创造性地发掘出新的象征维度:有的将凋谢的牡丹比作"褪去华服仍挺拔"的君子,有的从汉牡丹"异地不活"的特性联想到文化根脉的重要性。这种代际传承的解读,使古老的文化符号持续焕发新意。

三、历史传承与现代书写

洛阳汉牡丹的传奇,为这种花卉增添了历史厚重感。据网页31记载,那株经历两千多年风霜的牡丹,不仅见证朝代更迭,更在抗战时期以"枯萎明志"展现民族气节。这种"花木有灵"的文化想象,在中小学生作文中转化为对文化自信的思考,如某篇作文写道:"陶瓷的英文是China,我要让世界通过牡丹认识真正的中国"。

当代青少年的牡丹书写呈现出多元视角。网页60展示的观察日记中,学生用"花瓣向外翻转像小酒杯"的比喻展现童真视角;而网页38的想象作文让牡丹与梅花对话,探讨"绽放时机与生命价值"的哲学命题。更有创新者将牡丹生长与航天科技结合,描写"太空牡丹"如何在失重环境下坚持盛开,隐喻传统文化与现代文明的交融。

四、美学教育与情感联结

牡丹的美学价值在教育领域得到创造性转化。网页73展示的美术课程,指导学生通过渐变色表现"灰色系绿叶衬托紫红牡丹"的国画意境。这种艺术实践不仅训练观察能力,更培养对传统美学的感知。作文教学中,教师引导学生从"描写形态"到"感悟品格",使牡丹成为情感教育的载体,如某学生由照顾盆栽牡丹领悟"耐心等待方能见证绽放"的生命哲理。

在跨学科实践中,牡丹成为连接自然的纽带。生物课上解剖牡丹结构,历史课中追溯"牡丹文化圈"的形成,语文课上创作牡丹主题诗歌——这种立体化的认知方式,使年轻一代建立起与传统文化的情感联结。正如网页5员在陶艺作品中融入牡丹纹样,传统文化正以青春化的表达方式获得新生。

从御苑珍品到作文纸笺上的墨痕,牡丹的千年绽放史恰似中华文明的微缩影像。其自然属性与文化象征的完美融合,为青少年提供了丰富的写作素材与思想空间。未来的牡丹文化研究,或可深入探讨数字时代如何创新传播方式,比如开发牡丹主题的沉浸式写作课程,利用VR技术重现"花开动京城"的盛景。当新一代用更富创造力的方式续写牡丹传奇,这朵穿越时空的东方之花,必将在世界文化的百花园中绽放永恒光彩。