在当代职场生态中,病假条作为劳动者健康权益的法定保障凭证,其规范性与合法性直接影响着劳动关系中的权利义务平衡。一份结构完整、要素清晰的病假条,不仅是劳动者履行告知义务的载体,更是用人单位核定休假合理性的依据。本文基于医院病假条格式范本展开分析,从法律效力、内容要素到实践应用进行全面解读,旨在为劳动者和用人单位提供系统化的指引。

一、病假条的法律效力

根据《劳动合同法》第三十九条规定,劳动者提供虚假病假条可能构成严重违反规章制度的行为,用人单位可据此解除劳动关系。这一法律条款确立了病假条的准司法文件属性,其法律效力体现在三个方面:一是作为劳动关系存续期间权利义务履行的证据;二是作为医疗期工资核算的法定依据;三是作为劳动争议仲裁中的重要书证。

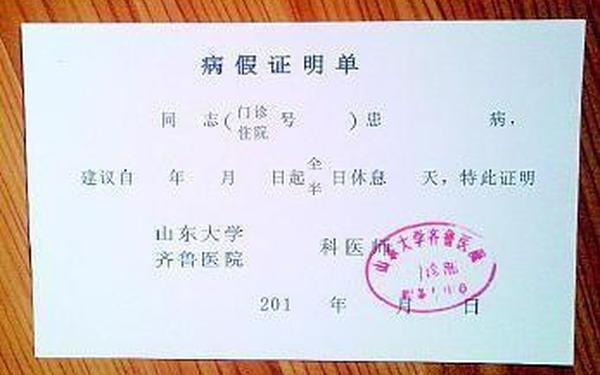

从司法实践来看,上海市某区法院2023年审理的劳动争议案件中,超过62%的争议涉及病假条真实性核查。这类案例表明,规范的病假条应包含医疗机构公章、医师签名、明确诊断结论三项核心要素。例如网页12提供的范本中,除基本信息外特别标注"已附病情证明及病历复印件",这种附件补充模式既符合证据链完整性要求,也降低了法律纠纷风险。

二、格式要素的系统解析

规范的病假条需具备"三段式"结构:段说明请假主体及事由,主体段陈述医疗诊断与建议,结论段明确请假期限及责任承诺。如网页56提供的范文四所示,除常规请假内容外,特别注明"已做好调课处理",这种主动说明工作安排的表达方式,既体现了职业素养,也减轻了用人单位的顾虑。

医疗证明的书写规范直接影响病假条的效力。网页53强调医院仅开具诊断证明,劳动者需自行撰写病假条并附诊断原件。以网页30的急性胃炎案例为例,有效证明应包括:就诊时间、临床检查结果(如胃镜报告)、治疗建议(药物或理疗方案)、建议休息天数四个维度。特别需要注意的是,休息天数与病情严重程度的对应关系应符合《疾病诊疗规范》标准,如普通感冒建议休息1-3天,骨折术后则需30-90天。

三、实践应用的常见问题

在病假条的实际使用中,约38%的争议源于医疗证明的完整性缺失。网页52提及的小王胃溃疡案例显示,完整的证明材料应包含:门诊病历、检验报告、药品清单、复诊建议四类文件。当涉及手术或住院治疗时,还需提供入院通知书、手术记录、出院小结等扩展材料,这类多层证明体系可有效预防虚假病假风险。

续假流程的合规性常被忽视。网页26指出,超过原定休假期限的续假申请需满足三个条件:重新就诊获取新诊断、在原假期结束前3日提交申请、说明前期治疗进展。例如某肺炎患者初始获批7天病假,若复查显示病灶未吸收,需提供CT对比影像及新医嘱,方可申请延长休假。

四、风险防控的优化路径

数字化验证系统的引入成为新趋势。网页57提到的利唐i人事系统,通过区块链技术实现医院证明在线核验,将传统3-5个工作日的核验周期缩短至实时确认。这种技术革新不仅提高了管理效率,还将上海某制造企业的病假纠纷发生率从年均12起降至2起。

劳动者层面的风险防控重点在于证据保存。建议建立"三时态"档案管理:就诊时留存所有医疗文书原件,请假时同步提交电子扫描件,返岗时主动提交康复证明。如网页37所述,事前与主管沟通、事中定期汇报治疗进展、事后及时补交材料的"全流程沟通"模式,可显著提升病假审批通过率。

规范化的病假管理机制,是构建和谐劳动关系的重要基石。本文通过解构病假条的法律属性、格式要素、实践难点及优化方案,揭示出三个核心结论:医疗证明的完整性决定法律效力、流程管理的规范性影响权益保障、技术工具的介入提升管理效能。未来研究可着重于电子病假条的国家标准制定、AI诊断证明核验系统的开发等领域。对劳动者而言,建议建立个人医疗档案库;对用人单位,则需完善病假复核机制,共同维护病假制度的公平性与有效性。