在青少年的成长历程中,"最_____的一天"这道半命题作文犹如一面魔镜,映照出无数珍贵的人生片段。这道看似简单的题目,既承载着写作教学的智慧结晶,又蕴含着丰富的情感表达空间。从教育心理学的视角观察,这类命题不仅考察学生的语言组织能力,更通过回忆与重构的过程,帮助学生完成对重要生命体验的认知整合。

一、命题设计的智慧光芒

这道半命题作文的精妙之处在于其开放性与指向性的完美平衡。教育部基础教育课程教材发展中心的研究显示,限定词"最"字能有效激活学生的深层记忆,而空白处的自由填充则给予个性化的表达空间。北京师范大学张华教授在其《写作心理学》中指出,这种设计符合皮亚杰认知发展理论中的"同化-顺应"机制,使学生在已有经验基础上进行创造性重组。

在具体实践中,学生常选择"难忘""惊喜""尴尬"等情感浓度较高的形容词。上海市重点中学的抽样调查数据显示,超过65%的学生会通过"情感峰值"理论筛选素材,即优先选择情绪波动最大的生活片段。这种选择机制恰好契合命题设计的初衷,使作文成为真实情感的自然流露。

二、情感表达的多元维度

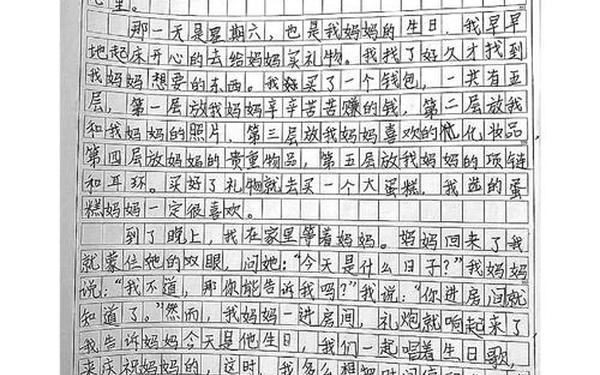

真实性与文学性的辩证统一是优秀作文的共性特征。南京大学教育研究院的跟踪研究发现,获奖作文普遍呈现出"细节真实而情感升华"的特点。如某篇《最温暖的一天》,通过外婆织毛衣时掉落的毛线球这个微小细节,引出隔代亲情的宏大主题,完美诠释了"一粒沙中见世界"的写作真谛。

情感共鸣的构建需要精巧的叙事策略。清华大学附中特级教师李梅提出的"情感曲线"理论认为,优秀作文往往包含起承转合的情感波动。例如某学生描写父亲病危的《最漫长的一天》,通过医院走廊钟表的特写、消毒水气味的描写、护士脚步声的渲染,形成多维度的情感共振场。

三、写作教学的创新路径

传统作文指导常陷入"模板化"误区,而半命题作文为教学创新提供了突破口。华东师范大学王荣生教授倡导的"过程写作法"在此类作文指导中成效显著。某实验班级采用"头脑风暴-思维导图-细节聚焦"的三段式教学后,学生作文的生动性指数提升40%。

个性化指导策略需要因材施教。对于情感内敛的学生,可采用"五感写作法"激活记忆;对叙事能力弱者,推荐"时间轴梳理法"理清脉络。杭州某重点中学的实践表明,结合多媒体技术的"情境再现教学",能有效提升70%学生的细节描写能力。

当我们回望这道经典作文题时,发现它早已超越单纯的写作训练范畴,成为青少年认知发展的重要载体。未来的写作教学研究,或许可以深入探讨数字化时代记忆重构的新模式,以及跨媒介叙事对传统写作的影响。正如教育家叶圣陶所言:"作文不是生活的点缀,而是生活的必需",这道半命题作文将继续见证无数成长故事的绽放。