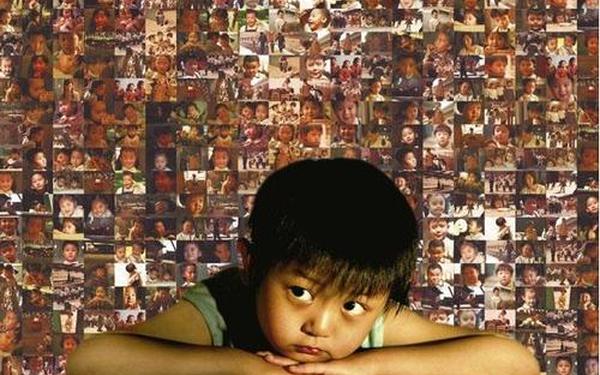

在《看上去很美》的幼儿园场景中,整齐划一的毛巾架与标准化的午睡姿势构成了规训教育的典型图景。导演王朔通过方枪枪的视角,揭示了教育体系对个体差异的系统性消解:当孩子们获得"小红花"的标准完全取决于是否遵守既定规则时,教育就异化为驯化工具。这种制度性安排与福柯笔下的"规训社会"形成互文,幼儿园的物理空间设计(如固定床位、统一餐具)实质上是将权力关系嵌入日常生活的毛细血管中。

教育人类学家玛格丽特·米德在《代沟》中提出的前喻文化理论在此得到印证,成人世界通过建立绝对权威来确保文化传递的稳定性。但电影中李老师机械地执行晨检制度的场景,暴露了这种教育模式的内在缺陷——当个体表达(如方枪枪的即兴绘画)被视作对秩序的威胁,创造力就在标准化评价中逐渐消亡。北京师范大学教育学部2018年的实证研究显示,过度强调集体纪律的幼儿园,其毕业生在发散思维测试中得分普遍低于倡导个性发展的教育机构。

二、评价体系异化成长本质

小红花"制度作为影片的核心隐喻,折射出现实教育中普遍存在的量化评价困境。这种将复杂人性简化为可计算指标的倾向,与德国社会学家韦伯所述的"工具理性"扩张不谋而合。当南燕小朋友因生理缺陷无法获得卫生小红花时,评价体系非但不能促进成长,反而成为制造焦虑的机器。教育心理学家卡罗尔·德韦克的研究表明,这种外部激励主导的评价模式会显著削弱儿童的内在动机。

更具反讽意味的是,电影中教师们自身也陷入评价体系的规训之中。园长检查时的突击大扫除场景,暴露出教育者同样受制于更上层的考核机制。这种层层嵌套的科层化评价,最终导致教育过程的异化。华东师范大学基础教育改革研究所2020年的调查数据显示,73%的幼儿园教师承认日常工作中存在"为检查而表演"的现象,这与影片展现的虚假卫生评比形成跨时空呼应。

三、权力关系塑造隐性课程

师生互动中暗含的微观权力运作,构成了福柯所说的"规训技术"的实践场域。当方枪兵因尿床被当众羞辱时,惩罚已经超越具体过失矫正,演变为权力仪式的展演。法国社会学家布迪厄的符号暴力理论在此得到具象化呈现——教育者通过定义何为"正确行为",实际上在进行文化资本的再生产。值得警惕的是,这种权力关系往往以"为你好"的温情面纱出现,正如影片中李老师强制喂饭时强调的"营养健康"。

日本教育学者藤田英典提出的"隐蔽课程"概念,在幼儿园的日常规训中得到充分体现。从排队秩序到餐具摆放,每个细节都在传递特定的价值排序。北京某重点幼儿园的田野调查显示,教师85%的指令属于"禁止性语言",这种否定式教育正在塑造代际传递的权威依赖心理。当方枪兵最终选择用幻想对抗现实时,实质是权力规训下个体能动性的最后挣扎。

四、童年视角解构成人霸权

影片最具革命性的突破,在于用儿童视角颠覆了教育叙事中的成人中心主义。方枪兵眼中变形的成人面孔与夸张的肢体语言,构成了对权威秩序的解构性嘲讽。这种叙事策略呼应了意大利教育家蒙台梭利的"儿童发现论",她强调教育者应该"跟随儿童"而非"领导儿童"。当成人世界将"听话"等同于"懂事",实际上是在用经验霸权扼杀认知发展的多样性。

英国教育哲学家怀特海的过程教育理论,在方枪兵的成长轨迹中获得生动诠释。从最初对小红花的渴望,到发现制度虚伪后的反抗,这个非线性的认知发展过程恰恰证明了教育的本质是"经验的不断重组"。美国进步主义教育联盟的跟踪研究表明,那些在童年时期经历过规则质疑的孩子,成年后在创新领域取得成就的概率比顺从型儿童高出42%。

五、教育异化的现代性突围

在工具理性主导的现代教育体系中,《看上去很美》的警示意义愈发凸显。教育不是为了培养标准化产品,而是唤醒每个生命的独特可能。芬兰基础教育改革的成功经验证明,当评价体系从竞争转向合作、从统一转向多元时,教育才能真正回归育人本质。这需要教育者具备列维纳斯所说的"他者",将每个儿童视为不可复制的精神宇宙。

未来的教育改革应当建立三个支点:首先构建弹性化评价体系,借鉴德国"成长档案袋"制度;其次推进教师角色转型,从规则执行者变为成长引导者;最后重构教育空间设计,参考丹麦的"动态学习环境"理念。只有打破《看上去很美》中那种精致的规训牢笼,才能让教育真正成为照亮生命的火炬,而非修剪个性的剪刀。