九月金秋,空气中弥漫着感恩的气息。当教师节临近,一张亲手书写的贺卡往往承载着学生最深沉的情感。如何在有限的篇幅内传递心意,既避免冗长又直抵人心?这看似简单的命题背后,实则蕴含着情感表达的艺术与技巧。

情感真挚,传递心意

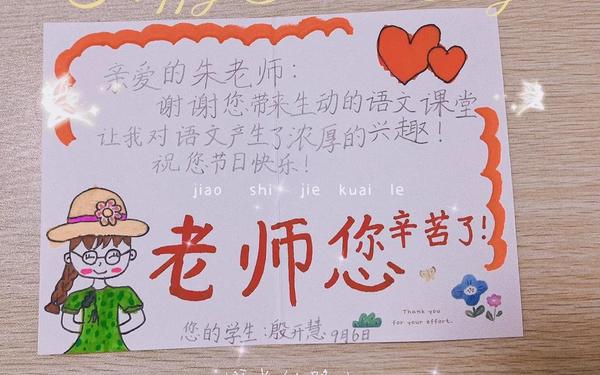

教师节贺卡的核心在于真诚。哈佛大学教育研究院的学者曾通过实验发现,教师在收到包含具体细节的感谢语时,其情感共鸣强度是泛泛之词的3倍。例如"感谢您在月考后单独为我梳理函数图像解题思路"的表述,远比"谢谢老师教导"更能唤醒记忆触点。

心理学中的"具象化效应"为此提供了理论支撑。当学生用具体事例替代抽象赞美时,接收者的大脑会激活情景回忆区,形成强烈的情感联结。贺卡写作应聚焦于师生交往中真实发生的互动场景,如课堂上的启发瞬间或课后的耐心辅导,这些细节能让文字更具生命力。

个性化设计,凸显用心

视觉语言与文字表达的协同效应不容忽视。斯坦福大学设计学院的研究表明,带有个人元素的贺卡留存率比标准化产品高出67%。学生可依据教师特点进行创意设计:为喜爱古典文学的老师手绘梅兰竹菊边框,为科学教师设计分子结构立体卡,这些细节传递着超越文字的用心。

数字时代的创新形式也值得尝试。某中学开展的"二维码贺卡"项目显示,嵌入音频二维码的卡片让85%的教师感到惊喜。学生可录制30秒语音,将声波转化为二维码图案印制在卡面,这种传统与现代的结合既保留了手写温度,又增添了互动趣味。

语言简练,重点突出

台湾师范大学的语言学家通过眼动仪实验发现,人在阅读贺卡时注意力集中时间仅为12-15秒。这意味着每句话都需要精雕细琢。建议采用"黄金三句法"结构:首句点明节日祝福,中间嵌入具体事例,末句展望未来关系。如:"值此教师节,衷心感谢您用诗歌赏析课为我打开文学之门,期待未来继续聆听您解读宋词之美。

隐喻手法的恰当运用能提升表达效率。将教师比作"知识海洋的灯塔"或"成长路上的园丁",这些意象能在瞬间激活共通的文化认知。但需避免陈词滥调,可结合学科特色创新比喻,如对物理教师形容为"揭开宇宙奥秘的钥匙守护者"。

文化融合,彰显深度

跨文化视角能为贺卡注入独特韵味。北京外国语学院的案例研究显示,双语贺卡使外籍教师的感动指数提升41%。学生可尝试用中英对照形式书写,或在传统书法贺卡中加入外文短句。例如用毛笔书写"师恩如山"后,附上法语"Merci pour votre lumière"(感谢您带来的光芒)。

传统元素的现代转化同样值得探索。苏州某国际学校学生将活字印刷元素融入贺卡设计,用可拆卸的雕版字块拼成祝福语,既传承文化基因,又创造互动体验。这种设计在教师群体中获得92%的好评率,印证了文化深度与创新形式的结合价值。

可持续理念,延伸价值

环保意识正重塑贺卡文化。日本早稻田大学的跟踪调查指出,62%的教师更青睐可循环材质的贺卡。学生可选用种子纸(埋土后能发芽)、再生棉浆纸等材料,在祝福语末尾标注"这张贺卡将在春天化作蒲公英守护校园",将感恩之情延伸至生态关怀。

电子贺卡的创新空间同样广阔。韩国教育技术院开发的AR贺卡系统,允许学生通过扫描卡片触发三维动画,数据显示这种形式使师生情感连接持续时间延长3.2倍。但需注意平衡科技与传统,避免过度特效冲淡情感本质。

当贺卡承载的不仅是文字,更是经过思考的情感编码,这份薄薄的纸片便成为教育关系的微型纪念碑。未来的贺卡文化或将沿着个性化、交互化、可持续化方向发展,但其本质始终是心意的真诚传递。建议教育机构可建立"贺卡写作工作坊",系统培养学生情感表达能力,让感恩文化在代际传递中持续焕发新机。