中国始终将党员发展工作视为党的建设基础性工程,而入党积极分子的确定与培养考察则是确保党员队伍先进性的重要环节。2025年3月,兰州博文科技学院委员会发布的《关于确定2025年上半年入党积极分子的通知》中明确提出,要通过资格审查、集中培训、动态考察等程序,构建从“思想认同”到“行动自觉”的全链条培养体系。这一工作要求不仅体现了党内法规的严谨性,更反映出党组织对青年人才政治引领的深层次考量。本文将从流程规范、教育路径、考察实效三个维度,系统解析入党积极分子确定与半年考察的核心要义。

一、确定流程:规范化与标准化并行

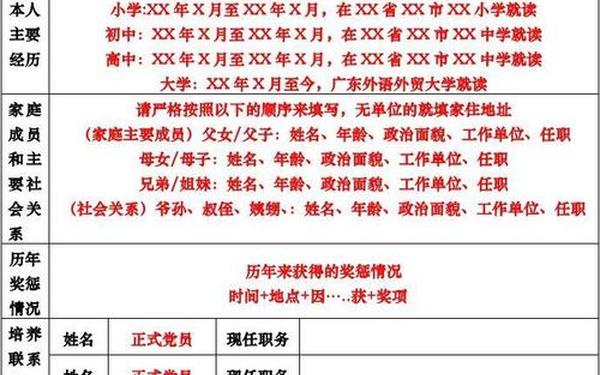

入党积极分子的确定是党组织政治把关的首要环节。根据《中国发展党员工作细则》,确定程序需经历“资格审查—民主推荐—支部决议—党委备案”四步机制。在资格审查阶段,基层党组织需核查申请人是否满足“递交申请书满6个月”“年满18周岁”“完成组织谈话”等硬性指标,如华南农业大学发展党员工作中特别强调对转入积极分子的档案完整性审查,要求原单位提供全过程培养材料。这种制度设计既防止突击发展,也避免遗漏优秀人才。

民主推荐环节的创新实践值得关注。网页19指出,28周岁以下青年须通过团支部民主评议推优,并提交《推荐优秀团员入党登记表》。例如湖北经济学院在操作中要求团支部推优会议出席率超过80%,且得票率不低于60%。这种“组织推荐+群众认可”的双重筛选机制,既体现党内民主,又保证人选质量。兰州博文科技学院更对青年教职工开辟“直列通道”,对符合条件者免除常规培养期,这种差异化政策体现出对高层次人才的政治吸纳智慧。

二、教育路径:理论浸润与实践淬炼交融

培养教育是塑造合格积极分子的关键阶段。《细则》明确规定需采取“听党课+实践锻炼+集中培训”三维培养模式。在理论学习方面,伊春市直机关党建提出的“五学机制”具有代表性:通过原文精学、专题讲座、情景教学、榜样带学、研讨互学,帮助积极分子系统掌握党的创新理论。如网页73所述,某积极分子在四次考察中,从“理论学习浮于表面”到“能运用唯物史观分析社会问题”,印证了持续教育的转化效能。

实践培养更注重知行合一。兰州博文科技学院要求积极分子参与“校园志愿服务不少于12小时”,并将服务时长纳入考核指标。这种制度设计使培养过程从“被动接受”转向“主动作为”。网页20中湖北经济学院的案例显示,某积极分子在担任抗疫志愿者期间,思想汇报中深刻写道:“我理解了‘人民至上’不是抽象概念,而是具体行动。”这种思想升华正是实践教育的价值所在。

三、考察实效:动态管理与精准画像结合

半年考察制度构建起成长监测网络。按照《细则》要求,党支部需每半年通过“多维测评+档案分析+个别谈话”进行综合评估。网页79提供的考察表示例显示,某单位将考察细化为政治立场、工作业绩、群众关系等12项指标,采用量化评分与定性描述结合的方式。这种精细化考核避免“千人一面”的形式主义,如某高校在考察中发现,5%的积极分子存在“重业务轻政治”倾向,随即开展专题辅导班进行纠偏。

动态调整机制保障队伍纯洁性。网页1强调“对不符合条件者及时清退”,而网页39披露的华南农大案例中,某积极分子因学业成绩未达前50%被暂停发展资格。这种“能进能出”的机制形成良性竞争氛围。值得关注的是,山东某高校开发“红云系统”,通过大数据分析积极分子思想汇报文本情感倾向,为考察提供科技支撑,这种创新手段代表着考察工作数字化转型的新方向。

通过规范化流程、系统化教育、精准化考察的有机统一,入党积极分子培养机制既为党组织输送新鲜血液,更成为青年政治社会化的重要途径。当前实践中仍存在推荐机制形式化、动态管理滞后性等问题,未来可着重从三方面优化:一是构建“线上+线下”双轨推荐平台,提高民主参与度;二是建立电子成长档案,实现培养过程全周期可追溯;三是将考察结果与干部选拔、评优评先挂钩,增强制度激励效能。唯有持续完善培养链条,方能锻造出政治过硬、本领高强的新时代党员后备军。