以下是综合2025年各地社区矫正工作计划及政策要点,结合最新动态整理的社区矫正工作计划框架及核心内容,供参考:

一、安全稳定与风险防控

1. 强化动态监管

落实手机定位、电子围栏等信息化手段,实时监控社区矫正对象活动轨迹,防止脱管漏管。重大节日及“两会”期间严格请假审批,执行“零报告”制度,确保24小时值班响应。

开展常态化隐患排查,重点排查涉婚姻家庭矛盾、经济纠纷及高风险人员,建立台账并制定针对性应急预案。

2. 分类管理与精准施策

对重点人员实行“一人一策”,由司法所、公安派出所、家属组成联合监管小组,定期走访并动态调整矫正方案。

推广“分片联合执法”机制,联合林业、公安等部门处理特定类型犯罪(如滥伐林木罪),降低再犯率。

二、教育帮扶与质量提升

1. 分类教育与心理矫治

按犯罪类型开设法治教育、心理辅导等课程,引入高校资源(如政法大学)探索“矫心正行”心理疗法,打造心理矫治品牌。

针对女性、未成年人等特殊群体,设立专项帮扶项目(如“女性惠心苑”),提供个性化辅导。

2. 技能培训与就业帮扶

联合人社部门开展职业技能培训(如电商直播、家政服务),推动“万人参训、千人持证”计划,促进社区矫正对象就业创业。

利用“中途之家”提供临时安置、困难救助,协调解决就学、就医等实际需求。

三、规范执法与队伍建设

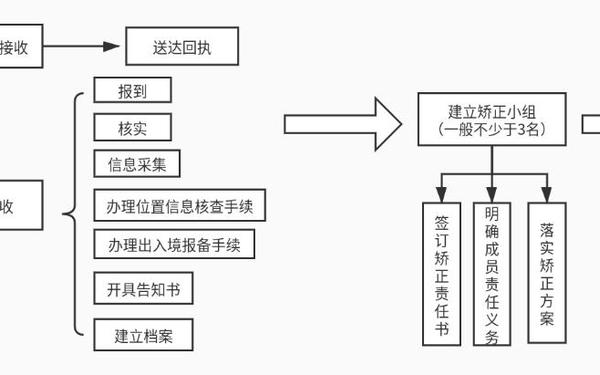

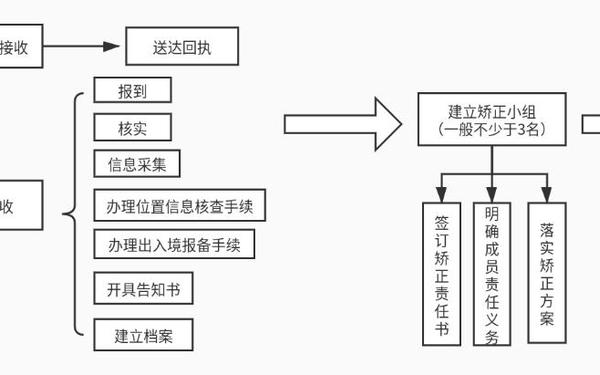

1. 标准化流程建设

完善调查评估、入矫宣告、档案管理等环节,推行执法文书标准化,建立跨部门衔接机制(如公检法司联席会议)。

开展执法规范化专项行动,实行持证上岗、亮证执法,定期组织业务培训和技能比武。

2. 专业人才保障

按15:1比例配备专职社工,提高待遇以稳定队伍,招募志愿者扩充社会力量,形成“专职+志愿”协同模式。

推进“智慧矫正中心”建设三年行动,完善基础设施及信息化平台,提升基层司法所执法效能。

四、社会协同与品牌创新

1. 社会力量参与

通过购买服务引入社会组织,开展项目化运作(如宁海县“品牌运营”项目),提供专业化评估及矫正方案设计。

鼓励企业、志愿者参与公益帮扶,组建“阳光志愿服务队”,组织社区矫正对象参与交通引导、普法宣传等公益活动。

2. 品牌化建设

推广“七彩阳光”“黄丝带”等特色品牌,结合地方实际打造教育帮扶示范点(如郑州“温暖帮教”),形成可复制经验。

五、智慧矫正与数字化转型

1. 信息化平台应用

构建省、市、县、乡四级智慧矫正系统,实现数据互通、远程点验及动态预警,提升监管效率。

推广电子档案管理,分批次完成解除矫正档案的数字化归档。

六、宣传与公众认知提升

1. 多渠道宣传推广

利用短视频、直播等新媒体普及社区矫正知识,制作案例宣传片消除公众误解。

开展社区讲座、成功案例分享会,增强居民参与感与认同感。

2. 目标与评估

力争2025年底实现公众认知度达80%、支持率超70%,招募志愿者超百人,形成稳定社会支持网络。

总结与预算保障

经费优化:多地预算虽小幅压减(如北京朝阳区项目支出减少13.64%),但通过整合资源、引入社会资本保障重点项目落地。

考核机制:将社区矫正纳入基层司法所年度考评,落实“月通报、季督查”制度,确保计划执行效果。

以上计划综合了各地2025年社区矫正工作重点,强调安全底线、精准帮扶、规范执法与社会协同,可结合本地实际调整实施细节。