教育心理学与心理学试题的编制与解析是教学评估和学术研究的重要工具,它们不仅为学习者提供了知识掌握程度的反馈,也为教育者优化教学设计提供了实证依据。近年来,随着教育心理学理论体系的完善和考试评价体系的改革,试题库的建设逐渐呈现出科学化、系统化和应用导向的特点。从皮亚杰的认知发展阶段到桑代克的学习联结理论,从元认知策略到情绪动机模型,这些试题既是对经典理论的回溯,也是对教学实践的映射,更是学科发展脉络的缩影。

一、理论框架的构建

教育心理学试题的设计往往以学科核心理论为骨架。例如,在皮亚杰的认知发展阶段理论中,试题常通过具体情境考查学生对“守恒性”“可逆性”等概念的掌握,如“儿童能理解液体体积守恒的思维阶段属于具体运算阶段”。此类题目不仅检验记忆能力,更强调对理论逻辑的理解。桑代克的效果律、斯金纳的操作性条件反射等行为主义理论,则通过案例分析题的形式呈现,要求学生辨析强化与惩罚对学习行为的影响机制。

在心理学基础试题中,弗洛伊德的人格结构理论、马斯洛的需求层次理论等经典内容占据重要地位。例如,某套试题要求学生判断“自我、本我、超我的关系”,并分析其在焦虑形成中的作用。这类题目通过多维度设问,促使学生将抽象理论与实际心理现象结合,体现了布鲁纳“结构主义教学”的理念——知识需以螺旋式上升的方式反复构建。

二、学习策略与认知发展

试题库中关于元认知策略的考查,揭示了学习过程的深层规律。例如,“计划策略”与“监控策略”的区别通过情景模拟题呈现:学生需在时间管理或错题订正的情境中选择恰当策略。这类题目呼应了维果茨基的“最近发展区”理论,强调教学应基于学生的认知潜力设计脚手架。研究显示,五年级学生在四组块记忆任务中表现最佳,这与工作记忆容量的发展规律高度吻合。

认知冲突类题目则映射了建构主义学习观。如“趋避式冲突”的选择题,要求学生分析“既想高分又不想努力”的心理矛盾,此类设计旨在训练学生运用双加工理论解决问题。加涅的信息加工模型在试题中转化为对“感觉登记—短时记忆—长时记忆”信息流路径的考查,强化了学生对认知系统动态性的理解。

三、教学实践的映射与指导

教育心理学试题与教学场景存在强关联性。例如,民主型教师行为的判定标准通过多项选择题展开,选项涵盖“鼓励学生发表意见”“重视集体作用”等关键指标,这与勒温的群体动力学研究一脉相承。情绪因素对学习的影响则通过焦虑、兴趣等维度的量化评估体现,如“课堂基本情绪因素包括好奇、兴趣、焦虑”,这为教师创设积极课堂环境提供了行为参照。

教学目标的设计原则在试题中转化为可操作的评估标准。某试题指出“教学目标应具体可测量,而非笼统规定任务”,这体现了布鲁姆目标分类学从“知识”到“评价”的层级化思想。而“先行组织者”策略的考查,则要求教师在新旧知识间建立认知桥梁,这与奥苏贝尔的同化理论形成呼应。

四、评估体系的科学化演进

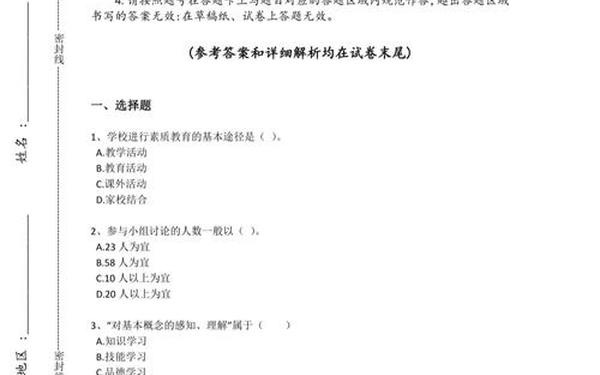

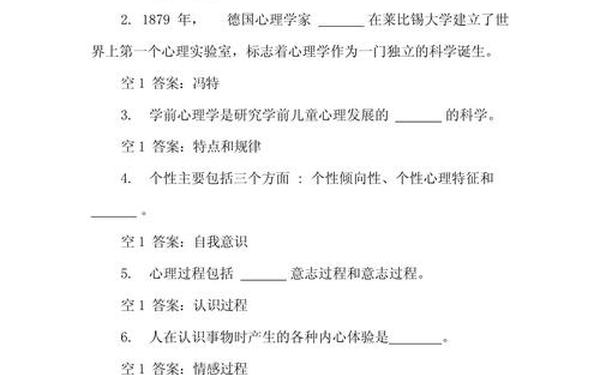

从题型结构看,现代试题库呈现出三大趋势:一是客观题与主观题的平衡,如选择题强调概念辨析(如“内源性归因包括能力与努力”),简答题侧重理论应用;二是跨学科整合,如将心理统计方法融入实验设计题;三是情境化命题,例如通过虚拟教学案例考查课堂管理策略。研究表明,采用“分散复习”与“谐音记忆法”的学生回忆成绩提升23%,这为试题中学习策略类题目的权重设置提供了实证依据。

评估反馈机制也在试题解析中得以完善。例如,某试卷通过“解题三步法”(概念理解—选项鉴别—逻辑验证)指导学生突破选择题瓶颈,这与元认知监控理论高度契合。而“双重编码理论”在图文结合类试题中的应用,则显著提升了学生的信息加工效率。

教育心理学与心理学试题体系的建设,本质上是对人类学习规律和心智发展模式的探索过程。它们既是检验学习成效的工具,也是推动理论创新的载体。未来研究可进一步关注两方面:一是基于人工智能的个性化试题推荐系统开发,通过分析学生的认知风格动态调整题目难度;二是增强试题的文化适应性,在保持理论普适性的融入本土化教育情境。正如维果茨基所言,“教学应走在发展前面”,科学化的试题体系将持续为教育实践提供导航坐标。