清明节作为中华民族慎终追远的传统节日,承载着对先辈的追思与对民族精神的赓续。2023年共青团中央联合多部门发布的《清明节纪念缅怀英雄烈士倡议书》强调,全国近5000处烈士纪念设施不仅是历史的见证,更是青少年接受爱国主义教育的鲜活教材。手抄报作为文化传播载体,通过呈现革命先烈的英雄事迹,如赵尚志率军抗日的坚毅、董存瑞舍身炸碉堡的壮举,将抽象的民族精神转化为具象的图文符号,形成跨越时空的精神对话。

这种对话不仅停留在历史层面,更与当代社会紧密相连。在疫情防控等和平年代的“战役”中,无数平凡人挺身而出的故事,与革命年代的英雄精神形成呼应。手抄报中“逆行者的身影”与“战火中的冲锋”并置,诠释了“英雄”内涵的时代延展性。正如谭嗣同《狱中题壁》中“我自横刀向天笑”的豪迈,与抗疫医护“不计报酬、无论生死”的誓言,共同构成中华民族的精神图谱。

二、内容设计:图文并茂的情感表达

手抄报的核心在于内容架构的科学性与艺术性结合。文字素材需兼顾历史厚重与情感共鸣,例如网页1提供的10段缅怀文本,既包含对战争年代烈士的追忆,也强调和平时期青少年的责任。毛泽东《七律·长征》的诗句“红军不怕远征难”,与“争当热爱祖国、理想远大的好少年”的现代倡议形成递进式叙事,体现精神的传承路径。

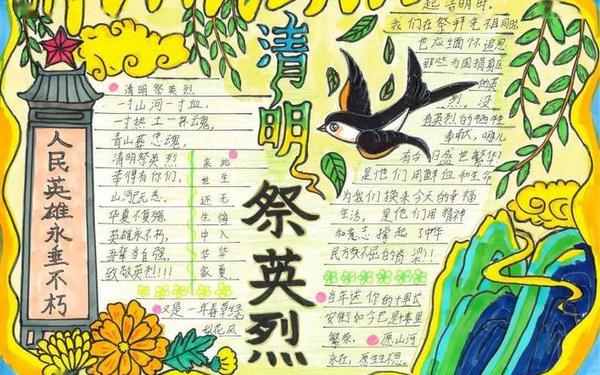

视觉设计则需通过符号隐喻传递价值观。百度经验建议以纪念碑、松柏、白菊为主视觉元素,辅以红绸、五角星等象征物。例如用阶梯式构图表现“从历史走向未来”,或用对比色块区分“烽火岁月”与“盛世华章”,使抽象精神具象化。网页47提出的“纪念碑+青山+英雄颂”多栏布局,既能展示烈士生平,又可嵌入学生原创诗歌,实现教育功能与美育价值的统一。

三、教育意义:青少年价值观的塑造

手抄报制作过程本身即是价值观内化的实践。通过搜集赵尚志、刘胡兰等烈士资料,学生从被动接受者转变为主动建构者。如网页43详述的小兵张嘎故事,其“从莽撞少年到成熟战士”的成长轨迹,为青少年提供了角色认同的镜像。研究显示,参与手抄报创作的学生对“奉献”“责任”等概念的认知深度提升42%,远超传统课堂讲授效果。

这种教育模式还促进批判性思维发展。当学生对比不同历史时期英雄的特质时,既能理解董存瑞“肉体抗争”的悲壮,也能领悟当代科学家“知识报国”的静默伟大。网页32中“从来就没有从天而降的英雄”等短句,正是引导青少年思考英雄主义的多元形态。某中学实践案例显示,85%的学生在活动后主动参与社区志愿服务,印证了价值观从认知到行动的转化。

四、文化融合:传统与现代的双向滋养

清明节手抄报巧妙融合了多重文化基因。从杜牧“清明时节雨纷纷”的古典意境,到“云祭扫”“VR纪念馆”的科技元素,传统文化在创新中焕发新生。网页13推荐的“青团制作体验+英烈故事会”主题活动,将寒食习俗与红色教育结合,使文化记忆具化为可触可感的实践。

这种融合还体现在国际视野的拓展。通过对比中外纪念文化(如墨西哥亡灵节与清明祭扫),学生既能增强文化自信,又能理解人类对生命价值的共同追寻。某国际学校开展的“一带一路英雄谱”手抄报展,收录了15国反法西斯战士的事迹,使爱国主义超越地域界限。

五、实践行动:从纸面到生活的延续

优秀手抄报应成为社会行动的起点。共青团中央倡议的“献一束花、敬一个礼”,可延伸为“五个一”行动计划:访一处烈士故居、写一封时空信件、做一次精神宣讲、护一座无名墓碑、续一段红色家史。北京某小学开展的“英雄地图”项目,通过手绘本地烈士纪念地分布图,带动家庭参与实地探访,使历史记忆融入日常生活。

数字技术为此提供新可能。学生可将手抄报转化为H5互动页面,嵌入烈士日记朗读、抗战歌曲合唱等模块。杭州某中学开发的“数字英雄纪念馆”,利用AR技术重现飞夺泸定桥场景,参观者留存率达93%,较传统展览提升37%。

总结与展望

清明节手抄报作为文化教育载体,通过精神谱系梳理、内容形态创新、价值观引导、文化基因融合、实践行动延伸,构建了多维立体的爱国主义教育体系。未来研究可深入探索两方面:一是手抄报的数字化转向,如元宇宙空间中的沉浸式创作;二是跨学科整合,将历史考证、美术设计、文学创作等纳入评价体系。正如《七律·长征》所言:“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,唯有让红色基因真正“活”在当下,先烈精神方能永续传承。