在劳动关系解除过程中,一份严谨的离职协议既是劳动者权益的保障凭证,也是用人单位规避法律风险的关键工具。据统计,2023年全国劳动争议案件中,因离职协议条款不完善引发的纠纷占比达32%,凸显了协议文本规范性的重要意义。本文结合司法实践与专业研究,系统解析离职协议的核心要素及法律效力实现路径,为劳动关系终结提供合规指引。

一、离职协议的法律效力要件

离职协议的法律效力建立于《民法典》与《劳动合同法》双重框架之下。根据最高人民法院劳动争议司法解释,协议有效性需满足三项要件:双方意思表示真实、内容不违反法律强制性规定、不存在欺诈胁迫情形。实务中常见问题包括劳动者在重大误解下签署显失公平条款,如某企业以"主动辞职"替代"协商解除",导致劳动者丧失经济补偿金请求权,此类条款可能被法院判定无效。

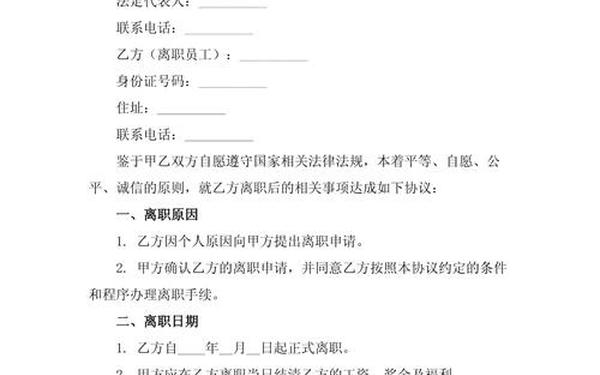

形式要件方面,协议必须采用书面形式,并载明解除劳动合同的具体时间节点。如某制造企业协议约定"即日解除",但未明确截止时点,后续产生工资计算争议。建议采用"自双方签字之日起,劳动关系于X年X月X日24时终止"的精准表述,参照《关于实行劳动合同制度若干问题的通知》第五条规定。

二、条款设计的核心要素解析

经济补偿条款需区分法定标准与协商标准。某互联网公司协议中将未休年假折算、项目奖金等纳入补偿总额,但未单独列项,导致劳动者事后主张额外权益。专业建议采用"总包金额+分项说明"模式,如"本协议补偿金额含经济补偿金XX元、未结算工资XX元、未休年假补偿XX元"。

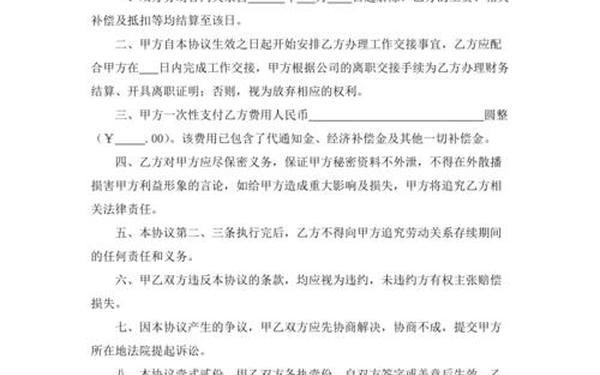

权利义务终止条款应涵盖工作交接、社保转移等细节。某生物科技企业因未约定实验数据交接时限,导致核心研发资料流失。规范文本应明确"乙方须在X个工作日内完成实验台账、等17项交接内容,逾期视为放弃未结工资请求权"。保密义务条款需具体化保密范围,如某制药企业将"包括但不限于化合物分子式、临床试验数据"等写入协议,获得法院侵权诉讼支持。

三、风险防范的关键控制点

补偿标准陷阱是常见争议焦点。某地产集团协议约定"补偿金额包含所有法定权益",但实际数额低于N+1标准,劳动者通过举证协商过程录音获得差额补偿。建议附加条款:"双方确认补偿金额不低于/高于《劳动合同法》第四十七条规定标准"。

格式条款效力问题需特别注意。某物流公司协议中"自愿放弃所有追索权"的概括性条款,因排除劳动者主要权利被判定无效。有效表述应为:"双方确认不存在未结工资、加班费、社保补缴等争议,乙方不再就劳动关系存续期间事项主张权利"。竞业限制条款应明确补偿金支付方式,如某科技企业约定"每月支付税前工资30%作为竞业补偿,逾期超30日协议自动终止",既保障企业利益又避免无限期约束。

四、协议范本的模块化构建

基础模块需包含七大要素:当事人信息、劳动关系存续期间、解除原因、补偿明细、交接条款、保密义务、争议解决。某上市公司范本采用表格化设计,将12个月平均工资、社保缴纳截止月份等数据单独成表,提升条款清晰度。特殊情形模块应预设医疗期、工伤等处理方案,如某建筑集团协议注明"乙方确认工伤医疗期已终结,后续产生的医疗费用与甲方无关",配合劳动能力鉴定书使用。

电子协议签署需符合《电子签名法》要求。某电商平台采用"实名认证+活体检测+时间戳"三重验证,协议存档时同步保存协商过程邮件记录,形成完整证据链。跨境劳动关系协议应约定准据法,如某外企约定"本协议适用中国法律,争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会"。

五、争议解决的证据留存策略

协商过程证据固定至关重要。某劳动争议案例中,企业保存的协商过程视频录像成为驳回劳动者"被迫离职"主张的关键证据。建议采用"会议纪要+参会人签字"方式记录协商要点。协议履行证据包括银行转账凭证、交接签收单等,某制造企业建立电子档案系统,将离职材料保存期延长至劳动关系终止后5年。

司法审查标准呈现严格化趋势。2024年某高院判决指出,协议是否存在显失公平应结合签订时点、劳动者认知水平综合判断。专业人士建议在协议首部增设"特别提示"条款,列明重要权利义务。未来研究方向可聚焦人工智能审查系统开发,通过自然语言处理技术自动检测协议条款合规性。

规范的离职协议既是劳动关系的终止符,更是社会诚信的度量衡。建议用人单位参照《协商一致解除劳动合同协议书(2024示范文本)》,劳动者签署前咨询专业法律意见。随着灵活用工形态发展,协议文本需持续迭代,在权益保障与用工自主间寻求动态平衡。只有将法律理性注入文本细节,才能实现"好聚好散"的职场构建。