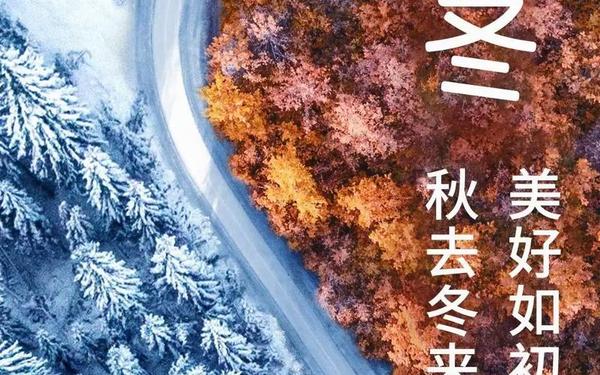

最后一枚银杏叶在枝头摇摇欲坠时,风里已裹着细碎的冰晶。寒蝉的残鸣被北风揉碎成零星的音节,白霜在黎明时分爬上窗棂,用银丝勾勒出季节更迭的轮廓。这样的时刻,天地仿佛悬停在时光的临界点,既非深秋的绚烂,亦非严冬的肃杀,而是万物在冷暖交织中完成着最诗意的蜕变。这种转瞬即逝的过渡之美,恰似水墨在宣纸上的晕染,既需要文人墨客的敏锐捕捉,也值得现代科学的细致解读。

一、自然之色的蜕变

当枫红褪去炽烈的外衣,山野开始显露骨骼的肌理。槭树枝头残留的绛紫色像未干的水彩,与青灰色枝干构成莫奈笔下的印象派画作。科学家通过光谱分析发现,这个时节的植物色素变化呈现独特的"双峰曲线":叶绿素加速分解的花青素与类胡萝卜素在特定温度下发生二次合成,造就了琥珀色、赭石色与黛青色交织的"中间色谱"。

候鸟的迁徙轨迹在此时划出优美的抛物线,加拿大雁群以V字队形掠过褪色的芦苇荡,翅膀搅动起细雪般的芦花。生态学家指出,这种跨越季节的飞行不仅是生存本能,更构成自然界的动态美学。迁徙途中的每个停驻点,都成为秋与冬的时空驿站,候鸟振翅的瞬间,往往凝结着两个季节的光影。

二、人文情感的沉淀

王维在《山中与裴秀才迪书》中写道:"当待春中,草木蔓发,春山可望",却在秋末冬初的终南山里寻得"空翠湿人衣"的禅意。这种季节过渡期的特殊心境,在现代心理学中得到印证:瑞士洛桑大学的研究显示,人们在气温5-10℃的过渡期,情感敏感度提升27%,更容易产生诗意联想与哲学思考。

江南水乡的乌篷船收起夏日的竹篷,船娘将蓝印花布换成夹棉的藏青袄子。这种生活场景的渐变,在民俗学家眼中构成"季节记忆的活态博物馆"。京都的衹园祭鼓乐渐息时,长野的信浓川畔已飘起初雪,不同地域的季节叙事在此刻产生微妙共鸣,编织出人类共通的情感经纬。

三、文学意象的嬗变

济慈在《秋颂》里描绘的"缀满茅屋檐下的红苹果",终究要迎来艾略特笔下"四月最残忍"的冬季前奏。这种意象的承续与断裂,折射出季节过渡在文学中的双重性。杜甫《登高》中"无边落木萧萧下"的苍凉,实则是为"窗含西岭千秋雪"的冬景铺设的情感伏笔。

现代作家迟子建在《额尔古纳河右岸》中,用"驯鹿角的冰凌像悬挂的月亮"这样的意象,将寒温带森林的季候转换升华为神话叙事。诺贝尔文学奖得主露易丝·格丽克则在其诗集《野鸢尾》中,将秋冬交替比作"神祇更换袍服时的短暂裸露",赋予自然现象以神性维度。

四、时空哲学的思辨

《淮南子》云:"阴阳相接,乃能成和",这种古老智慧在量子物理领域得到奇妙呼应。德国马克斯·普朗克研究所的时空连续性研究表明,地球公转轨道上的临界点并非数学意义的瞬间,而是持续15-20天的"模糊带",这为季节过渡的哲学认知提供了科学注脚。

海德格尔所谓"向死而生"的存在主义命题,在季节轮回中具象为银杏树的生存智慧:当金叶落尽,枝桠间萌发的冬芽已裹着蜡质鳞片。这种"向寒而孕"的生命策略,启发着生态建筑师设计出可随季节变换通透性的智能建材,将自然智慧转化为人类文明的新可能。

站在气象学定义的"气候秋季"与"气候冬季"的交界线上回望,那些被定义为过渡的时光,实则是自然与人文共同谱写的复调乐章。从银杏叶脉中凝结的霜花,到迁徙候鸟羽翼承载的月光,每个细微变化都在重构着我们对时空的认知。当未来气候变迁重塑季节的轮廓,这些记录着过渡之美的文字,或许会成为人类重新理解自然节律的精神路标。