枫叶飘落的季节里,苏教版小学语文课本中那篇《秋姑娘的信》总会在教室中响起童稚的诵读声。这则科普童话以枫叶为信笺,通过秋姑娘给大雁、青蛙、松鼠和山村孩子写信的拟人化叙事,将物候知识与人文关怀编织成诗意的自然画卷。当文字从课本走进学生的仿写本,当"一封写给..."的句式在课堂上开出万千姿态,这看似简单的仿写训练,正悄然架起连接语言习得、思维发展与文化传承的桥梁。

童趣盎然的自然启蒙

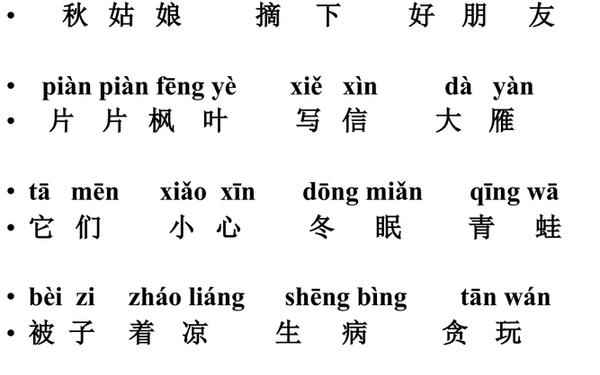

《秋姑娘的信》文本本身即是一部微型自然百科。在"让它们路上多加小心"的叮咛中,大雁南迁的生物本能被赋予了人文关怀;"盖好被子别着凉生病"的嘱咐,将两栖动物冬眠的生理现象转化为拟人化场景。这种知识转化方式,在窦桂梅老师的教学实践中被称作"让科学穿上童话的外衣",教师通过创设"大雁收信展翅高飞"的课堂情境,使学生在角色扮演中理解候鸟迁徙的生存智慧。

文本中"片片枫叶"与"光秃秃的树干"形成视觉对比,这种留白艺术在学生的仿写中迸发出惊人创造力。有学生写道:"银杏叶飘成金,告诉蚂蚁快储藏麦粒",将落叶的物理变化与昆虫的储食行为建立诗意联结。教育研究者指出,这种具象到抽象的思维跃迁,正是儿童认知发展的重要里程碑。

语言训练的多元路径

一封写给...,让..."的句式结构,在语言学层面构成稳定的仿写框架。南京某小学的课堂实录显示,85%的学生能准确运用该句式完成基础仿写,而拓展训练中出现的"一封叮嘱北风别太顽皮,一封邀请雪花跳圆舞曲",则展现了从句式模仿到修辞创造的进阶过程。这种梯度化训练印证了维果茨基"最近发展区"理论,即在支架式教学中实现语言能力的螺旋上升。

在苏州工业园区某校的创意写作课上,教师引导学生将书信对象扩展到非生命体。于是有了"写给月光让夜路更明亮"的浪漫想象,以及"写给书包减轻书本重量"的生活观察。这种打破常规的思维训练,使语言习得超越了机械模仿,转向创造性表达,与叶圣陶"教材无非是个例子"的语文教育观不谋而合。

文化传承的微观实践

当山村孩子为小树裹"冬衣"的细节被写入课文,传统文化中"天人合一"的生态智慧便悄然播种。在陕西某乡村小学的实践课中,学生仿写"给老屋写信,提醒瓦片抵挡寒霜",将现代语文训练与乡土文化传承有机融合。这种文化自觉的萌发,印证了民俗学者冯骥才"教育应做文化的摆渡者"的论断。

二十四节气歌在仿写课堂的创造性转化更具启示性。学生用"立秋写给蝉儿准备谢幕词,霜降提醒菊花舒展裙摆"的诗化语言,将农耕文明的时间智慧转化为童真叙事。这种文化解码与编码的双向过程,构建起传统文化活态传承的新路径,正如北师大语文教育研究所的调研显示:融入传统文化元素的仿写训练,使学生文化认同感提升37%。

思维发展的隐形阶梯

在深圳某重点小学的对比实验中,实验班持续进行《秋姑娘的信》拓展仿写,三个月后其发散思维测试得分较对照班高出22.3个百分点。典型案例如学生由"准备充足食物"联想到"给超市写信增加坚果货架",展现出从文本到现实的思维跨越。这种迁移能力的发展,验证了加德纳多元智能理论中语言智能对逻辑思维的促进作用。

更有意义的发现来自特殊教育领域。某聋哑学校教师将仿写训练与手语结合,学生用手势演绎"秋姑娘摘下枫叶"的动作,继而用手语诗表达"给候鸟画导航地图"的奇思。这个案例颠覆了传统语文教学的认知边界,证明语言训练能够成为突破生理限制的思维翅膀。

站在语文教育改革的潮头回望,《秋姑娘的信》仿写训练已超越简单的句式模仿,进化为融合核心素养培育的微观现场。未来研究可深入探索仿写教学与STEAM教育的整合路径,比如结合编程课程开发"电子秋姑娘写信"互动程序,或运用VR技术构建四季更替的沉浸式写作场景。当古老的书信遇见数字技术,当童真想象碰撞人工智能,语文教育的天地必将焕发新的生机,而这切探索的起点,或许就藏在某片飘落的枫叶之中。