随着乡村振兴战略的推进和城乡人口流动的加速,农村房屋租赁市场逐渐成为激活乡村资源的重要途径。一份合法、规范的农村房屋租赁合同,不仅是保障出租方与承租方权益的法律凭证,更是规范租赁行为、减少纠纷的基础性文件。本文将从合同结构、核心条款及法律效力等维度,结合实务案例与法律规范,系统解析农村房屋租赁合同的关键要素。

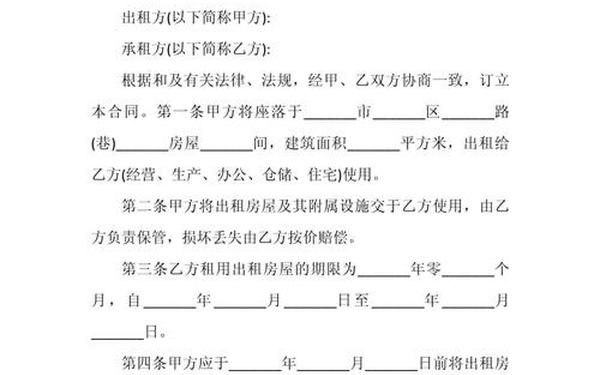

一、合同主体的明确性

农村房屋租赁合同需完整记载双方身份信息,包括出租方(甲方)与承租方(乙方)的姓名、身份证号、联系方式及地址。这种明确性具有双重意义:其一,便于履行过程中权利义务的追溯,例如网页1范本中要求双方签署身份证号码,确保主体真实;其二,避免因身份模糊导致的转租纠纷,如网页44强调若承租方擅自转租,出租方有权终止合同。

在实务操作中,建议通过“身份证件核验+现场签约”双轨制确认身份。例如网页75中提及的“房东失联”问题,正是因缺乏身份核验流程导致。合同应附有双方身份证复印件,并约定“变更联系方式需书面通知”条款,强化履约保障。

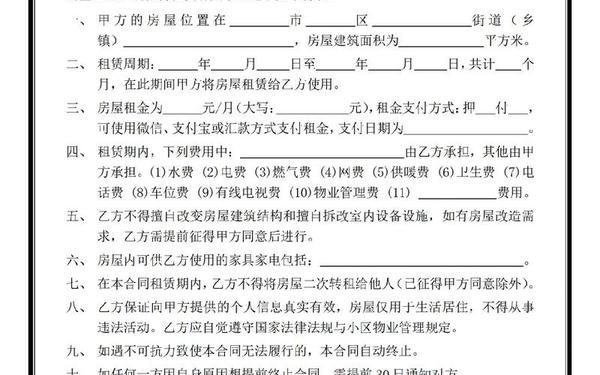

二、租赁物的详述标准

合同需对租赁房屋进行三维描述:物理属性、权属状态及附属设施。物理属性包括具体地址(精确至门牌号)、建筑面积、房间布局等,如网页20要求列明“房屋地址及使用面积”。权属状态则涉及产权证明的提供,网页61特别约定“甲方需提交房产证复印件,否则合同自动解除”,这一条款可防范无证房屋的法律风险。

附属设施的清点需采用“清单+现场确认”模式。网页65在合同中嵌入“房内已有设施清单”,并要求双方签字确认。对于农村常见的院落、农田等附属物,可参考网页62的补充条款,明确“鱼塘、林地等不得单独出租”,避免权属争议。

三、租金支付与押金机制

租金条款需包含金额、周期、支付方式及调整机制。网页1采用“月付制”,要求乙方于每月5日前支付,而网页20则采用“年付+一次性支付”模式。农村租赁中建议选择“银行转账+收据”双轨制,网页26提及“押金需通过指定账户支付”,既便于资金监管,又留存交易凭证。

押金制度的设计需平衡双方权益。网页61约定押金为1个月租金,并规定“违约方没收押金”,而网页44建议押金不超过3个月租金。值得注意的是,农村租赁中常出现“自然损坏”争议,网页20明确“人为损坏需照价赔偿”,押金条款应与此类维修责任挂钩。

四、权利义务的平衡性

出租方的核心义务在于保障房屋适租性。网页33指出“甲方需确保房屋符合安全标准”,具体包括结构安全、消防设施等。承租方的使用权则受限于约定用途,如网页54禁止“擅自改为经营性用房”。特殊场景下,网页61允许“经甲方同意的装修”,但需保留原始结构。

维修责任的划分需考虑农村房屋特性。网页1规定“主体结构维修由甲方承担,设备损坏由乙方负责”,而网页20将“取暖设备检修”纳入乙方义务。对于自然灾害导致的损毁,网页62引入“不可抗力条款”,允许延期履行,体现风险共担原则。

五、违约责任与争议解决

违约情形需具体化、阶梯化。网页44将违约分为“轻微违约”(如迟付租金)与“根本违约”(如非法使用),对应不同处理方式。赔偿标准方面,网页61采用“实际损失+30%违约金”的双轨制,既具惩戒性又避免过高罚则。

争议解决路径应兼顾效率与公正。网页26建议“先协商后诉讼”,而网页33提及“租赁备案”可作为证据保全手段。对于农村特有的宗族调解机制,可在合同中补充“村委会调解”前置程序,如网页75案例中因缺乏调解渠道导致的僵局。

六、法律效力的强化路径

合同生效需满足形式要件与实质要件。形式要件包括双方签字、日期标注等,网页65要求“合同一式两份,各执一份”;实质要件则涉及标的合法性,如网页43强调“违章建筑租赁无效”。特殊情况下,网页61的“改扩建条款”需取得规划许可,否则可能导致合同部分无效。

备案登记成为效力强化新趋势。《民法典》第705条要求6个月以上租约采用书面形式,而网页33提及的“30日内备案”,虽非效力性强制规定,却可提升合同对抗第三人的效力。未来可探索区块链存证等技术,解决网页75中“产权证明缺失”的难题。

总结与建议

规范的农村房屋租赁合同需实现“主体清晰、标的明确、权责对等、救济可行”四大目标。建议在实务中采取以下措施:一是签订前核查房屋产权证明及规划文件,防范违法建筑风险;二是采用“基础条款+特别约定”模式,例如针对畜禽养殖、民宿经营等特殊用途增设补充协议;三是引入第三方见证,如村委会或乡镇司法所盖章确认。未来研究可聚焦于农村租赁合同的电子化备案系统建设,以及集体经营性建设用地入市对租赁法律关系的影响。通过制度完善与技术赋能,推动农村房屋租赁市场的规范化发展。