《窃读记》是中国台湾作家林海音创作的一篇散文,收录于其自传体小说集《城南旧事》。以下从原文节选与作者信息两方面展开分析:

一、《窃读记》原文节选与核心内容

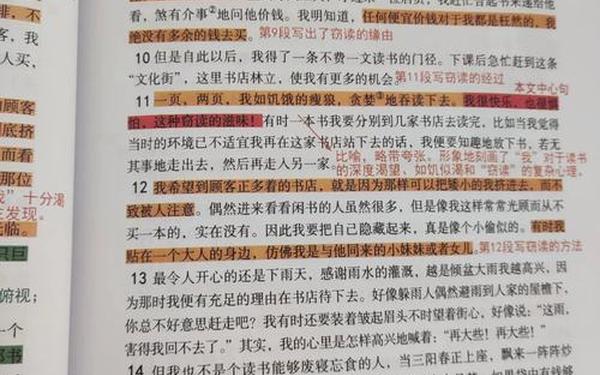

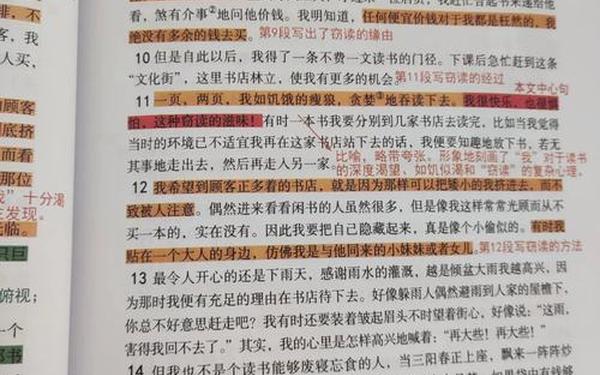

原文通过第一人称视角,细腻描写了作者童年时因家境贫困,不得不通过“窃读”方式满足求知欲的经历。以下为关键片段:

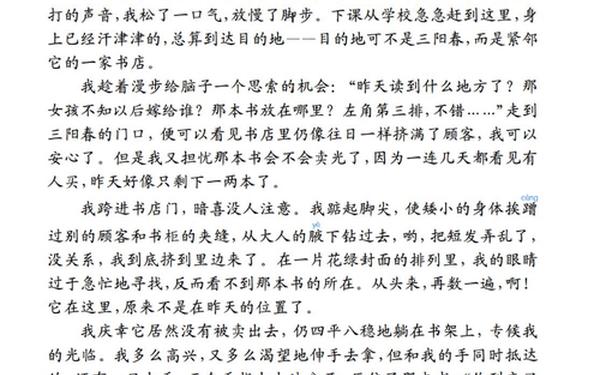

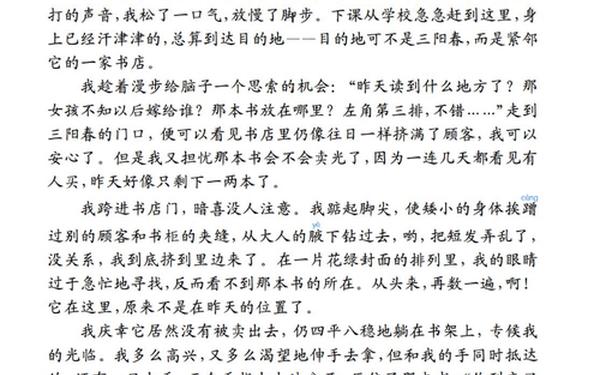

1. 窃读的紧张与渴望

文中刻画了“我”在书店中躲藏、假装阅读的场景,例如:“我踮起脚尖,从大人的腋下钻过去……在一排排花花绿绿的书里,我的眼睛急切地寻找。”

心理描写尤为生动:“我很快乐,也很惧怕——这种窃读的滋味!”

2. 书店老板与店员的对比

书店老板的冷漠:“你到底买不买?”伴随冷笑:“不是一回了!”

店员的善意:“请看吧,我多留了一本没有卖。”以无声的关怀化解了“我”的窘迫。

3. 主题升华

结尾点明主旨:“记住,你是吃饭长大,也是读书长大的,更是在爱里长大的!”强调精神成长与人性温暖的重要性。

原文版本差异:人教版教材版本(网页49)删减了书店老板驱赶和店员留书的细节,弱化了“窃读”的冲突性与情感张力。

二、作者林海音简介

1. 身份与生平

林海音(1918-2001),原名林含英,生于日本大阪,祖籍台湾苗栗,幼年迁居北京,25年后返回台湾。

代表作《城南旧事》以北京城南为背景,记录童年回忆,被誉为“台湾文学祖母级人物”。

2. 文学贡献

创办纯文学出版社,推动台湾文学发展,作品涵盖小说、散文、儿童文学等,风格细腻温情。

《窃读记》作为其散文代表作,被广泛选入教材,成为探讨阅读、贫困与人性善意的经典文本。

三、作品背景与意义

创作背景:写于1952年,回忆作者在北京的童年生活,反映旧社会底层学子求学的艰难。

社会价值:通过个人经历揭示知识获取的不平等,同时以“爱”的救赎主题传递人文关怀。

艺术特色:运用自语式独白、对比手法(如老板与店员)和伏笔(花生米细节),增强叙事感染力。

如需阅读完整原文,可参考林海音文集或《城南旧事》。