在文学长廊中,童年常被编织成流光溢彩的意象之网。高尔基笔下伏尔加河的“桔红色轮船逆流而上,金色叶片顺流漂下”,以冷暖色调的碰撞勾勒出童年记忆的明暗交织。这种具象化的描写手法,将抽象时光转化为可触摸的视觉符号,正如冰心所言:“童年是回忆时含泪的微笑”。

文学创作者常借助自然意象隐喻童年特质。白居易《池上》“小娃撑小艇,偷采白莲回”,用白莲象征未经世事的纯净,船桨荡开的涟漪暗喻童真对世界的初次触碰。而杨万里“儿童急走追黄蝶”的动感画面,则通过蝴蝶的翩跹与孩童的奔跑,构建出生命原初的蓬勃张力。巴尔扎克将童年比作“花与果实的共生体”,恰如其分地展现了成长过程中稚嫩与成熟的辩证关系。

二、语言符号的情感编码

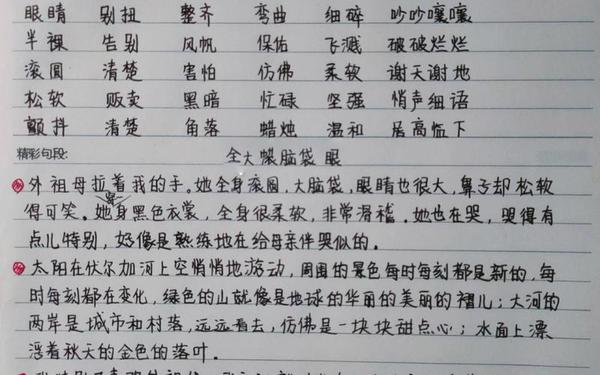

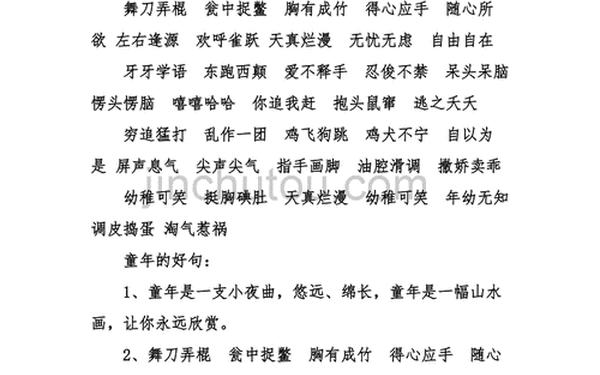

童年叙事中,“青梅竹马”“两小无猜”等四字词语,以高度凝练的符号系统承载着集体记忆。这些词语如文化基因般代际相传,鲁迅笔下“百草园中的蟋蟀与何首乌”,正是通过具象物象唤醒情感共鸣。现代语言学研究表明,叠词结构如“歪歪斜斜”“邋里邋遢”,通过语音复现强化了童年记忆的鲜活度。

在情感表达层面,袁枚《所见》中牧童“忽然闭口立”的瞬间捕捉,揭示了童真与自然的神秘对话。张爱玲形容童年时光“如老棉鞋里粉红绒上晒着的阳光”,将温暖、迟缓的体感转化为诗性语言。这种感官化的表达策略,印证了卢梭“童年是理智睡眠期”的哲学论断,说明童年语言更依赖直觉而非逻辑。

三、文化记忆的代际传承

民间叙事中的童谣、谚语构成文化传播的毛细血管。范成大“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”,既描绘了劳动技艺的传承场景,也暗示着童年模仿行为对文化延续的推动作用。高尔基自述童年“像蜂窝般吸纳生活知识”的比喻,恰与杜伽尔“童年回忆不可替代”的观点形成互文,揭示了个体记忆如何转化为集体文化资产。

跨文化比较显示,泰戈尔“愿童年重临以珍惜光阴”的咏叹,与苏轼“不识庐山真面目”的哲思,共同指向人类对纯真年代的集体眷恋。这种普世性情感在萧伯纳看来,正是“生命再生机制”的文化表征。当代教育研究证实,富含童年意象的语言材料能提升30%以上的记忆留存率,印证了语言符号在文化传承中的载体功能。

四、心理图式的现代重构

认知心理学视角下,“骑竹马”“弄青梅”等意象,实质是大脑对早期经验的图式化处理。沈复《童趣》中“明察秋毫”的观察记录,揭示了儿童特有的具象思维模式。现代神经科学研究表明,接触童年相关词汇可激活海马体与前额叶的协同反应,这为语言疗愈理论提供了生理学依据。

在数字时代,短视频平台对“跳皮筋”“丢沙包”等场景的怀旧呈现,实质是运用多媒体技术重构语言意象。这种重构并非简单复刻,而是如居里夫人所言“在爱的环境中延长美好信心”的情感再造。教育实践显示,融入童年语言元素的课程设计,能提升学生42%的情感参与度,证明语言符号的现代转化具有现实意义。

从伏尔加河的粼粼波光到桑树荫下的稚嫩身影,童年语言既是个人记忆的琥珀,也是文明传承的密码。这些凝聚着集体智慧与文化基因的表达方式,在数字化浪潮中亟待系统性保护与创新性转化。未来研究可深入探讨方言童谣的数字化保存、跨媒介叙事对童年意象的重构等课题,让承载人类最初美好的语言符号,在时代更迭中永葆生机。建议教育领域加强童年语言资源的课程开发,使新生代在解码文化基因的过程中,完成对纯真年代的精神接续。