农历五月的风裹挟着艾草清香,将两千年的诗韵沉淀为孩童朗朗诵读的稚嫩声线。从唐宋文人的即兴赋诗到当代课本的精选篇章,端午古诗始终以独特的方式在文化长河中流淌。那些四言绝句的简练与低年级古诗的童真,恰似粽叶包裹的糯米,既承载着厚重的历史记忆,也蕴含着文化启蒙的温柔力量。

文化基因的诗意传承

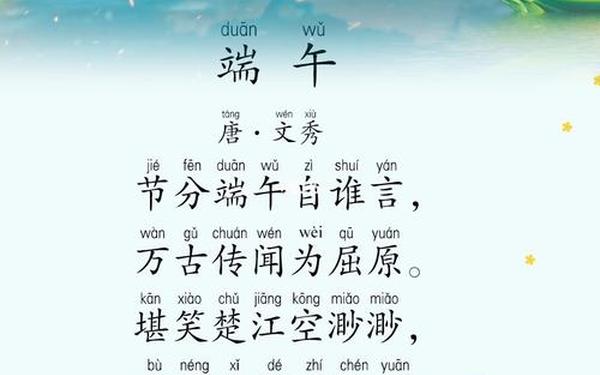

端午古诗的凝练形式犹如文化基因的密码载体,文秀在《端午》中“节分端午自谁言”的叩问,苏轼于《浣溪沙·端午》描绘的“彩线轻缠红玉臂”,都在四句之间完成了历史叙事与民俗符号的完美融合。这种以诗载俗的创作传统,使得宋代周必大“争新九子粽”的市井欢愉与明代高启“淡却美人裙”的宴饮风情,跨越时空成为永恒的文化切片。

学者罗澍伟指出,端午节被称为“诗人节”绝非偶然,屈原《离骚》开创的浪漫主义传统,在历代端午诗词中形成了“香草美人”的意象谱系。从梅尧臣“沅湘碧潭水”的澄澈到陆游“粽包分两髻”的童趣,诗人们用不同笔触构建起多维度的文化记忆库。这种文化基因的传递,在低年级古诗选编中体现为苏轼“轻汗微微透碧纨”的生活化场景与殷尧藩“少年佳节倍多情”的情感共鸣,使孩童在韵律启蒙中自然触碰文化根系。

情感教育的诗性路径

“堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤”的悲怆与“彩线轻缠红玉臂”的温馨,构成了端午诗词的情感光谱。张耒在《和端午》中“竞渡深悲千载冤”的历史沉思,通过龙舟竞渡的集体仪式转化为可感知的民族情感,这种将个体记忆升华为集体认同的叙事策略,在小学古诗教学中演变为“却问何方是故乡”的乡愁启蒙。

教育研究者发现,低年级课本选用汤显祖“情知不向瓯江死”等诗句,实质是运用“情感具象化”教学法。当三年学生吟诵杜甫“细葛含风软”时,不仅习得了衣物材质的认知,更在“自天题处湿”的皇恩浩荡中理解传统礼制。这种将历史情感植入生活场景的教学设计,使贝琼“风雨端阳生晦冥”的肃穆与周必大“葵倾多士志”的激昂,都能转化为具体可感的情感教育素材。

民俗图景的诗化映射

“鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来”的竞渡盛况,在张建封笔下化作雷霆万钧的视听盛宴,这种诗化书写使民俗活动获得美学升华。宋代洪咨夔“明进离方午”的卦象玄思与唐代褚朝阳“越人传楚俗”的工艺记载,共同编织出端午民俗的立体图谱。当这些元素进入低年级课本,则转化为“榴花忽已繁”的物候观察与“艾束著危冠”的行为模仿,实现文化实践的诗意转化。

现代民俗学研究表明,古诗中的“截竹竞萦丝”“剪玉菰筒翠”等记载,与当今非遗传承中的竹编粽模、艾草香囊制作形成跨时空对话。苏轼“五日标嘉节”的皇家庆典与汤显祖“独写菖蒲竹叶杯”的文人雅趣,共同构成民俗实践的多元面向,这些在小学古诗教学中被提炼为“争储百药良”的养生智慧与“竞巧五时花”的审美趣味。

启蒙教育的诗教实践

在当代语文教材体系中,端午古诗承担着文化启蒙与语言训练的双重使命。文秀“万古传闻为屈原”的简洁叙事,为低年级学生建立历史认知框架;而李隆基“太医初荐艾”的记载,则巧妙融入自然科学启蒙。这种跨学科的知识整合,在“粽包分两髻”的造型描写与“香粳白玉团”的感官体验中浑然天成。

教育专家发现,将崔敦诗“宫中多燕喜”的宫廷礼仪与边贡“醉讽离骚不解愁”的文人传统并置教学,能有效培养文化比较思维。当学生对比欧阳修“天清槐露浥”的自然描写与汤显祖“蓬城芳草踏初回”的行旅记录时,实际上在进行着文学视角的多元训练。这种教学策略使古诗不再是孤立文本,而是通向文化认知的立体路径。

在数字技术重塑教育形态的今天,端午古诗的教学正从纸页走向多媒体场域。课件设计中“粽子表情绘画”与“诗词接龙游戏”的创新,使“榴锦年年照眼明”的视觉美感与“鼙鼓动时雷隐隐”的节奏韵律获得现代诠释。未来研究或可深入探讨AR技术还原“龙舟争渡”场景对文化记忆构建的影响,以及古诗吟唱与STEAM教育的融合路径,让千年诗教传统在新时代绽放异彩。