传统节日是中华文化绵延千年的生动载体,而手抄报作为校园美育与知识传播的重要形式,为少年儿童感知节气内涵、传承民俗智慧提供了寓教于乐的平台。当端午的艾草清香与元宵的灯火璀璨跃然纸上,那些流淌在历史长河中的文化密码,便通过稚嫩的画笔与文字焕发出新的生命力。本文将从文化溯源、视觉设计、教育实践三个维度,系统探讨如何通过手抄报创作深化青少年对两大节日的认知。

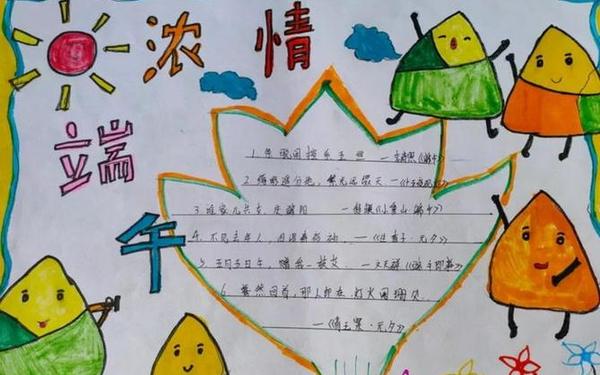

一、端午节的文化密码与视觉转化

端午节的起源蕴含着中华民族对自然时序的哲学思考。上古先民将农历五月视为"恶月",通过挂艾草、佩香囊等仪式驱邪避疫,这种对生命健康的关注在当代依然具有现实意义。网页1中提及的吴越地区龙舟图腾祭祀与楚地屈原传说,揭示了南北文化交融的独特现象,在手抄报设计中可通过对比地图与传说插图呈现这种多元性。而网页15强调的"五黄食俗"与雄黄酒文化,则为手抄报的饮食文化板块提供了具象素材,学生可用食物插画配以科学解说,展现古人顺应节气的养生智慧。

在视觉符号系统构建上,龙舟竞渡的动感线条与粽子棱角的几何美感形成鲜明对比。网页51建议采用分层设计法:主图区用渐变蓝色表现汨罗江水,中层布置屈原画像与《离骚》节选,底层则以剪影形式展示现代赛龙舟场景,形成时空交叠的叙事效果。网页71提出的简约设计理念值得借鉴,用青绿山水色调搭配朱红印章元素,既能突显传统韵味又符合现代审美。

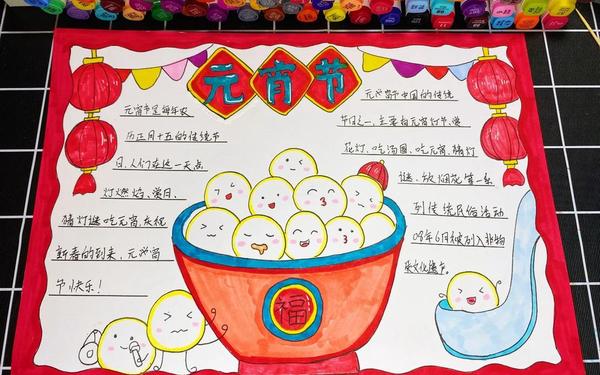

二、元宵节童趣表达与多维互动

元宵手抄报创作需把握"灯"与"圆"的核心意象。网页28建议采用环形构图,将灯笼、汤圆、烟花等元素环绕主题文字,既象征团圆之意又增强视觉凝聚力。针对三四年级学生认知特点,网页29提出"故事场景法":用连环画形式表现"东方朔助元宵姑娘团圆"的传说,在画面空白处嵌入灯谜问答,实现图文互动。这种设计策略既能训练逻辑思维,又能激发探索兴趣。

材质创新是提升作品表现力的关键。借鉴网页61的线稿模板,可引导学生在灯笼轮廓内粘贴半透明硫酸纸,模拟彩灯透光效果;用棉花营造雪景肌理,银色闪粉点缀星辰,打造"火树银花"的立体场景。网页57强调的"五色原则"在此尤为适用,主色调选用绛红与明黄突出喜庆,辅以靛蓝夜空格调平衡色彩比重。

三、文化传承中的教育方法论

手抄报制作本质是文化解码与编码的双向过程。网页21提供的双语对照内容显示,将"Dragon Boat Festival"词源解析与粽叶包法示意图结合,可在潜移默化中培养跨文化沟通能力。网页41倡导的"三维评价体系"——文化准确性、艺术创新性、知识系统性,为作品评估提供了科学框架,教师可据此设计分层任务单,鼓励学生从民俗采风、诗词鉴赏等多渠道获取创作素材。

在实践层面,建议建立"传统节日手抄报资源库"。如网页2整理的32首端午诗词与网页15辑录的民谚,可按主题分类形成素材卡片。针对三四年级学生,可开发AR增强手抄报:扫描龙舟图案即可观看划桨技巧演示,点击元宵灯谜呈现三维动画解说,这种虚实结合的方式能有效提升学习沉浸感。

通过对手抄报创作体系的解构可见,这项融合了美学、文学与历史学的综合实践活动,恰似一座微型文化桥梁。当孩子们用彩笔勾勒出粽叶的脉络,用贴纸复现走马灯的旋转,他们不仅在重现节日表象,更在触摸中华文明生生不息的精神内核。未来研究可进一步探索数字媒介与传统手绘的融合路径,或开发节庆主题的跨学科课程包,让手抄报真正成为文化基因的活化载体。