五月的风裹挟着艾草清香拂过华夏大地,当粽叶与糯米的缠绵唤醒味蕾记忆,一幅以文字为经纬的手抄报便成为承载端午文化的微型博物馆。作为中华文明活态传承的载体,端午节手抄报不仅凝结着三闾大夫纵身汨罗的悲壮,更以图文交织的方式在方寸之间演绎着跨越千年的文化密码。从《荆楚岁时记》到《端午考》,从龙舟竞渡到香囊刺绣,这些跃然纸上的文字与图案,恰似一条精神纽带,串联起中华民族共同的文化基因。

历史源流的双重叙事

手抄报中对端午节起源的多维度呈现,构成了理解这一节日的立体坐标系。南朝吴均《续齐谐记》记载的屈原传说,通过"纵身投江""百姓投粽"等细节的文学化叙事,将历史事件升华为民族精神的象征符号。而闻一多在《端午考》中提出的"吴越图腾说",则从人类学角度揭示了端午节与原始龙图腾崇拜的内在关联,这种学术化表达为手抄报注入了理性思辨的深度。

这种双重叙事在具体素材编排中形成互补:屈原传说以"香草美人"的意象强化道德教化功能,龙图腾考证则通过考古纹样展示增强文化纵深感。正如《端午的历史教育》所述,不同起源学说的并存恰恰证明了端午节作为文化复合体的特质,手抄报通过分栏对比的版式设计,将这种多元性转化为可视化的知识图谱。

民俗符号的语义解码

在嘉兴府志记载的"健符插门"与"钟馗画像"习俗中,手抄报创作者需要解构表象背后的文化隐喻。艾草菖蒲不仅是驱虫草药,其剑形叶片暗合《大戴礼》"五月蓄兰"的禳灾传统,与《吕氏春秋》记载的仲夏斋戒习俗形成时空呼应。而香囊内填的朱砂雄黄,既符合《本草纲目》的医药记载,又承载着阴阳五行学说中"以阳克阴"的哲学思维。

这种符号解码在视觉转化时呈现多层次表达:山东高密的剪纸艺人将"五毒"图案抽象为装饰纹样,扬州地区的鸭蛋络子则通过彩线编织工艺将实用器物升华为美学符号。手抄报创作者通过图文互释,既展现"悬艾""佩囊"等习俗的表象特征,又揭示其背后天人合一的生态智慧。

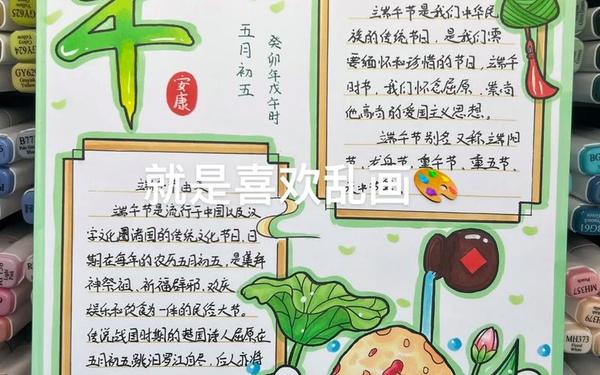

设计美学的时空对话

创客贴APP提供的数字化模板,将《清明上河图》的散点透视法融入版面设计,使龙舟竞渡的历史场景与二维码等现代元素产生跨时空对话。这种创新并非对传统的背离,正如唐代"益智粽"到宋代"蜜饯粽"的演变,手抄报设计同样遵循着"器以载道"的文化逻辑。

在具体视觉语言运用上,牛皮纸基底模拟竹简质感,书法标题再现"大唐粽子"的锥形结构,数码插画则重构《天工开物》中的龙舟制造技艺。这种古今交融的设计思维,暗合张彦远《历代名画记》"师古而不泥古"的美学主张,使手抄报成为传统节日现代化表达的试验场。

教育场域的文化再生产

北京中小学推行的"粽叶拓印"实践课程,将手抄报制作转化为非物质文化遗产的体验式教学。这种参与性创作不仅验证了皮亚杰认知发展理论中的"具身学习"效应,更通过"包粽""赛舟"等主题板块设计,培育青少年对《楚辞》美学的感知能力。

在文化再生产层面,手抄报既是《风土记》文献的当代转译,也是地域文化的可视化档案。岭南地区突出"碱水粽"制作技艺,吴越地区侧重"跳钟馗"傩舞记载,这种差异性呈现既维护文化多样性,又为费孝通"中华民族多元一体"理论提供了微观例证。

数字时代的活态传承

百度文心大模型对《北京的春节》的图文转化实验表明,AI技术能有效提取"龙舟鳞片纹理""粽叶捆扎技法"等细节特征。但这并不意味着手抄报的传统技艺将被取代,相反,数字工具为"十二红"食单的视觉化、"长命缕"编织的3D建模提供了新的表达维度。

未来的文化传承可能需要建立"双轨机制":一方面通过区块链技术对地方性知识进行数字存档,另一方面保持手写手绘的温度感。正如中央美术学院实验的"增强现实手抄报",扫描纸质作品即可呈现动态的屈原辞赋吟诵,这种虚实相生的传播方式,或将开创传统文化传承的新范式。

文明基因的现代显影

当孩子们用荧光笔勾勒龙舟轮廓,以立体折纸再现楚辞意境时,手抄报已超越简单的手工劳作,成为激活文化记忆的认知媒介。从《荆楚岁时记》到AIGC辅助设计,从竹简书写到增强现实呈现,端午节文字素材的演变轨迹,恰是中华文明自我更新的微观镜像。这种更新不是对传统的消解,而是如黄仁宇所述"在历史长河中找到自己的倒影"。当我们以创新思维重构手抄报的叙事方式时,实际上是在为传统文化安装新的操作系统,使其在数字文明时代持续焕发生命力。