端午节作为中华民族传承千年的文化瑰宝,承载着自然时序的流转与人伦情感的寄托。在小学低年级的古诗教学中,以端午为主题的诗词如同一扇窗口,既能让孩子触摸到传统文化的肌理,又能培养其对语言文字的感知力。从杜甫笔下“细葛含风软”的宫廷恩裳,到苏轼词中“彩线轻缠红玉臂”的民间风情,这些诗句以童稚可感的意象构建起立体的文化图景,让幼小的心灵在音韵平仄间完成对民族记忆的初次叩访。

童声里的端午意象

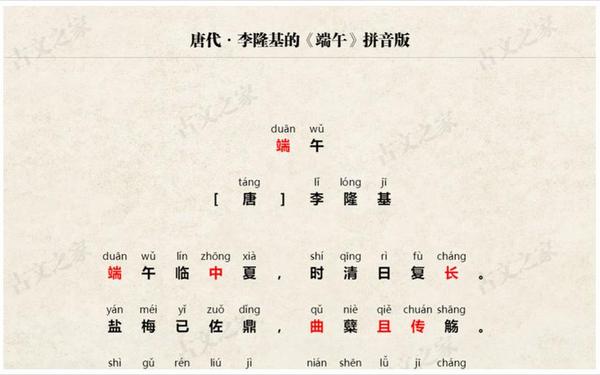

在1-2年级学生可接触的端午古诗中,自然物候的描摹成为最直观的教学切入点。李隆基《端午》中“当轩知槿茂,向水觉芦香”两句,将仲夏时节的木槿繁茂与芦苇清香转化为可闻可见的具象画面。这种对物候特征的捕捉,恰与儿童观察世界的视角相契合。教师可引导学童在校园中寻找端午时节的植物特征,将“榴锦年年照眼明”(殷尧藩《七律·端午》)的文字描述转化为石榴花开的实物观察,实现文本与生活的互文。

节俗活动的动态呈现则为古诗注入了游戏性元素。张建封《竞渡歌》中“鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来”的赛龙舟场景,通过拟声词与动作描写的结合,构建出强烈的视听效果。这类诗句的教学可结合角色扮演,让学生通过“棹影斡波飞万剑”的肢体模仿,理解动词运用的精妙。而“五色新丝缠角粽”(欧阳修《渔家傲》)等饮食习俗的描写,则可延伸至手工课堂,用彩纸模拟缠粽过程,使文化认知从抽象符号转为具身体验。

启蒙教育中的诗意传承

在语言启蒙层面,端午古诗提供了丰富的识字素材。如“菖蒲”“艾虎”“角黍”等节令专有名词,既承载着文化密码,又是拓展词汇量的有效载体。李静山《节令门·端阳》中“樱桃桑椹与菖蒲”的物象罗列,恰似给学童展示了一幅端午风物图谱。教学中可采用“字源追溯法”,解析“粽”字从“米”从“宗”的构字逻辑,揭示食物与宗族祭祀的内在关联,使识字过程成为文化解码的旅程。

音韵格律的启蒙则是古诗教学的隐性价值。文秀《端午》中“节分端午自谁言,万古传闻为屈原”的平仄交替,天然具备童谣的韵律感。教师可通过拍手诵读、配乐吟唱等方式,让学生感受“二二三”节奏划分形成的语言律动。褚朝阳《五丝》中“越人传楚俗,截竹竞萦丝”的对仗句式,则可转化为语言游戏,鼓励学生仿照“传楚俗—竞萦丝”的结构进行词语搭配练习,在游戏中培养语感。

文化基因的薪火相传

这些浅近的端午古诗实质是文化基因的初级编码。贝琼《已酉端午》中“风雨端阳生晦冥”的天人感应,暗含着古代时间哲学的精髓;汤显祖“独写菖蒲竹叶杯”的孤高姿态,则折射出文人借物抒怀的传统。在低年级教学中,可通过“一个意象,多重解读”的方式展开:先让学生观察古诗中反复出现的龙舟、粽子等意象,再逐步引导理解这些符号背后的忠孝观念与集体记忆。

家国情怀的萌芽往往始于具体的情感体验。杜甫《端午日赐衣》通过“细葛含风软”的触觉描写,将皇恩浩荡转化为可感知的衣物质感;陆游《乙卯重五诗》中“粽包分两髻”的生活细节,则把家族融入饮食习俗。教师可设计“古诗中的家庭相册”主题活动,让学生收集家中端午老照片,与古诗场景进行对照讲述,在代际对话中完成文化认同的初步建构。

从童谣般的诗句诵读到文化符号的认知启蒙,1-2年级端午古诗教学搭建起了传统与现代的对话桥梁。这些经过时间淘洗的文字,既是对儿童语言能力的阶梯式训练,更是文化基因的代际传递。未来的教学实践中,或可加强跨学科融合,将古诗中的科学认知(如物候变化)、美学元素(如色彩描写)进行深度开发,使传统文化教育呈现出更立体的维度。当孩童能指着天中明月吟出“亿兆同归寿”(李隆基《端午》)时,便已完成了一次跨越千年的文化接力。