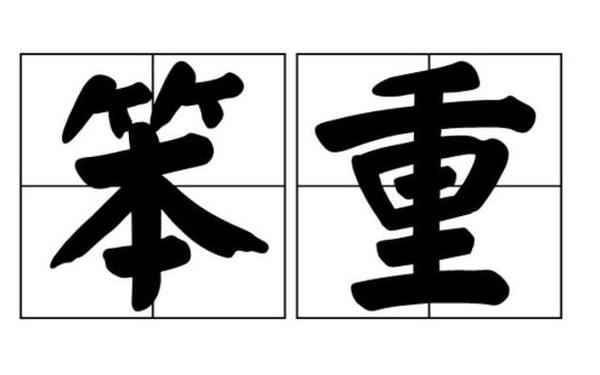

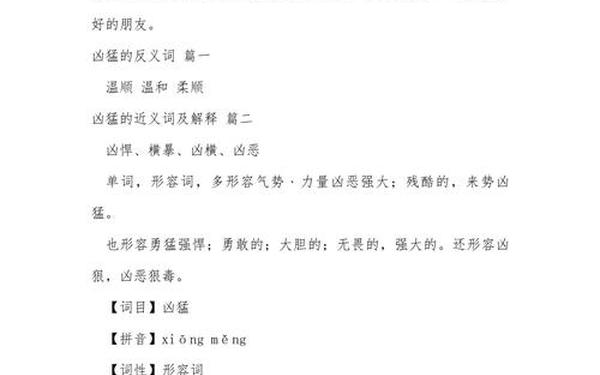

在语言的浩瀚海洋中,近义词的微妙差异如同潮汐间的波纹,既承载着词汇的共性,又折射出表达的精准性。“笨重”与“凶猛”作为汉语中高频使用的形容词,其近义词网络既反映了人类对物体属性的多维认知,也揭示了情感与行为的复杂层次。例如,“笨重”通过“沉重”“粗笨”等近义词勾勒出物质与行动的滞涩感,而“凶猛”则以“暴烈”“凶悍”等词汇描绘力量与气势的极端形态。本文将从语义差异、语用场景、文化内涵三个维度,深入剖析这两组近义词的共性与个性,并探讨其在语言实践中的动态应用。

一、语义差异:轻重与强度的光谱

从词义轻重来看,“笨重”的近义词群呈现从物理属性到主观感受的渐变。如“沉重”侧重物体重量带来的压迫感(例:“沉重的行李箱压弯了腰”),而“粗笨”则强调形态的不灵巧(例:“粗笨的陶器难以搬运”)。与之相比,“凶猛”的近义词更聚焦于动态的破坏力:如“暴烈”形容瞬间爆发的攻击性(例:“暴烈的台风摧毁房屋”),而“凶悍”隐含持续性的威胁(例:“凶悍的野兽盘踞山林”)。这种差异源于人类对“静力学”与“动力学”的不同感知——前者关注静态属性,后者强调动态过程。

词义范围的大小也构成重要区分。例如,“笨重”既可指代具体物体(如“笨重的机器”),也可隐喻抽象事务(如“笨重的行政流程”),其近义词“臃肿”则多用于描述机构或系统的低效。反观“凶猛”,其近义词“犀利”常脱离生物范畴,用于形容言辞或目光的尖锐(例:“犀利的批评直指要害”),展现出语义扩展的灵活性。这种差异印证了认知语言学中“隐喻映射”理论——人类倾向于通过具体经验理解抽象概念。

二、语用场景:功能与情感的适配

在文学创作中,近义词的选择直接影响文本的感染力。老舍在《骆驼祥子》中用“笨重的胶皮车”而非“沉重的胶皮车”,正是利用“笨重”所含的笨拙感强化人力车夫的生存困境;沈从文描写湘西虎啸时选用“凶猛”而非“厉害”,因前者更能传递原始野性的震撼。这种选择体现了语用学中的“适境原则”——词汇需与文本整体风格、人物设定相匹配。

社会语境则塑造了词汇的情感色彩。工业革命时期,“笨重”常与“蒸汽机”“铁轨”等意象结合,暗示技术原始性(例:“笨重的蒸汽机车喷吐黑烟”);而在数字化时代,“笨重的设备”多指代电子产品的物理形态,反衬人们对轻量化科技的追求。同样,“凶猛”在环保话语中被重构:北极熊因气候变暖被迫展现“凶猛的求生本能”,此时词汇的贬义色彩减弱,转化为对生命韧性的礼赞。这种语义嬗变印证了批评话语分析理论——词汇意义是社会权力关系的镜像。

三、文化内涵:符号与象征的演变

文化原型深刻影响着近义词的象征意义。在农耕文明中,“笨重”常与“石磨”“青铜鼎”等器物关联,既代表生产力(例:“笨重的石磨碾出丰收”),又隐喻礼制束缚(如“笨重的礼教枷锁”)。而游牧文化视“凶猛”为生存资本,蒙古史诗《江格尔》中“凶猛的战马”是英雄气概的具象化。这种差异揭示了文化语言学中的“词汇缺位”现象——某些语义场在特定文化中更为发达。

宗教哲学则赋予词汇隐喻维度。佛教将“笨重”与“无明”相联系,《坛经》云:“烦恼如笨石压心”;道家典籍却赞赏“笨重”的质朴(例:“大巧若拙”)。对于“凶猛”,儒家强调“克己复礼”以驯化野性,而尼采哲学颂扬“凶猛的权力意志”。这种对立凸显了词汇意义的辩证性——同一概念在不同价值体系中可能呈现完全相反的语义极性。

近义词研究的启示与展望

通过对“笨重”与“凶猛”近义词群的解构,我们不仅深化了对汉语词汇系统的理解,更窥见了语言与社会文化的共生关系。在实践层面,作家可依据本文的语义光谱理论增强文本表现力,如用“粗笨”突出物体的粗粝感,或用“暴烈”强化冲突的戏剧性。在理论层面,建议未来研究可从以下方向突破:一是基于语料库的历时语义分析,追踪近义词群在数字化时代的演变轨迹;二是跨语言对比研究,探索不同语系中近义词网络的构建机制;三是认知实验研究,通过脑电波监测揭示近义词选择的神经机制。唯有持续拓展研究边界,方能真正解码语言符号背后的人类认知密码。