在中国传统文化的长河中,灯谜如同一串串闪烁的明珠,以智慧与趣味点亮了无数节日的夜空。从“红红脸圆又圆,亲一口,脆又甜”的苹果谜底,到“上边少一半,下边加一半”的“劣”字拆解,灯谜以简洁的文字游戏激发人们的思维活力。这些看似简单的谜面背后,既有汉字结构的精妙,也有生活经验的凝练,更承载着文化传承的密码。本文将从历史渊源、结构分类、教育功能、文化内涵及现代创新等角度,深入解析灯谜的独特魅力。

一、历史脉络中的灯谜演变

灯谜的起源可追溯至春秋战国时期的“隐语”与“廋辞”。汉代刘向在《新序》中记载的“齐宣王发隐书而读之”,印证了早期谜语的文献化进程。至宋代,随着元宵灯会的兴盛,谜语与彩灯结合形成“灯谜”这一独特形式。周密《武林旧事》描述的临安街头“剪写诗词,藏头隐语”场景,生动展现了灯谜从文人雅趣向大众娱乐的转变。

在明清时期,灯谜发展出象形、离合、会意等多元制谜法。例如《红楼梦》第二十二回中“猴子身轻站树梢”的荔枝谜,巧妙运用谐音隐喻家族命运,展现了灯谜从文字游戏升华为文学象征的艺术高度。这种演变不仅体现在谜面设计的复杂性上,更反映出社会文化对谜语功能的拓展需求。

二、灯谜结构的分类解析

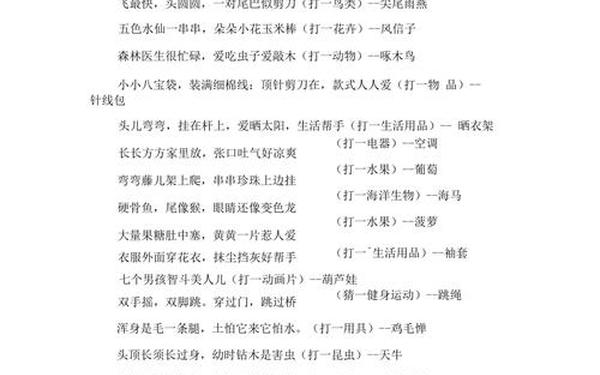

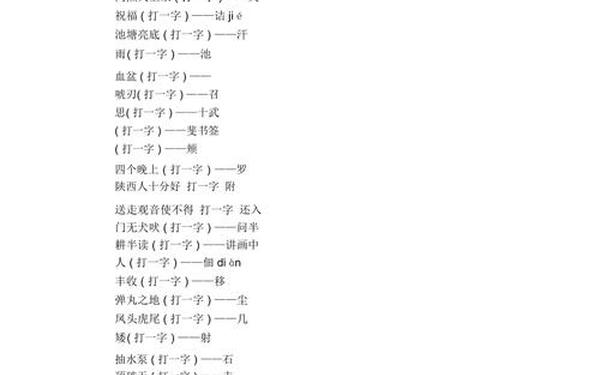

传统灯谜可分为三大类型:字谜以汉字结构为核心,如“自大加一点”扣“臭”字,利用笔画增减创造思维落差;事物谜依托生活常识,如“绿盖红缸,里头装满蜜浆”描绘柿子形态,考验观察联想能力;文义谜则融合文化典故,如“桃园三结义,张飞在腹里”暗指荔枝,将历史叙事转化为趣味隐喻。

从谜目设定到谜底设计,灯谜遵循严密的逻辑体系。以数学名词谜为例,“再算一遍”对应“复数”,“查帐”指向“对数”,既体现学科特性,又完成语义转换。这种分类体系不仅构建了灯谜的知识框架,更形成独特的审美标准——好的谜语需在“出乎意料”与“合乎情理”之间找到平衡点。

三、教育场景中的思维训练

在儿童教育领域,灯谜被证实能有效提升多维认知能力。研究显示,猜解“小小红坛子,装满红饺子”这类水果谜时,儿童需调动视觉记忆(颜色)、触觉经验(形状)及味觉联想(口感),这种多感官协同训练促进神经突触连接。广州某小学开展的灯谜课程实践表明,长期参与谜语活动的学生,其词汇量较对照组平均提升27%,逻辑推理测试得分高出15%。

灯谜更暗含跨学科知识整合功能。如“剃头”扣“除法”,将生活现象转化为数学概念;“爷爷打先锋”喻“祖冲之”,打通历史人物与学科术语的认知壁垒。这种知识迁移模式,使灯谜成为STEM教育的天然载体。台湾学者研究发现,融入灯谜元素的数学教学,学生问题解决效率提升40%。

四、文化符号的隐喻表达

灯谜作为文化载体,常蕴含深层社会隐喻。宋代谜社创作的“商谜”,通过“旧京诨语”暗讽时政,如“金乌西坠白头看”暗指“洛阳”,既描绘日落景象,又隐喻都城变迁。这种“借物言志”的传统,在当代衍生出“改革之日,人心思变”等反映时代精神的谜语。

地域文化特征也在谜语中鲜明呈现。潮汕灯谜大师郑百川创作的“玉简谜集”,将潮绣纹样、工夫茶俗融入谜面,形成独特的“潮味谜韵”。其“工诗善画通印”的多元修养,印证了灯谜与地方文化的共生关系。此类文化符号的编码与解码,使灯谜成为非遗活态传承的重要路径。

五、现代语境下的创新探索

数字化技术为灯谜注入新活力。哈尔滨“谜王争霸赛”采用电子计分系统,实现“谜底即时验证、积分动态排名”;网络平台开发的AR猜谜游戏,让用户通过手势拆解三维字谜,2024年该应用下载量突破500万次。这些创新既保留了传统灯谜的思维内核,又创造了沉浸式交互体验。

在内容创作层面,年轻谜人将流行文化元素融入传统形式。如“主动一点”解“玉”字,既保留拆字法则,又契合网络用语风格;B站UP主开发的“谜语生成算法”,能基于热点事件自动创作谜面,其“AI谜语大会”视频播放量超千万。这种代际融合,使灯谜在抖音、小红书等平台重获传播势能。

从竹简上的隐语到屏幕前的互动游戏,灯谜始终扮演着智慧传承与文化创新的双重角色。它既是儿童认知世界的趣味阶梯,也是学者解码文化的密钥,更是连接传统与现代的文化桥梁。未来研究可深入探索灯谜的神经认知机制,开发适老化谜语康复工具,或建立全球灯谜语料库促进文明对话。正如灯谜大师郑百川所言:“每个谜面都是通向文化DNA的密码,解开它,就能触摸民族智慧的基因链。”在守护与创新之间,这盏传承千年的智慧之灯,将继续照亮人类思维的星空。