在维多利亚时代的英国文学长廊中,《简·爱》如同一颗璀璨的明珠,以第一人称叙事打破传统女性角色的桎梏,塑造了文学史上首个具有完整人格觉醒意识的女性形象。这部作品不仅是夏洛蒂·勃朗特对19世纪社会阶级与性别压迫的控诉书,更是一曲关于尊严、平等与精神自由的赞歌。当简·爱面对罗切斯特说出“我们的精神站在上帝脚下是平等的”时,她所迸发的不仅是个人情感的宣言,更是整个时代被压抑群体的呐喊。这部小说穿越时空的藩篱,至今仍在叩击着现代读者关于人性本质的思考。

一、独立人格的觉醒历程

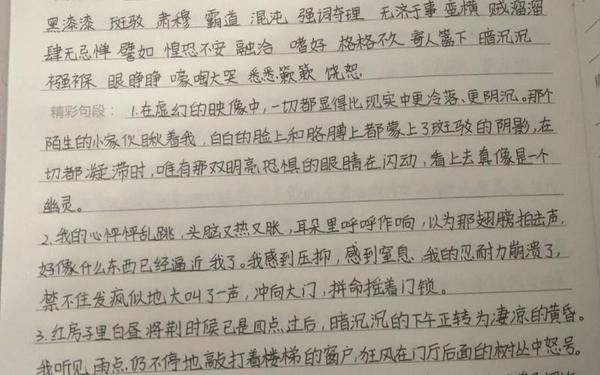

简·爱的成长史是一部自我意识觉醒的编年史。从盖茨黑德府的红房子到洛伍德学校的冰冷石墙,每一次压迫都成为她精神蜕变的催化剂。在舅母里德夫人的虐待中,八岁的简已展现出惊人的反抗意识:“你以为我没有情感?你以为我可以靠面包屑活着?”这种对尊严的执着追求,预示着她将冲破传统女性逆来顺受的命运轨迹。

洛伍德学校的八年时光是简·爱人格重塑的关键期。海伦·彭斯的宗教式隐忍与谭波尔小姐的人文关怀,构成了她精神世界的两极坐标。当斑疹伤寒夺去半数学生生命时,简在死亡的阴影下领悟到生命的尊严不在于顺从,而在于抗争。这种觉醒在桑菲尔德庄园时期达到顶峰,面对罗切斯特的财富与地位,她坚持“做独立的自己,而不是攀附的藤蔓”。

二、爱情观的革命性超越

简·爱与罗切斯特的情感纠葛颠覆了传统爱情叙事范式。当英格拉姆小姐以贵族身份介入时,简并未陷入雌性竞争的逻辑陷阱,而是清醒意识到“美貌与财富构建的爱情如同沙上城堡”。这种认知突破了当时社会对女性情感价值的物化定义,将爱情升华为灵魂的平等对话。

在婚礼变故的考验中,简的抉择彰显了超越时代的道德勇气。拒绝成为罗切斯特的情妇,不是出于宗教教条的束缚,而是基于对自我完整性的坚守。圣约翰的求婚则进一步凸显其爱情观的现代性:她宁可孤独终老,也不接受没有灵魂共鸣的婚姻契约。这种将人格独立置于情感需求之上的选择,在19世纪文学中具有划时代意义。

三、信仰体系的多维建构

小说中的信仰呈现为动态的精神图谱。海伦·彭斯的忍让哲学与圣约翰的传教狂热,构成了简·爱探索信仰的双面镜像。前者教她宽恕的力量,后者警示极端信仰对人性的异化。在沼泽居的沉思中,简最终将信仰内化为“对真理与正义的永恒追求”,这种世俗化信仰观打破了宗教教条的桎梏。

勃朗特通过简的信仰嬗变,完成了对维多利亚时代宗教虚伪的批判。当洛伍德学校管理者克扣学生伙食却高唱“拯救灵魂”时,当圣约翰以上帝之名实施情感绑架时,小说揭示了制度化宗教的荒诞性。简最终建立的,是融合人文主义与个体经验的信仰体系,这为现代人处理精神困惑提供了启示。

四、社会批判的复调叙事

小说中的空间转换构成隐性的阶级批判。从盖茨黑德府的等级森严,到桑菲尔德庄园的阶级伪装,再到沼泽居的朴素平等,每个空间都是社会结构的微观呈现。疯女人伯莎的阁楼囚禁,更是对男权社会压迫女性的绝妙隐喻——每个顺从的女性背后,都存在着被规训的疯狂本我。

勃朗特通过简·爱的职业轨迹,解构了维多利亚时代的性别分工。家庭教师的身份使她游走于阶级夹缝,既非仆人亦非主人,这种边缘视角使其能洞察各个阶层的虚伪。当她用微薄薪水购买画具时,这个细节象征着底层知识女性对精神生活的执着追求,打破了“劳动阶级只需生存”的阶级偏见。

这部写于1847年的小说,其现实意义在当代愈发凸显。当我们在MeToo运动与性别平权浪潮中重读简·爱,会发现她不仅是文学人物,更是持续进化的文化符号。未来的研究可深入探讨其在不同文化语境中的接受变异,或运用女性主义地理学解读小说中的空间政治。简·爱的故事提醒我们:真正的解放不在于外部条件的改变,而在于保持灵魂的站立姿态,这正是经典穿越时空的力量所在。