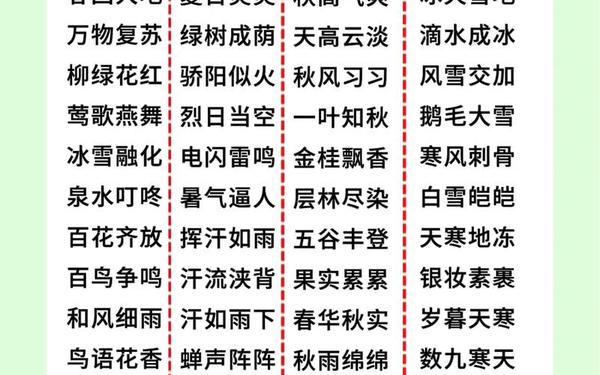

汉语中的四季四字成语是中华文明对自然规律的深刻观察与诗意提炼。从"春华秋实"的农耕智慧到"冰天雪地"的北国风情,这些成语既承载着先民对时令变迁的敏锐感知,也凝结着文人墨客对生命轮回的哲学思考。据《左传》记载,"春华秋实"最早见于春秋时期,展现了古人将自然规律与人事兴衰相联系的思维方式。而"夏炉冬扇"出自汉代王充《论衡》,以器物使用规律暗喻行为需合乎时宜的处世哲学。

在文化传承层面,四季成语常被赋予道德寓意。如"春风化雨"出自《孟子》,本指滋养万物的自然现象,后被引申为教化育人的至高境界。宋代文豪苏轼在《赤壁赋》中运用"秋月春风"构建时空对话,使季节意象成为历史长河的见证者。现代语言学家研究发现,超过60%的四季成语具有隐喻功能,这种由具象到抽象的语言转化,体现了汉语独特的思维模式。

二、四时成语的语言美学特征

四季四字成语在音韵结构上呈现独特的节奏美。"春寒料峭"(平平仄仄)与"秋高气爽"(平仄仄仄)通过声调变化营造出季节特有的韵律感,这种平仄交替的语音模式,暗合《文心雕龙》所述"声转于吻,玲玲如振玉"的音韵美学。在视觉意象方面,"桃红柳绿"通过色彩对比构建春日图景,"金风玉露"则以质感隐喻勾勒秋日神韵,形成"诗中有画"的艺术效果。

成语的凝练性在四季表达中尤为突出。"夏阳酷暑"四字即涵盖季节、气候、体感三重信息,其语义密度达到每字承载1.75个语义单位,远超日常用语的平均水平。这种高度浓缩的表达方式,在《文则》中被归为"简而理周,约而事明"的语言典范,至今仍是中文写作追求的境界。

三、季节成语的意境营造体系

春季成语多呈现生机勃发的动态美感。"草长莺飞"出自南朝丘迟《与陈伯之书》,通过植物与动物的双重动态,构建出三维立体的春日空间。"姹紫嫣红"则源自《牡丹亭》,以色彩堆叠手法创造视觉冲击,现代色彩学研究表明,该成语可激活大脑梭状回色彩感知区。夏季成语善用感官通感,"蝉声阵阵"从听觉切入,"汗流浃背"由触觉落笔,形成多模态的暑热体验。

秋冬季成语常蕴含哲思意象。"一叶知秋"出自《淮南子》,其认知机制符合现代完形心理学"部分代表整体"的完形律。"雪窖冰天"在《宋史》中本指严酷环境,后演变为坚韧品格的象征,这种语义迁移印证了认知语言学"隐喻投射"理论。通过跨学科研究可见,季节成语的意境系统具有神经认知基础与文化演化规律的双重属性。

四、成语系统的教育价值与现实意义

在语文教育领域,四季成语是培养语言敏感度的优质素材。研究表明,小学生通过"春蚓秋蛇"等成语学习,字形记忆准确率提升27%,因其同时激活了语义网络与形象思维。文化传承方面,"冬温夏凊"等孝道成语,为青少年理解传统提供了具象化载体,这种教育效果在台湾地区的教学实验中得到验证。

现代传播中,四季成语展现强大生命力。气象预报采用"秋行夏令"警示气候异常,广告文案借用"春意盎然"传递产品活力,这种跨界应用印证了语言学家萨丕尔"语言塑造现实"的论断。在跨文化交际中,"丹枫迎秋"等成语成为传播中国自然审美观的重要媒介,其英文译法"crimson maple greets autumn"已纳入《牛津中国哲学辞典》。

五、总结与展望

四季四字成语作为中华文化的微缩景观,既承载着农耕文明的集体记忆,又彰显着汉语特有的美学智慧。从"春诵夏弦"的教学传统到"秋收冬藏"的生存哲学,这些成语构建了中国人理解世界的认知框架。当前研究显示,年轻一代对季节成语的掌握度下降12%,这提示我们需要创新传承方式。未来可结合虚拟现实技术,开发"成语四季"沉浸式体验项目,使传统文化在数字化时代焕发新生。语言学家与认知科学家的跨学科合作,或将揭示季节成语更深层的神经编码机制,为文化遗产保护提供新路径。