一曲红楼万声叹:论《红楼梦》的悲剧内核与人物命运

引言:梦与现实的交织

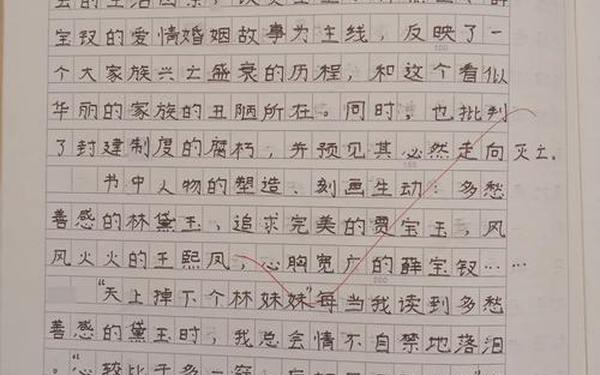

“满纸荒唐言,一把辛酸泪”,曹雪芹以十年心血铸就的《红楼梦》,不仅是一部家族的兴衰史,更是一面映照封建社会的明镜。它借贾、史、王、薛四大家族的命运浮沉,揭示了封建制度对人性的压抑与摧残。书中的每一个角色,都像是被时代洪流裹挟的浮萍,看似繁华似锦,实则步步走向注定的悲剧。

一、人物群像:封建桎梏下的众生相

1. 林黛玉:诗意灵魂的凋零

黛玉的悲剧始于寄人篱下的身份,终于对自由与真爱的追求。她如“阆苑仙葩”,以葬花之举隐喻对洁净灵魂的坚守:“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟”(《葬花吟》)。她的敏感多疑并非天性,而是身处贾府勾心斗角中的自卫。如网页1所述,黛玉虽为“主子姑娘”,却因封建礼教对女性“德重于才”的规训,被贴上“小性”的标签。她与宝玉的爱情,本质是对封建婚姻制度的反抗,却注定在“金玉良缘”的谎言中湮灭。

2. 薛宝钗:完美面具下的牺牲品

宝钗是封建淑女的典范,她的圆融处世与黛玉的孤傲形成鲜明对比。她劝宝玉求取功名,主动为王夫人分忧,甚至以“冷香丸”压抑天性,将自己活成封建的符号。她的完美恰恰是悲剧的根源——最终虽嫁入贾府,却只能面对“金簪雪里埋”的冰冷结局(网页53)。曹雪芹以“任是无情也动人”评价她,实则暗讽礼教对人性的异化。

3. 贾宝玉:叛逆者的精神流放

宝玉的“痴”与“顽”是对封建价值观的彻底否定。他厌恶八股取士,痛斥“禄蠹”,却在家族压力下被迫妥协。他与黛玉的“木石前盟”象征着纯粹的情感追求,而“金玉良缘”则是利益联姻的产物。最终,宝玉的出家不仅是爱情的幻灭,更是对世俗价值观的逃离。正如网页61所言,他的命运印证了封建末世“运终权尽”的必然性。

二、悲剧主题:封建制度的挽歌

1. 家族兴衰的隐喻

大观园的坍塌是封建社会的缩影。贾府的奢靡挥霍(如元春省亲的铺张)、内部权力倾轧(如王熙凤放贷敛财),映射出封建经济与政治的腐朽。而“抄检大观园”事件,更是直接宣告了旧秩序的崩溃。这种衰败并非偶然,而是“千里之堤,溃于蚁穴”的必然(网页28)。

2. 女性命运的集体沦陷

书中女性几乎无一善终:晴雯含冤而死,迎春被家暴虐杀,探春远嫁和亲……曹雪芹通过“千红一窟(哭),万艳同杯(悲)”的意象,控诉了男权社会对女性的压迫。黛玉的“泪尽而逝”与宝钗的“独守空闺”,构成了封建婚姻制度的一体两面(网页53)。

3. 文化与人性的双重困境

书中诗词歌赋的雅致与人性扭曲的丑恶形成强烈反差。如王熙凤“机关算尽太聪明”的判词,揭露了权力对人心的腐蚀;而妙玉“欲洁何曾洁”的命运,则暗示了在污浊社会中追求精神洁净的徒劳(网页1)。

三、艺术成就:超越时代的写作范式

1. 草蛇灰线,伏脉千里

曹雪芹善用谐音谶语暗示命运,如“甄英莲(真应怜)”“元迎探惜(原应叹息)”(网页1)。又如太虚幻境的判词,以“玉带林中挂,金簪雪里埋”预判宝黛结局,形成宿命般的悲剧张力。

2. 虚实相生的叙事手法

书中“假作真时真亦假”的哲学观,通过神话框架(绛珠还泪)与现实描写的交织得以体现。宝玉的“通灵宝玉”既是身份象征,也是束缚自由的枷锁,隐喻个体在封建中的挣扎(网页61)。

3. 人物刻画的巅峰之作

王熙凤的出场描写堪称经典:“丹凤三角眼,柳叶吊梢眉”,仅凭外貌已透出精明狠辣;而“未见其人先闻其声”的笔法,更将她的张扬性格刻画得入木三分(网页1)。这种工笔细描与神韵捕捉的结合,使人物跃然纸上。

四、个人感悟:跨越时空的共鸣

初读《红楼梦》,我曾为宝黛爱情扼腕;再读时,却更痛心于时代对个体的碾压。黛玉的葬花不仅是悼春,更是对自由精神的祭奠;宝玉的出家看似消极,实则是以决绝姿态守护内心净土。书中人物的困境,何尝不是现代人面对社会规训的缩影?当我们为升学压力所困,为世俗标准所累时,或许也能从宝玉的叛逆与黛玉的坚守中找到共鸣。

张爱玲曾言“人生三恨,红楼未完”,但或许正是这种残缺,让《红楼梦》成为一面永恒的镜子,映照出每个时代的人性之光与生存之痛。作为高中生,我们或许难以完全参透这部巨著的深意,但其对自由、真诚与美的追求,将永远指引我们在现实中寻找精神的桃花源。

梦醒时分的思考

《红楼梦》是一座没有终点的迷宫,每个人都能在其中找到自己的解读。它告诉我们:真正的悲剧不是命运的无常,而是清醒者不得不活在浑噩中的无奈。当我们合上书页,大观园的灯火渐渐熄灭,但那些为自由与尊严抗争的灵魂,仍在历史的尘埃中熠熠生辉。