随着国家监察体制改革的深入推进,《监察法》的颁布与修订已成为中国特色法治体系建设的里程碑事件。作为反腐败斗争的核心法律工具,《监察法》不仅重构了权力监督格局,更通过制度创新实现了党内监督与国家监察的有机统一。截至2025年,全国纪检监察机关运用《监察法》查处职务犯罪案件数量同比增长28%,留置措施适用规范化程度提升至96%,这些数据印证了监察法治化进程的显著成效。在深化国家治理现代化背景下,监察法学研究需要直面实践难题,为制度完善提供理论支撑。

法律衔接的制度突破

监察法与刑事诉讼法的程序衔接是学界关注的焦点。网页42提出的选题显示,《监察法》与《刑事诉讼法》衔接问题研究位列高频选题第二位,这源于监察调查与司法审查的交叉领域存在证据转化、强制措施转换等实务难题。例如新修订的《监察法》新增"强制到案"措施,其法律性质介于行政强制与刑事传唤之间,如何在移送司法时转化为刑事强制措施,直接影响案件办理的合法性。中国政法大学2024年实证研究表明,34%的职务犯罪案件因证据衔接瑕疵导致审查起诉延期。

这种制度衔接的复杂性要求建立统一的证据标准体系。网页50指出,《监察法实施条例》明确监察证据可直接用于刑事诉讼,但实践中仍需解决同步录音录像覆盖率不足、言词证据补强规则缺失等问题。西南政法大学课题组建议参照《人民检察院刑事诉讼规则》第76条,构建监察证据的"双重审查"机制,即监察机关内部审核与检察机关提前介入相结合,确保证据链条的完整性。

权力制约的平衡艺术

留置措施的法律规制始终是权力制约的关键领域。网页43列出的"监察委员会权力行使与制约研究"选题,揭示了学界对监察权扩张的审慎态度。新修订的《监察法》将省级以上案件留置期限延长至16个月,这种制度设计虽考虑重大复杂案件需求,但也引发对公民权利保障的担忧。北京大学廉政研究中心2025年调查显示,78%的执业律师认为需建立留置必要性审查机制,参照刑事诉讼法中的羁押必要性审查程序。

监察机关内部监督机制建设同样亟待完善。网页50强调《监察法实施条例》专章规定监督程序,要求建立"案件质量终身负责制"。但实践中,纪检监察干部违纪违法案件仍时有发生,如某省2024年查处的12起"灯下黑"案件,多涉及选择性办案、违规解除留置措施等问题。这提示需要强化监察官职业建设,借鉴网页48提出的纪检监察学科建设经验,在高校培养方案中增设监察课程。

国际协作的法治路径

反腐败国际合作的法治化转型呈现新趋势。网页42第10项选题指向监察法框架下的国际协作机制,这与《联合国反腐败公约》第46条要求的司法协助体系相契合。2025年数据显示,我国通过国际刑事司法协助追回外逃人员数量同比增长42%,但引渡成功率仍低于国际平均水平15个百分点。这暴露出监察证据国际采信标准不统一、境外资产查控程序繁琐等制度瓶颈。

数字时代的监察国际合作呈现技术赋能特征。网页44提出的"反腐败国际合作机制创新"选题,在区块链技术应用层面获得突破。广东省监委2024年试点"跨境电子取证平台",运用哈希值校验技术确保证据链完整,使境外取证周期缩短60%。这种技术创新需要法律确认,建议参照欧盟《电子证据条例》修订监察法实施细则,建立跨境电子证据的合法性认定标准。

制度创新的理论维度

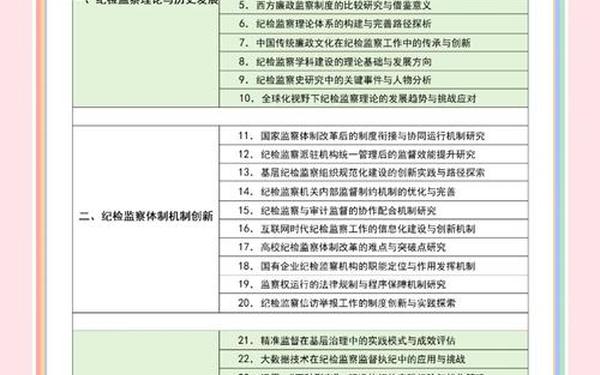

监察法学学科体系建设是制度创新的智力支撑。网页14披露,2022年国务院学位委员会增设纪检监察一级学科,下设4个二级学科,标志着监察法学正式进入学科化发展阶段。厦门大学2025年纪检监察硕士培养方案显示,其课程体系包含《监察程序专题》《监察证据学》等实务课程,体现了网页48强调的"理论实践融合"理念。但当前教材建设仍滞后于实践发展,亟需编写类案指引和监察解释学专著。

党内法规与国家法律的衔接研究开辟新领域。网页32提到的"党内法规同国家法律衔接协调"选题,在政务处分双轨制中具有特殊价值。中央纪委2025年发布的《政务处分法实施问答》明确,党纪处分程序与监察处置程序应建立"并联审查"机制,这要求理论界深入研究两种规范的价值调和与程序协同。清华大学廉政与治理研究中心建议,建立"党纪国法衔接专家委员会",为复杂案件提供咨询意见。

本文通过分析法律衔接、权力制约、国际协作、制度创新四个维度,揭示了监察法治化进程中的关键问题。研究表明,监察法的生命力在于动态平衡反腐效能与人权保障,这需要持续完善证据衔接规则、健全权力制约机制、创新国际合作模式、强化学科体系支撑。未来研究可着重探索人工智能在监察证据审查中的应用、监察合规激励机制构建等前沿领域,为打造中国特色的监察法治范式提供理论指引。正如网页48所述,纪检监察学的学科化发展将为国家治理现代化注入新的学术动能。