在浩瀚的文明长河中,中国古典诗词犹如璀璨的星辰,构建起独特的文化星座。从《诗经》"关关雎鸠"的自然咏叹,到李白"仰天大笑出门去"的豪放洒脱;从陶渊明"采菊东篱下"的隐逸志趣,到苏轼"一蓑烟雨任平生"的豁达人生,这些凝结着先人智慧的文字,早已超越了简单的文学范畴,成为中华民族的精神基因库。当我们翻开经典古诗文大全,实际上是在开启一扇通向文明内核的时空之门。

文化传承的活态基因

经典古诗文是中华文明最鲜活的遗传密码。在甲骨文尚未完全释读的今天,我们仍能通过《诗经》中的"七月流火,九月授衣"准确感知三千年前的农耕时序。这种跨越时空的文化延续性,使古诗文成为理解传统社会的"活化石"。敦煌藏经洞出土的《秦妇吟》写本,不仅印证了韦庄诗作的流传轨迹,更揭示了中古时期民间文化传播的生动图景。

古诗文中的岁时节令、礼仪习俗、观念,构建起完整的文化生态系统。杜甫"朱门酒肉臭,路有冻死骨"的批判精神,范仲淹"先天下之忧而忧"的士人情怀,都在潜移默化中塑造着民族性格。哈佛大学东亚系教授宇文所安指出:"中国古典诗歌是一个自足的意义宇宙,每个意象都是文化基因的载体。

艺术审美的巅峰典范

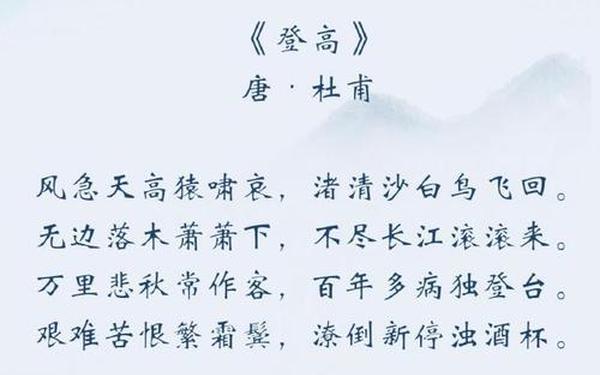

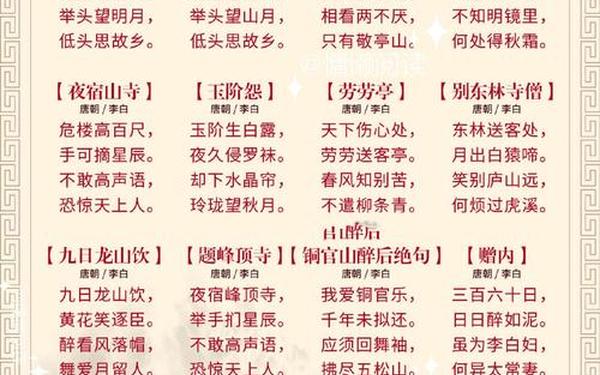

古诗文的艺术成就达到了人类语言表达的极致境界。在有限的格律框架中,诗人创造出了无限的审美可能。李商隐"沧海月明珠有泪"的朦胧意象,王维"大漠孤烟直"的构图美感,都展现出惊人的艺术创造力。这种"戴着镣铐跳舞"的创作智慧,形成了汉语特有的音乐性和画面感。

艺术史学家高居翰在研究宋代文人画时发现,题画诗与视觉图像构成了"诗画同源"的美学范式。苏轼评价王维"诗中有画,画中有诗",恰恰揭示了古诗文多维度的审美特质。当代语言学家王力通过计量分析证明,唐诗的平仄规律暗合黄金分割比例,这种形式美学的科学性令人惊叹。

哲学智慧的微型宇宙

经典诗文往往蕴含着深刻的哲学思考。陶渊明"此中有真意,欲辨已忘言"的玄思,与海德格尔"语言是存在之家"的哲学命题形成跨越时空的对话。李白"天生我材必有用"的自信宣言,暗合存在主义对个体价值的肯定。这些思想碎片如同棱镜,折射出中国哲学的多维光谱。

在认知科学领域,学者们发现古诗文中大量使用的隐喻思维,与现代概念整合理论高度契合。如李煜"问君能有几多愁"将抽象情绪具象为"一江春水",这种认知转换方式至今仍在影响我们的思维方式。清华大学出土文献研究中心的研究表明,《楚辞》中的神话意象体系,实际构建了完整的宇宙认知模型。

现代价值的再生土壤

在全球化语境下,经典古诗文正经历创造性的现代转化。《中国诗词大会》现象证明,传统诗词能与新媒体时代完美融合。叶嘉莹先生倡导的"弱德之美",将古典诗意转化为现代人的精神救赎。这种文化再生产过程,使古老的文字焕发出新的生命力。

教育领域的研究数据显示,古诗文学习显著提升青少年的语言敏感度和文化认同感。北京大学语文教育研究所的实验表明,采用意象分析法教学,学生诗歌理解能力提升37%。在人工智能领域,古诗文语料库正在为自然语言处理提供独特的训练样本,谷歌AI实验室已成功模拟出符合唐宋格律的诗词创作。

站在文明传承的维度回望,经典古诗文既是过往智慧的结晶,更是面向未来的文化资本。它要求我们既要像考古学家般严谨考据,又要如创新者般大胆转化。在数字人文技术日新月异的今天,建立跨学科的研究范式,开发沉浸式的传播方式,或许能让这些古老文字在新时代绽放异彩。当我们真正理解"不薄今人爱古人"的深意,就能在传统与现代的对话中,找到文明延续的真正密钥。