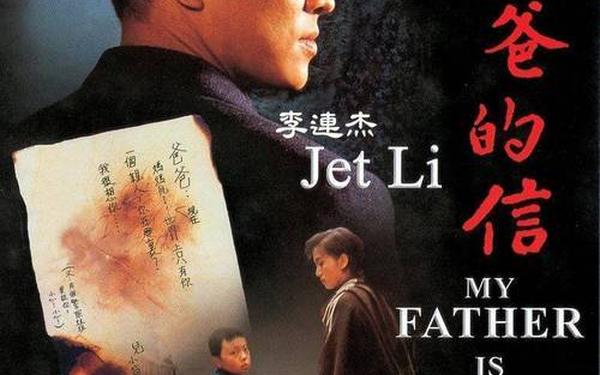

1995年上映的《给爸爸的信》以警察巩伟的父子亲情为主线,在元奎凌厉的动作美学框架下,李连杰、谢苗、梅艳芳组成的演员阵容成为影片成功的关键。李连杰饰演的巩伟兼具硬汉气质与隐忍父爱,其标志性的武术动作与角色内心挣扎形成强烈反差,例如黑吃黑行动中保护梅艳芳的桥段,既展现拳拳到肉的武打设计,又暗藏对家庭责任的愧疚。谢苗以11岁年龄诠释的巩固,在武校以一敌五的毛巾战中,将少年早熟与纯真并存的特质演绎得淋漓尽致,与李连杰的父子搭档戏更开创华语动作片“代际传承”的经典范式。

梅艳芳的加入则为刚硬叙事注入柔情,她饰演的方逸华从冷面督察到“代理母亲”的转变,通过目睹巩伟妻子病逝、抚养巩固等情节层层递进。影片结尾三人组成新家庭的设定,虽被部分观众认为略显理想化,但梅艳芳与谢苗的互动自然真挚,成功平衡了片的暴力美学与温情。这种演员间的化学反应,使得动作场面不仅是视觉奇观,更成为角感的外化表达。

反派张力:于荣光的突破性表演

于荣光饰演的犯罪集团头目甫光,以“兄弟就是用来出卖的”等台词成为90年代港片反派的标志性存在。其黑风衣、白手套的造型设计,配合刻意压低的声线与神经质举止,塑造出兼具优雅与癫狂的复杂形象。在码头终极决战中,他与李连杰的腿功对决堪称教科书级别,风衣翻飞间既凸显招式美感,又暗喻人物宿命般的毁灭倾向。这种表演突破了他早期在《东方不败》中的侠客形象,证明其驾驭多元角色的能力。

配角阵容同样贡献亮眼表现:卢惠光饰演的高个打手以招牌高踢腿强化动作戏层次感;邹兆龙扮演的沉默杀手,仅靠眼神与肢体语言便传递出危险气息;柯受良饰演的狱友小黑,则通过市井化的幽默表演调剂叙事节奏。这些角色虽戏份有限,却共同构建起充满压迫感的犯罪世界,为主角成长提供戏剧张力。

创作团队:港片美学的幕后推手

导演元奎与编剧王晶的组合,奠定了影片商业与艺术的平衡基因。元奎将中国传统武术与港式枪战融合,如开场闹市火拼的长镜头调度,既保留李连杰的武术特色,又通过汽车爆破、高空坠物等元素增强现代感。其客串的调酒师角色,更体现港片黄金时代电影人“演导一体”的创作传统。王晶的剧本则在主线中嵌套社会批判,通过“保护拍卖富豪的警察月薪仅数百元”等细节,暗讽贫富差距与体制困境,这种现实关照使类型片表层。

黄沾与雷颂德的配乐同样功不可没,主题曲《真的爱你》粤语版在父子分别场景中的运用,以柔情旋律解构暴力叙事。摄影指导刘满棠采用高对比度布光,例如巩伟与甫光最终对决的暗调场景,通过顶光投射的人物阴影,隐喻正邪对抗的精神困局。这些幕后精英的协同创作,使得影片成为研究90年代港片工业体系的典型样本。

文化价值:跨越时代的父子寓言

影片通过“诈死考验”等戏剧化桥段,探讨传统父权与现代亲子关系的冲突。巩伟为任务缺席妻子临终时刻的设定,折射90年代内地务工潮下的家庭离散现状;而巩固用传呼机联络父亲的细节,则巧妙将通讯技术进步转化为亲情纽带符号。这种将个人命运嵌入时代洪流的叙事策略,使影片在25年后仍具现实意义,2022-2024年间CCTV6多次重播引发的怀旧热潮即为明证。

在跨文化传播层面,影片英文名《My Father Is Hero》直指东方家庭的核心。谢苗饰演的“功夫神童”形象,与同时期《新少林五祖》形成互文,共同构建起90年代华语电影对少年英雄的文化想象。而于荣光的反派美学,更影响后续《杀破狼》《导火线》等片的角色塑造。

类型外壳下的情感内核

《给爸爸的信》以演员阵容为锚点,在动作类型框架中完成对父子关系的深度书写。李连杰与谢苗的“代际武打”模式、梅艳芳的性别角色突破、于荣光的反派美学创新,共同构成港片黄金时代的创作切片。当前华语电影研究可进一步关注该片对“警察”形象的重构,以及谢苗等童星转型的产业意义。对于当代创作者而言,如何像元奎团队般在商业类型中注入人文关怀,仍是值得探索的方向。当观众重温巩伟与巩固联手抗敌的经典画面时,看到的不仅是酣畅淋漓的动作设计,更是一个时代对家庭价值的集体致敬。