在中国古典文学的璀璨星河中,《水浒传》以其磅礴的史诗格局与鲜活的人物群像占据着独特地位,而《景阳冈》作为武松传奇的高光篇章,凭借惊心动魄的打虎场景与多维度的人物塑造,成为文学史上不可忽视的经典。这场的生死较量不仅是力量的对抗,更是人性光辉与生存意志的交响,其艺术魅力历经千年仍激荡人心。本文将从情节结构、人物性格、语言艺术与主题象征四个维度,深入解析这一文本的文学价值。

一、叙事的张力:起承转合的节奏

《景阳冈》采用四幕式结构层层递进,形成张弛有度的叙事节奏。开篇“饮酒”场景中,武松连饮十八碗的豪迈与店家“三碗不过冈”的警告形成强烈反差,既埋下伏笔又塑造出人物桀骜不驯的性格特征。施耐庵在此处刻意拉长铺垫,通过四次“叫道”的语言描写与三次筛酒动作的反复,将悬念逐步推向顶峰,如同紧绷的弓弦蓄势待发。

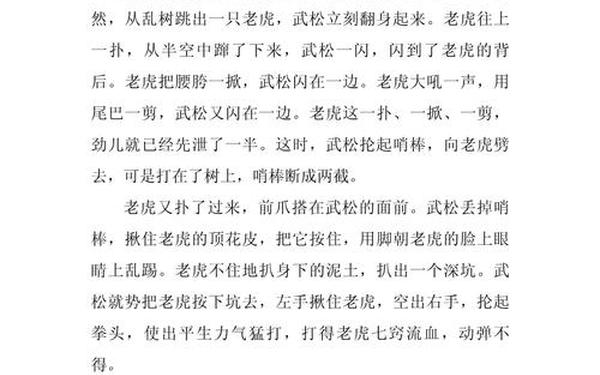

当情节推进至“上冈”阶段,作者笔锋陡转,以官榜揭晓真相的突转打破主人公的心理预期。此时的武松陷入进退维谷的困境:折返则颜面尽失,前行则直面生死。这种戏剧性转折不仅凸显人物“明知山有虎”的倔强,更通过“酒化作冷汗”的生理细节,揭示英雄光环下真实的人性恐惧。至“打虎”高潮部分,哨棒折断的意外设计打破传统英雄叙事的完满性,迫使武松赤手空拳对抗猛兽,将叙事张力推向极致。

二、英雄的解构:神性与人性的交织

武松的形象颠覆了传统英雄的扁平化塑造。在“三闪”避虎的经典场景中,其灵活身姿与精准判断彰显超凡武艺,但颤抖的双手与急促的呼吸又暴露凡人的生理局限。金圣叹曾评价武松“阔、毒、正、良、快、真、捷、雅、大、警”兼具,这种矛盾特质在打虎过程中得到完美诠释:他既能在电光火石间抓住虎尾反守为攻,也会因用力过猛误击树干。

更深层的解构体现在心理描写层面。当官府榜文证实虎患存在时,武松“寻思回酒店”的瞬间犹疑,暴露出英雄主义外壳下的求生本能。施耐庵在此运用“空白艺术”,未直接描写心理活动,而是通过“细想一回”“自言自语”等动作暗示人物内心的天人交战,这种留白手法使形象更具立体感。正如现代文学评论家指出,正是这些“不完美”使武松超越符号化英雄,成为具有永恒生命力的文学典型。

三、语言的炼金:视听通感的营造

文本对动作描写的处理堪称古典小说范本。“扑、掀、剪”三组动词精准捕捉猛虎的攻击形态,配合“铁棒似的虎尾”“半天里起个霹雳”的比喻夸张,构建出强烈的视听冲击。研究者统计发现,仅打虎段落就密集使用23个动词,形成疾风骤雨般的语言节奏,让读者仿佛亲历爪牙交错的血腥现场。

环境描写同样暗含叙事功能。开篇对景阳冈“怪石嶙峋”“古木森森”的渲染,不仅是自然景观的铺陈,更是危险与挑战的隐喻。当武松在暮色中独行时,渐暗的天光与呼啸的山风构成心理外化的环境符号,其象征意义远超地理空间的简单描述。这种将环境人格化的手法,使自然景象成为推动情节发展的隐性力量。

四、文化的镜像:反抗精神的图腾

从社会语境考察,打虎行为蕴含着深层的文化编码。在“”的叙事母题下,景阳冈的猛虎既是自然界的威胁,也是腐败官僚体系的隐喻。武松赤手撕碎兽王的过程,象征着底层民众对压迫力量的反抗,其“拳打镇关西”“醉打蒋门神”等后续情节构成完整的抗争叙事链。这种将个人勇武升华为集体反抗的书写策略,使文本获得超越时代的解读空间。

当代文化研究者发现,《景阳冈》的传播史恰是大众心理的投射史。明清时期说书人强化打虎细节以满足市民阶层的猎奇心理;20世纪戏曲改编突出英雄气概以呼应救亡图存的时代主题;当今影视作品则更多挖掘人物的心理创伤。这些改编重写本构成动态的意义再生产场域,证明经典文本的永恒生命力。

《景阳冈》的艺术成就,在于它完美平衡了传奇性与真实性、英雄主义与人性本真。通过四幕结构的精密设计、矛盾性格的深度刻画、暴力美学的语言呈现以及多层象征的意义建构,施耐庵创造了一个既扎根历史又超越时代的文学标本。未来研究可进一步关注其跨媒介传播规律,或从比较文学视角分析中西英雄叙事差异,这将有助于更全面理解古典名著在现代语境中的传承与创新。