在教育的园地里,教师批阅作文时总能与童稚的奇思妙思不期而遇。当学生将“含羞草可能比较不要脸”的淘宝体回复写入试卷,或是用“真便宜呀真便宜”循环文字硬凑四百字时,这些看似荒诞的文本背后,实则是教育场域中创造力与规范性的深度博弈。这些让教师“吐血三碗”的作文,既是童趣的宣泄口,也是教育评价体系的试金石。

一、无厘头叙事与严肃教育的碰撞

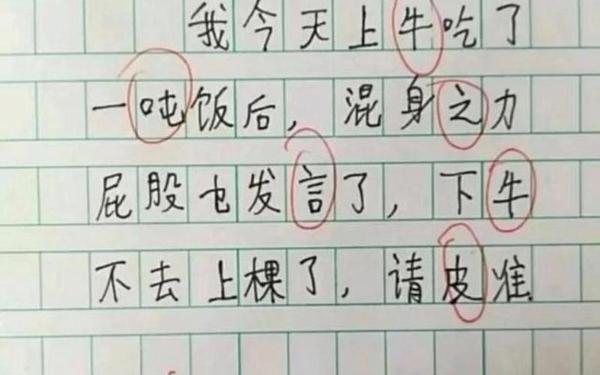

在考场作文《全家福》中,学生用“爸爸的脸像地球,有盆地有山丘”的比喻引发教师啼笑皆非的批注,这种解构式写作将家庭温情转化为地理教材般的冷幽默。更有学生在《倒垃圾》中将家务劳动演绎成谍战剧,幻想垃圾袋里藏着通缉犯,最终以“我决定改天再倒”收尾,展现出将生活琐事重构为悬疑片的叙事能力。

此类写作往往突破常规逻辑框架,如某生将“井盖闭合”的社会责任故事改编成“君子报仇”的黑色幽默。教育研究者指出,这种叙事策略本质是青少年对权威话语体系的反叛实验,通过夸张变形解构命题作文的严肃性,其价值在于揭示了标准化写作模板与学生真实表达欲望的错位。

二、语言系统的降维颠覆

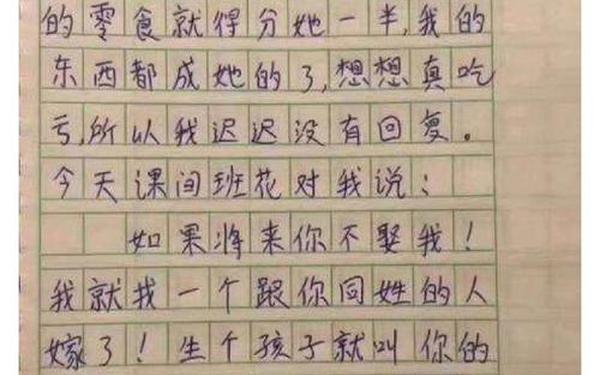

当“轴线我们既是不可能卖假货的”这类淘宝客服话术出现在口语交际题答案中,或是“妈妈双眼皮是去店里做的”这类隐私细节写入《我的妈妈》,学生实际上在尝试建立平行于教学语言的新话语体系。网络流行语、短视频梗、游戏术语正以惊人的速度渗透进作文本,如“扎心了老铁”“真香警告”等表达频繁现身。

语言学家观察到,这种“语码混合”现象呈现出代际差异特征:00后学生更倾向将亚文化符号植入正式文本,形成独特的“跨次元写作”。某篇《我的理想》宣称要当鸡屎“臭死数学老师”,这种极端化比喻实则是用生理性厌恶解构传统理想教育的崇高性,其语言暴力背后隐藏着对学业压力的另类宣泄。

三、文本结构的奇葩策略

为应对字数要求,学生们创造出令人瞠目的文本增殖术。有学生将家族成员名录扩展成“凑字全家福”,从父母堂表亲到干爹干妈全数罗列;更有机智者发明“密码保护法”,在作文题后标注“想看全文请输入验证码”,这种交互式写作彻底打破传统文本的线性结构。

在《鱼会不会淹死》等“伪科学”作文中,学生通过循环论证构建自洽逻辑:先假设鱼类具有陆地呼吸系统,继而推导出“淹死说”的合理性。这种看似荒谬的思辨,实则是青少年形式逻辑思维的萌芽,只不过嫁接在非现实语境中生长。

四、价值体系的冲击实验

某篇《黄叔叔来访记》因标点缺失导致误会,将“黄叔叔亲了我妈妈”的日常场景异化为桃色事件,这类文本事故暴露出语言规范对现实认知的塑造作用。更有学生在《期末总结》中直言“活着就是最大的成就”,用存在主义哲学消解成绩至上的评价体系。

教育学者指出,这些“问题作文”实质是价值认知的试错过程。如毛泽东少年时期撰写的《商鞅徙木立信论》,虽被老师盛赞“自是伟大之器”,但其间蕴含的批判思维与当下学生的叛逆写作具有内在一致性,区别仅在于表达方式的雅俗分野。

五、教育评价的弹性空间

面对非常规写作,教师的反应呈现两极分化:既有将《全家福》批注“给你99分”的包容,也有对《我的理想》直接判零分的严苛。这种评价差异映射出教育理念的深层矛盾——究竟是维护文本规范的纯洁性,还是保护创造力的野性生长?

值得关注的是,部分教师开始建立“非常规作文评估矩阵”,从创意指数、逻辑自洽度、情感真实值等维度进行量化评价。这种尝试为“吐血作文”开辟了转化通道,使《井盖复仇记》的黑色幽默可转化为叙事张力得分,《淘宝客服体》则可计入跨文体写作实验分。

在文本规范与创造力的永恒张力中,那些让教师“吐血三碗”的作文恰似教育生态的鲶鱼。它们迫使教育者重新审视写作评价的维度,启示我们:或许真正的写作教育,不是将学生塑造成合格的字匠,而是帮助他们在思维荒原上开辟出既符合公共表达规范,又保有个人印记的言语路径。未来的研究或可深入探讨亚文化符号与学术写作的融合机制,建立更包容的文本评价模型,让教育场域既能接纳“鸡屎理想”的叛逆,也能培育出如毛泽东《商鞅论》般的思辨锋芒。