在当今教育理念中,智力开发与趣味学习的结合愈发受到重视,而脑筋急转弯以其独特的思维挑战性,成为6-12岁儿童成长过程中的“智慧加速器”。这类看似简单的谜题,实则通过语言的双关、逻辑的反转和常识的重构,为儿童构建了一个充满想象力的认知世界。正如心理学研究指出,6-12岁是儿童抽象思维和创造力发展的关键期,而脑筋急转弯正是激活这一阶段潜能的绝佳工具。

思维训练的多维价值

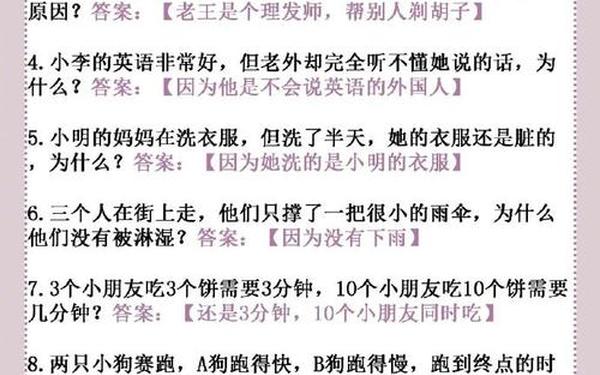

脑筋急转弯的本质在于打破常规思维定式。例如“森林里有一条眼镜蛇却不咬人”的答案“森林里没人”,要求儿童跳出“眼镜蛇有毒”的生物学常识框架,转而关注场景逻辑的完整性。这种训练能显著提升思维的灵活性和发散性,香港大学婴儿研究室主任Chia-Huei Tseng的研究表明,多模态刺激需与核心信息一致时才能有效促进认知,而脑筋急转弯正是通过语言与逻辑的双重刺激实现这一目标。

更重要的是,这类游戏培养了儿童的“元认知”能力。当孩子尝试解答“时钟什么时候不会走”时,需要同时调动物理常识(钟表机械结构)和语义理解(“走”的双关含义)。麻省理工学院认知科学家劳拉·舒尔茨指出,游戏行为是学习的前置动作,而脑筋急转弯通过趣味化的思维碰撞,使儿童在无意识中完成认知升级。

认知发展的黄金钥匙

6-12岁儿童的认知发展呈现“符号化”特征。如“门里站着一个人”对应汉字“闪”,这类字谜将抽象符号与具象画面结合,促进儿童从具象思维向抽象逻辑过渡。美国坦普尔大学的研究显示,主动探索性学习比被动接受信息更有利于神经元连接,而脑筋急转弯的问答机制天然契合这一学习规律。

在语言能力方面,谜题中的谐音梗(如“急死了”对应“鸡死了”)和成语重构(如“三翻两次”对应翻跟斗)拓展了儿童的语言敏感度。中国儿童心理学家林静指出,益智玩具需具备“简单化”特征以激发自主思考,这与脑筋急转弯的短小精悍特质不谋而合。通过反复的语言解码训练,儿童逐渐掌握隐喻、借代等高级修辞手法。

亲子互动的桥梁作用

在数字化时代,脑筋急转弯成为重建家庭情感联结的独特媒介。当家长与孩子共同探讨“为什么5大于0、0大于2”的石头剪刀布逻辑时,双方进入平等对话场域。哈佛大学亲子关系研究显示,每周3次以上的共同游戏可使亲子亲密度提升42%,而脑筋急转弯的零门槛特性使其成为家庭互动的理想选择。

这种互动还蕴含教育心理学中的“脚手架理论”。当孩子困惑于“9个橙子分给13人”时,家长通过提示“榨汁”引导其突破实物分配思维,而非直接给出答案。中山大学王竹立教授在创新思维训练中发现,引导式提问比灌输式教学更能激发创造力。这种协作解谜过程,既强化了儿童的独立思考能力,又重塑了家庭教育的互动模式。

教育实践的科学路径

有效的脑筋急转弯教育需遵循儿童发展规律。对于低龄儿童,应选择具象化谜题,如“什么车横冲直撞”对应“碰碰车”,这类答案与生活经验直接相关;而高年级儿童可接触“老詹的狗不生跳蚤”等需要多重逻辑推理的题目。英国皇家科学院研究证实,分阶训练能使益智游戏效果提升57%。

在方法论层面,建议采用“三阶段教学法”:认知阶段通过趣味谜题激发兴趣,联系阶段结合学科知识深化理解(如用“一纸空文”讲解成语),创造阶段鼓励儿童自编谜题。清华大学出版的《越玩越聪明的脑筋急转弯》显示,系统化训练可使儿童发散思维得分提高31%。

思维革命的起点

脑筋急转弯看似是儿童游戏,实则是思维革命的微型实验室。它通过反常识的答案设计、多模态的认知刺激和情感化的互动场景,为6-12岁儿童构建了立体化的智力发展模型。未来的研究可进一步探索其与AI教育工具的融合路径,或通过脑神经科学监测解题时的认知激活区域。正如爱因斯坦所言:“想象力比知识更重要”,而脑筋急转弯正是守护儿童想象力的智慧之钥。建议教育者将此类游戏纳入校本课程,家长每日安排10分钟“家庭脑力时间”,让思维训练成为孩子终身受益的习惯。