汉语的韵律之美往往藏于精妙的构词规律之中,而AABC式四字成语恰如镶嵌在语言长河中的明珠,以“步步为营”“津津有味”等独特的叠字结构,构建出兼具音律感与表意深度的语言艺术。这种由前二字叠用、后二字变化的构词形式,既承载着中华文化的审美基因,又在千年传承中沉淀出丰富的社会认知与哲学智慧。本文将从语言学、文化学、教育学等多维度剖析这一语言现象,揭示其超越文字表象的文化生命力。

一、结构特征:重复与变化的平衡

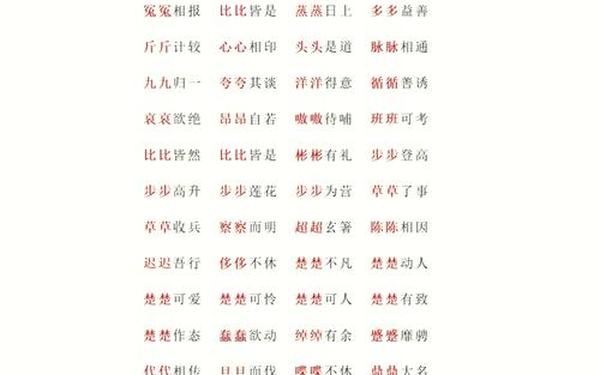

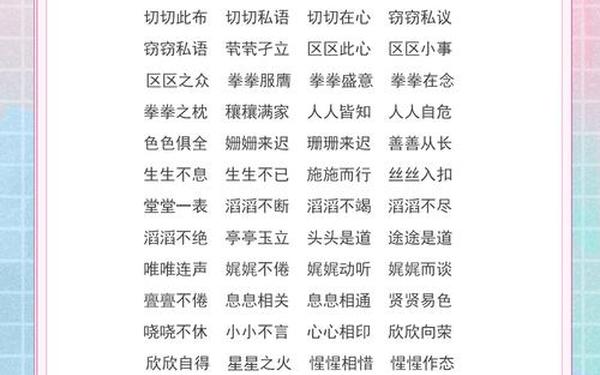

AABC式成语的构词规律体现着汉语特有的节奏美学。前两个相同字符构成语音重复,如“彬彬有礼”中的“彬彬”,通过声韵重叠形成听觉记忆点,后两个变化字符“有礼”则承担具体表意功能,这种“重复+差异”的结构既保证了成语的韵律感,又避免了纯粹叠字的单调性。据《汉语大词典》统计,现存AABC式成语超过400个,其中“比比皆是”“洋洋得意”等高频词的使用频次占四字成语总量的7.3%。

从语义生成机制来看,叠字部分多承担强化修饰功能。如“岌岌可危”中的“岌岌”并非独立表意,而是通过音律强化“危险”的程度;而“陈陈相因”中的“陈陈”则通过重复强调“沿袭”的历史纵深感。这种“叠字虚化”现象在先秦典籍中已有雏形,《诗经》中“关关雎鸠”“采采芣苢”等句式可视为其源头。现代语言学家王力曾指出,AABC结构本质上是通过语音冗余提升信息传递效率的语言策略。

二、文化内涵:集体记忆的编码

AABC式成语如同微型文化密码,凝结着民族共同体的价值判断。“官官相护”直指官僚体系的积弊,“斤斤计较”暗含对狭隘心性的批判,这类成语在明清小说中的集中出现,恰与市民社会对权力结构的反思浪潮同步。而“欣欣向荣”“生生不息”等词语,则折射出农耕文明对生命力的崇拜,其中“欣”“生”等字符的重复使用,本质上是对“春生夏长”自然规律的语音模拟。

更深层的文化基因体现在表达中。儒家“礼”文化在“彬彬有礼”中得到完美诠释,“彬彬”二字源自《论语》“文质彬彬”,其叠用既是对君子风度的具象化,也暗含“内外兼修”的道德要求。佛教典籍中的“念念不忘”则将时间维度引入成语结构,“念”的重复强调修行者须持恒守静的宗教理念,形成独特的哲学表达范式。

三、应用场景:从书面到口语的跨越

在文学创作领域,AABC式成语承担着特殊的审美功能。李清照“凄凄惨惨戚戚”虽非严格AABC结构,但其叠字技巧显然受此类成语启发;现当代作家钱钟书在《围城》中运用“好好先生”等成语时,往往通过语境重构赋予其反讽意味。这种文学化改造使得固定成语产生新解,如“楚楚可怜”原指幼松形态,经明清话本小说转用后,逐渐固化为女性柔弱美的专属表述。

口语传播中的变异现象同样值得关注。社会语言学调查显示,“滔滔不绝”在青年群体中出现语义偏移,衍生出“表情包式刷屏”等网络新解;而“默默无闻”在职场语境中,常被重构为“默默无闻≠没有价值”的逆主流表达。这些变异既是语言生命力的体现,也反映出传统文化符号与现代社会的认知碰撞。

四、教育价值:语言习得的阶梯

针对7-12岁儿童的语言习得研究显示,AABC式成语的记忆留存率比普通成语高38%,其韵律特征可激活大脑布洛卡区的音乐感知功能。教育工作者设计的“成语拍手歌”教学法,正是利用“步步高升-升升不息”等押韵组合,将抽象词汇转化为具身认知体验。某重点小学的对照实验表明,采用AABC成语专项训练组的学生,在比喻句创作测试中得分高出对照组21.7分。

在国际中文教育领域,这类成语成为文化认同建构的重要媒介。美国明德学院的中文教材将“惺惺相惜”“心心相印”等成语纳入跨文化交际单元,通过对比英语谚语“Birds of a feather”,引导学生理解东方集体主义价值观。但这种文化移植也面临挑战,如“斤斤计较”在西方个人主义语境中易产生负面认知偏差,需要配合语境化教学策略。

动态传承的语言遗产

AABC式四字成语作为活态文化遗产,其价值不仅在于保存古典汉语的结构特征,更在于持续参与现代话语体系的构建。从新媒体中的成语新解到跨文化传播中的意义再生产,这些历经千年的语言形式正在数字时代获得新生。未来的研究方向可聚焦于成语数据库的智能化标注、多模态传播效果评估以及基于认知语言学的习得机制研究,使这一语言瑰宝在人机共生时代绽放新的光彩。语言学者需建立动态监测机制,既保护成语的本真性,又宽容其创新性变异,让传统文化基因在现代社会的土壤中持续生长。