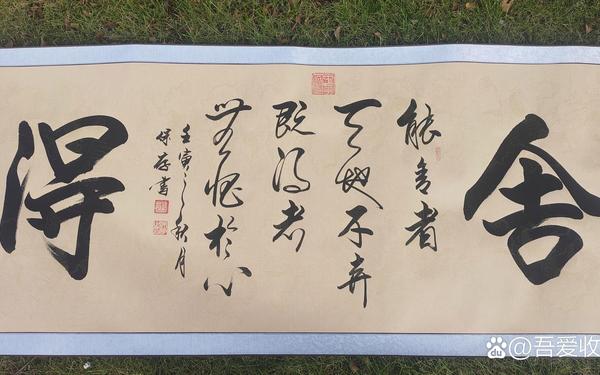

“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”孟子在《告子上》的论断,不仅奠定了儒家的核心命题,更塑造了中华民族两千余年的人格范式。从孔子的“杀身成仁”到文天祥的“留取丹心照汗青”,舍生取义的精神始终在历史长河中激荡。这种超越生命价值的选择,既是对“义”的极致诠释,也是对人性尊严的崇高礼赞。

在儒家哲学体系中,“义”被赋予形而上的本体意义。《孟子·离娄上》明言:“义,人之正路也”,强调其作为道德律令的绝对性。当生命存在与道义准则产生冲突时,舍生取义的抉择实质上是对人性本质的回归。正如赵岐注《孟子》所言:“此天之所与我者”,将这种精神归源于天人合一的道德自觉。现代学者郑鼎文指出,这种选择不是被动牺牲,而是主体对更高价值的主动拥抱,体现着“从心所欲不逾矩”的精神自由。

二、历史实践与精神传承

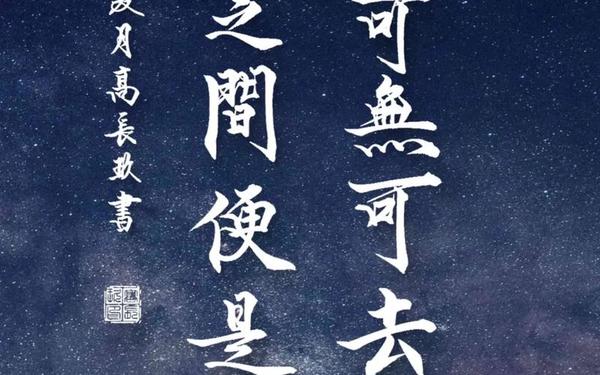

翻开中国历史长卷,舍生取义的实践谱写着壮丽的英雄史诗。文天祥在《正气歌》中以“时穷节乃见”彰显士人气节,谭嗣同“我自横刀向天笑”的绝笔,将这种精神推向近代启蒙的思想高度。值得注意的是,这种精神不仅存在于庙堂之上:明代乞丐拒食嗟来之食的典故,印证着孟子所言“乞人不屑”的道德底线,说明舍生取义早已内化为民族集体无意识。

这种精神的传承载体异常丰富。从《论语》《孟子》的经典文本,到戏曲中的《赵氏孤儿》《霸王别姬》,再到革命烈士的绝命诗,不同时代的文化形态都在重构着舍生取义的价值表达。李泽厚在《中国古代思想史论》中分析,这种精神之所以能突破时代局限,在于其始终保持着“实用理性”与“道德理想”的辩证统一,既提供终极关怀,又指导具体实践。

三、现代诠释与社会价值

在和平发展的当代语境中,舍生取义呈现出新的时代内涵。抗疫中医护人员的逆行,消防战士的火场冲锋,本质上都是“义”的现代表达。学者在《修身之仁》中提出:现代社会的“义”已扩展为“包括正义在内的一切公益”,舍生取义转化为对集体利益的守护。这种转化并非降低标准,而是将崇高精神落地为可实践的公民责任。

市场经济环境下,舍生取义精神面临新的挑战。某些企业为利益制造毒奶粉、地沟油,恰如孟子批判的“万钟则不辨礼义而受之”。但更多企业家通过慈善捐赠、环保投入践行新时代的“取义”,印证着“以义取利,德兴财昌”的商业。这种辩证发展证明,传统精神完全能在现代性土壤中焕发新生。

四、文化批判与当代反思

对舍生取义的解构与重构始终并存。鲁迅曾质疑盲目效死的愚忠,强调“要我们保存他们,首先要他们值得保存”。这种批判不是否定精神本身,而是剔除封建礼教的杂质,保留其核心的人道主义光辉。当代学者提出,应将“义”的阐释权从威权叙事中解放,建立基于个体良知的价值判断体系。

在全球化语境下,舍生取义精神面临文化比较的考验。西方个人主义思潮冲击下,有人质疑其为“集体对个体的暴力”。但抗疫中中西方的不同应对表明,这种精神在危机时刻仍展现出独特优势。哈佛燕京学社杜维明教授认为,关键在于找到“个体生命权”与“社会责任感”的平衡点,使传统精神完成现代性转化。

从孟子笔下的理论构建到当代社会的实践探索,舍生取义始终是中华文明的精神坐标。它既塑造了文天祥“天地有正气”的民族脊梁,也孕育着新时代公民的责任担当。在人类命运共同体建构的今天,我们更需要以创造性转化的智慧,让这种精神在保障个体尊严的前提下,继续指引文明前行的方向。未来的研究可深入探讨:数字化时代如何传承舍生取义精神?多元价值观背景下如何建立新的“义”的标准?这些课题的解答,将推动传统文化精神在当代绽放新的光芒。