在语言表达的浩瀚星空中,“舒服”如同一个温暖的光点,承载着人类对身心愉悦最质朴的追求。当我们在描述春风拂面的轻柔、家居环境的温馨或精神状态的松弛时,单一词汇的重复使用往往会让语言失去生命力。汉语中“惬意”“安适”“熨帖”等词汇的丰富存在,不仅构建了细腻的情感光谱,更折射出中华文化对生命体验的独特感知。这些词汇如同调色盘上的颜料,让表达者得以精准捕捉从生理舒适到精神满足的多维层次,使语言真正成为传递心灵温度的媒介。

一、词汇的语义光谱

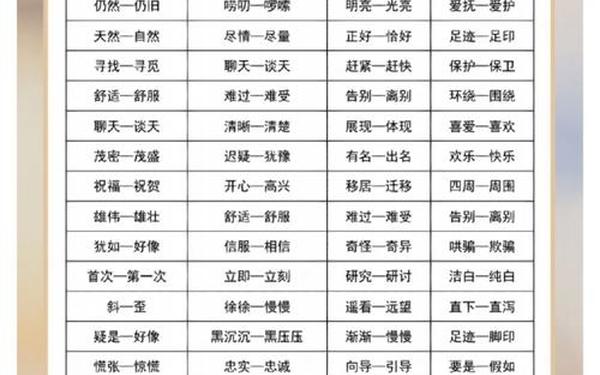

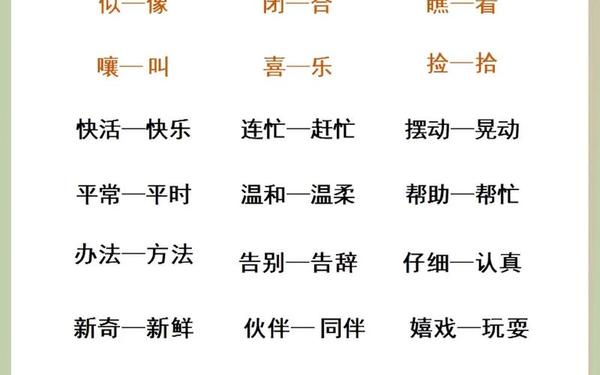

在近义词体系中,“舒服”衍生出的二十余个关联词汇构成了独特的情感光谱。基础层的“舒适”侧重物理环境的宜人性,如《现代汉语词典》所释“给人以安乐舒服的感觉”,常用于描述家居布置或衣着体验。进阶的“舒畅”则向心理维度延伸,《儿女英雄传》中“心神舒畅”的表述,揭示其暗含的情绪通达性。而“惬意”作为高频文学用词,常与审美体验相关联,如陶渊明“采菊东篱下”的闲适境界,其词源中的“惬”本义即为心满意足。

这些词汇的差异体现在情感强度与体验维度。研究显示,“安适”多用于老年群体对生活状态的描述,暗含岁月静好的持续性;而“畅快”则与瞬时情绪释放密切相关,常出现在运动后大汗淋漓或难题破解的场景中。语言学教授王宁指出,汉语近义词的丰富性源于“单音节词根强大的组词能力”,如“舒”字通过搭配不同词素,可衍生出舒展、舒心、舒泰等十余种变体。

二、高级替换词的艺术

在文学创作与学术写作中,“熨帖”“恬逸”等高级词汇的运用能显著提升文本质感。张爱玲在《半生缘》中用“熨帖”形容妥帖的情感关系,这个源自织物整理的词汇,既保留了物理触感的细腻,又隐喻着人际关系的和谐无间。钱钟书偏好使用“恬逸”,其《围城》中“恬逸的午后”传达出超越普通安逸的精神超脱感,与道家“虚静恬淡”的哲学观形成互文。

这些词汇的陌生化效果源于词源激活。如“偃意”本指仰卧之姿,引申为毫无拘束的畅快,其甲骨文字形中的人体侧卧象形,使词汇自带画面张力。认知语言学实验表明,此类高级词汇能引发读者大脑梭状回更强的激活,说明其具有引发多模态联想的独特优势。

三、语境的适配美学

正式场合中,“适意”比“舒服”更显庄重,王安石《游褒禅山记》用“而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”表达未尽兴之感,若替换为“不得舒服”则文气尽失。医疗语境中的“安适护理”(comfort care)概念,若直译为“舒服护理”则丧失专业严肃性。这种语域适配规律在跨文化交流中尤为重要,如英文comfort的汉译需根据场景在“慰藉”“舒适”“安逸”间精准抉择。

日常对话中词汇选择体现社会关系亲密度。对长辈用“称心如意”表达祝福,既维持敬意又避免“舒服”的随意性;情侣间“和你在一起很熨帖”的表述,则比“舒服”更具情感浓度。网络流行语“巴适得板”的地域特色,证明方言词汇正在重塑现代汉语的表达生态。

四、文学与生活的变奏

汪曾祺在《人间草木》中写道:“秋风一起,连坐在竹椅里喝酽茶都格外安适”,此处“安适”既描摹身体感受,又暗含对慢生活的礼赞。迟子建《额尔古纳河右岸》用“驯鹿脊背上的鞍子格外舒坦”,使游牧民族的生活智慧跃然纸上。这些文学化处理证明,高级词汇的恰当运用能建构文本的多重意义空间。

口语传播中,主持人用“本次航班将带给您恬逸的飞行体验”,比“舒服”更具品牌辨识度。房地产广告“让每个细胞都惬意舒展”的文案,通过通感手法激活消费者的具身认知。这些案例显示,词汇升级已成为现代传播的必修课。

站在语言演化的长河中审视,近义词体系既是文化基因库,又是时代精神的镜像。未来研究可深入探讨方言词汇的标准化路径、网络用语对传统词汇的再造机制,以及跨语言舒适表达的比较研究。对于语言学习者,建立“舒适语义场”词汇树,配合语境模拟训练,或将开创词汇教学的新范式。唯有理解词汇背后的文化密码,我们才能在语言之河中触摸文明的心跳。