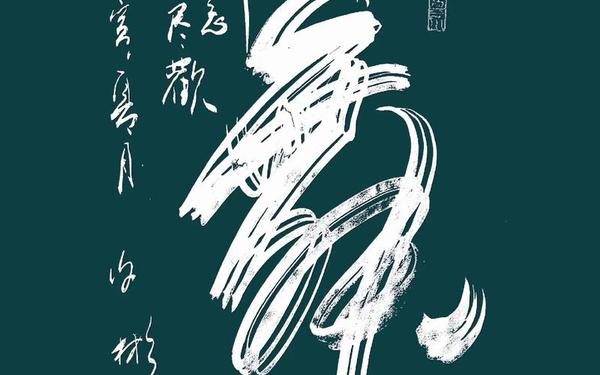

在中国传统文化的语义场域中,“舞”字以其动态意象与象征意涵,构成了独特的语言景观。从《诗经》“舞则选兮”的礼乐仪式,到后世“龙飞凤舞”的书法美学,这个承载着肢体韵律与精神张力的汉字,在与不同词汇的碰撞中衍生出多维度的文化密码。尤其以“舞”字开头的四字成语,通过精准的配字选择,既勾勒出社会百态,又折射出中国人对、艺术与权力的深刻认知。本文将从语言结构、社会批判及文化隐喻三个维度,剖析“舞”字成语中“最佳配字”的深层逻辑。

文墨交融的智性表达

在“舞文弄墨”“舞笔弄文”等成语中,“文”“墨”作为核心配字,构建了知识阶层的双重面相。前者《史记·货殖列传》载“吏士舞文弄法”,揭露了文字操纵背后的权力异化,文墨不再是载道之器,而沦为“曲引法律条文作弊”的工具。这种语言现象实则映射了科举制度下文吏群体的生存策略——正如许同莘在《公牍学史》所言,公牍系“临民治事之具”,当文字功夫超越实务能力,便催生出“舞文巧诋”的官僚技艺。

但“文墨”组合亦存在正向价值维度。宋代文人将“舞文”升华为艺术创作,如苏轼《表忠观碑》中“龙飞凤舞”的书法评价,使“舞”字突破肢体局限,成为抽象艺术的精神舞蹈。这种语义转化揭示了汉字组合的弹性:当“文”指向辞章而非律令时,“舞文弄墨”便从权术手段转变为文人的创造性实践,如清代骈文家汪中在《哀盐船文》中以文字舞动灾难现场的悲怆美学。

权力与法律的辩证关系

“舞法”系列成语中的“法”字,犹如照见制度漏洞的明镜。“舞文弄法”出自《史记·酷吏列传》,描述张汤等酷吏“巧诋刻章”的行为,其本质是法律文本与执行实践之间的裂隙。这种现象在当代仍具警示意义,正如法学教授罗翔指出:“当法律沦为文字游戏,正义的天平就会倾斜。”这种批判在“舞弊营私”“舞文枉法”等成语中得到强化,其中“弊”“私”等配字直指人性贪欲对制度框架的侵蚀。

值得注意的是,“舞法”成语的衍生呈现语义深化轨迹。“舞文巧法”较之“弄法”更强调技术性异化,暗示制度漏洞被系统性利用的可能。而“舞弄文墨”从单纯文字操纵扩展至“耍笔杆子”的现代行政弊病,反映出官僚主义的形式化倾向。这些语言化石提醒我们:法治建设不仅要完善条文,更要培育敬畏法律的文化土壤。

空间意象的审美构建

“舞榭歌台”“舞衫歌扇”等成语,通过“榭”“衫”等具象配字,构建了传统艺术的空间诗学。舞榭作为建筑符号,既是《洛阳伽蓝记》中“歌台舞榭”的世俗欢场,也是杜牧“舞榭歌台”承载历史兴亡的隐喻载体。这种空间意象在明清戏曲中发展为程式化舞台,如《牡丹亭》的“游园惊梦”,舞袖翩跹间完成现实与梦境的时空穿越。

服饰配字则凸显了表演艺术的物质维度。“舞衫”不仅是《乐府杂录》记载的“画衣红拂”,更是身体叙事的延伸——敦煌壁画中的飞天舞裙,以丝绸的流动质感强化了“舞态生风”的视觉想象。当代舞蹈家林怀民在《水月》中,通过极简舞衫设计,使“舞衫歌扇”从装饰性符号升华为身体表达的纯粹介质,实现了传统语汇的现代转化。

批判与社会反思

在“舞爪张牙”“舞枪弄棒”等军事化配字组合中,暴力意象被赋予道德评判。“张牙舞爪”原指猛兽凶相,《魏书·尔朱荣传》借此喻指暴政,使自然意象转化为政治批判。这种语言策略在当代仍具生命力,如鲁迅杂文中“帮闲文人”被喻为“插科打诨的舞棍弄棒者”,将武力符号移植到文化批判领域。

更值得关注的是“舞”字成语中的性别隐喻。“舞鸾歌凤”中的鸾凤意象,既象征《长恨歌》“在天愿作比翼鸟”的爱情理想,也暗含“楚王好细腰”的审美规训。这种矛盾在当下衍生出新解:现代舞《凤舞》通过解构传统身韵,将“鸾凤”从性别符号转化为中性身体表达,实现了文化符号的祛魅与重构。

文化符号的现代转化

传统“舞”字成语正在经历语义重构。机关文字工作强调“不仅仅是舞文弄墨”,而是“思想境界、处事能力的综合展现”,这为旧语汇注入新内涵。数字时代更催生出“键盘起舞”等新造词,将肢体之舞转化为信息时代的指尖芭蕾。在文化遗产保护领域,“舞马之灾”这个生僻成语,因陕西何家村唐代鎏金舞马衔杯银壶的出土,重新获得阐释空间。

未来研究可沿两个方向深入:其一,借助语料库技术量化分析“舞”字配词的历史流变;其二,开展跨媒介研究,比较成语意象在文学、舞蹈、影视中的转化机制。正如语言学家索绪尔所言:“语言符号的价值在于差异关系。”“舞”字成语的最佳配字,恰是这种差异网络的关键节点,持续塑造着中国人理解世界的认知图式。