在数字时代的水泥森林中,文字早已挣脱纸张的桎梏,化作社交媒体上闪烁的星火。那些游走于社交平台签名栏的英文短句,如同现代人佩戴的电子纹身,以优雅的字母组合承载着隐秘的心事。当"Miss and you never get it back"(错过的再也找不回)这样的句子在朋友圈流转时,我们看到的不仅是语言的美学实验,更是当代人集体无意识的情感投射。这些被精心打磨的英文短句,恰似城市夜空中的萤火虫,用微弱却执着的光芒,照亮着现代人内心深处的孤独迷宫。

情感共鸣的普世性

在跨文化语境下,英文伤感签名展现出惊人的情感穿透力。网页1中"I am waiting for a person to accompany me for a long time"(我在等一个可以陪我很久的人)的孤独守望,与网页53"Love isn’t complicated ,people are"(爱并不复杂,复杂的是人)的清醒认知,构成了人类共同的情感光谱。这种普世性源于现代社会的原子化生存状态——根据英国社会学家鲍曼的液态现代性理论,当代人际关系正经历着从固态承诺到液态流动的质变,这解释为何"Drifting further and further away"(渐行渐远)会成为高频签名。

语言学家萨丕尔-沃夫假说在此得到微妙印证。当母语无法精准传递情感时,英语作为第二语言反而创造出诗意距离。网页67中"Just as if you didn't come, I didn't love"(就当你没来过,我没爱过),通过英语的虚拟语气构建出心理防御机制,这种语言转换的自我保护功能,在跨文化交际研究中被称为"情感缓冲带"。这种语言现象揭示:在全球化时代,双语表达已成为现代人处理情感创伤的特殊工具。

隐喻与诗意的美学建构

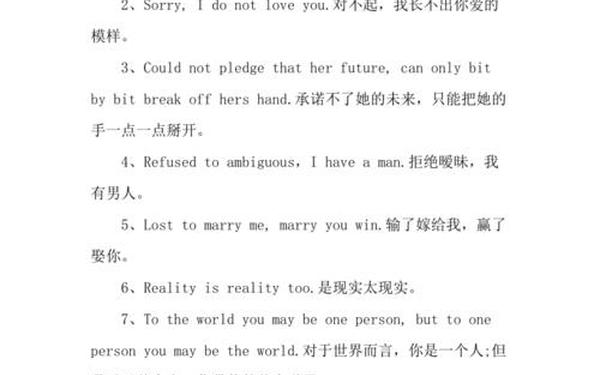

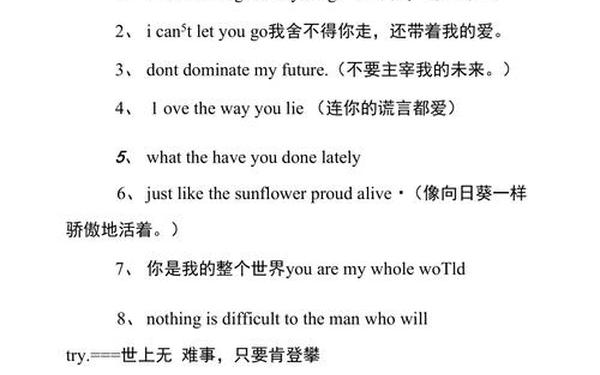

英文伤感签名的美学价值,在于其将抽象情感转化为具象意象的炼金术。网页1中"Eyes not to tears"(眼睛不是用来装眼泪的)通过器官功能的悖论式定义,创造出极具张力的视觉隐喻。这种修辞手法呼应了俄国形式主义文论的"陌生化"理论,通过打破语言常规激活读者的审美感知。类似地,网页67的"The fairy tale is over, forgetting is happiness"(童话结束,遗忘即幸福)将时间维度折叠进叙事空间,用童话意象解构现实伤痛。

数字时代的碎片化阅读催生了签名文学的微缩诗学。网页53中"Faded memories, painful reality"(淡了回忆,痛了现实)通过现在分词与形容词的碰撞,在12个单词内完成时空蒙太奇。这种语言实验与日本俳句的"切字"技法异曲同工,在限定篇幅内制造情感爆破点。法国哲学家利奥塔提出的"微叙事"概念在此得到完美诠释——每个签名都是个微型剧场,上演着现代人的情感独幕剧。

自我疗愈的隐秘路径

这些英文短句实质是数字化时代的心理绷带。网页59中"I'll smile before all people look at you, performance"(我会笑着看着你,在所有人面前表演),揭示出签名作为社交面具的双重性:既是情感宣泄的出口,又是自我保护的面具。这种矛盾性印证了心理学家温尼科特的"虚假自我"理论,即人们在社交媒体上通过精心设计的表达维持心理平衡。

认知神经科学的最新研究发现,双语转换能激活大脑前额叶的抑制控制功能。当人们选择用英语书写伤痛时,如网页1的"I decided that I did not love you"(我决定不爱你了),语言转换过程本身就在创造情感缓冲带。这种机制类似于心理治疗中的"外化技术",通过将痛苦客体化来获得掌控感。美国语言治疗师安娜·德维尔的临床研究显示,使用非母语表达创伤记忆,能降低杏仁核的激活强度。

在数字化生存日益深入的今天,这些游走于虚拟空间的英文短句,已然演变为现代人的情感象形文字。它们既是孤独个体的求救信号,也是集体创伤的加密日记。未来研究可深入探讨不同文化语境下的签名表达差异,或结合脑科学探索双语情感表达的神经机制。正如网页81提醒的"love is a verb"(爱是动词),或许我们更需要思考:在精心雕琢语言面具的如何让数字时代的爱情回归行动本质。这些闪烁的字符终将汇成银河,照亮人类永恒的情感追寻之路。