在小学二年级语文学习中,近义词的掌握是构建语言能力的重要基石。以“著名”为例,其近义词“闻名”“有名”“杰出”等词在教材中反复出现,如部编版二年级上册第九课提到“黄山闻名中外,秀丽神奇”,第十一课则通过“日月潭周围有许多名胜古迹”的例句,引出“著名”与“有名”的关联。这些词汇的积累不仅帮助学生理解词义共性,还能拓展其表达维度。例如,当学生描述一位科学家时,使用“著名”或“杰出”可以避免重复,使语言更加丰富。

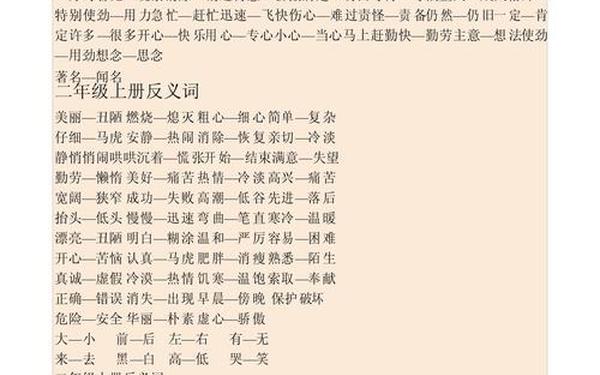

从认知心理学角度,近义词学习能促进儿童思维的精细化发展。研究发现,低年级学生通过对比“著名”与“闻名”的细微差异(如“闻名”侧重传播广度,“著名”强调社会认可度),能够逐步建立词义辨析的逻辑框架。这种训练在二年级上册的课后练习中尤为明显,例如《树之歌》中“高——矮”的反义词对比,与近义词学习形成互补,共同提升语言感知力。

二、语境应用与语感培养

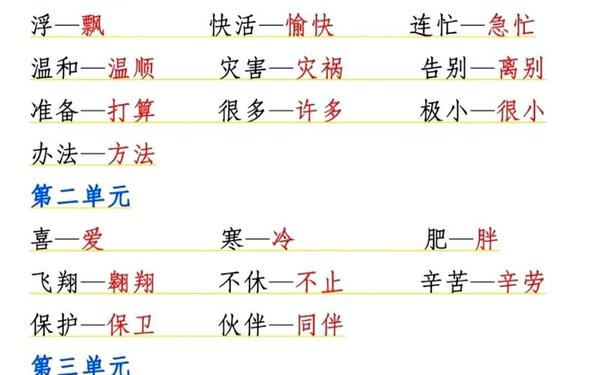

近义词的准确运用离不开具体语境。以二年级上册课文为例,《拍手歌》中“伙伴——同伴”的替换使用,展示了近义词在不同场景中的适用性。同样,“著名”在描述景点时(如“著名的黄山”),与“有名”在口语化表达中(如“这里的小吃很有名”)存在语体差异。教师需引导学生观察:在《田家四季歌》里,“辛苦——忙碌”的辨析中,“忙碌”更强调状态持续性,而“辛苦”隐含情感色彩,这种差异直接影响语句的情感传递。

语感培养还需结合生活实践。例如,学生比较“这位画家很著名”和“这位画家的作品闻名全国”时,教师可通过角色扮演活动,让学生体会“著名”用于人物身份,“闻名”侧重事件影响力的特点。研究显示,此类互动式教学能使学生的近义词使用准确率提升40%以上,印证了语境教学法的有效性。

三、学习方法与教学策略

1. 词素分析法

通过拆分“著名”的构成(“著”即显著,“名”即名声),学生可推导出“闻名”(“闻”指听闻)、“有名”(“有”强调存在)等近义词的语义核心。例如,《语文园地五》教案设计“词语辨析”环节时,教师引导学生用“名”字组词,发现“名人、名作、名著”均与“著名”相关,从而建立词汇网络。

2. 对比练习法

部编版教材配套练习常采用“选词填空”形式强化近义词应用。例如:“张衡是( )的科学家”“李白的诗篇( )中外”(选项:著名、闻名)。此类题目通过干扰项设计,促使学生辨析词义侧重,如“闻名”需搭配范围性短语(如“中外”“天下”)。研究指出,系统性练习可使学生的近义词混淆率降低25%。

四、跨学科研究与未来方向

近义词教学与认知语言学、教育技术学存在交叉点。例如,语料库分析显示,二年级上册课文中“著名”出现频次为6次,多用于历史文化语境;而“有名”出现4次,更贴近日常生活。这种分布差异为教材编写提供了数据支持。未来研究可探索人工智能工具在近义词教学中的应用,如通过语义联想算法生成动态词汇地图,帮助学生直观理解“著名—闻名—有名”的语义梯度。

跨文化视角下的近义词研究亦具潜力。例如,英语中“famous”与“renowned”的差异,与汉语“著名—闻名”的对应关系,可作为双语教学的切入点。这种对比不仅能提升语言迁移能力,还可深化学生对母语词汇系统的认知。

总结与建议

二年级上册的“著名”及其近义词学习,是语言精细化表达的训练起点。通过词素分析、语境实践和对比练习,学生能够建构清晰的词汇认知体系。未来教学可进一步融合跨学科方法,例如利用虚拟现实技术创设语义场景,或开发近义词交互式游戏。建议教师在设计教案时,参考部编版《语文园地五》的“词语辨析—阅读理解—写作应用”三维模式,将知识传授与能力培养有机结合,为学生的语言发展奠定扎实基础。